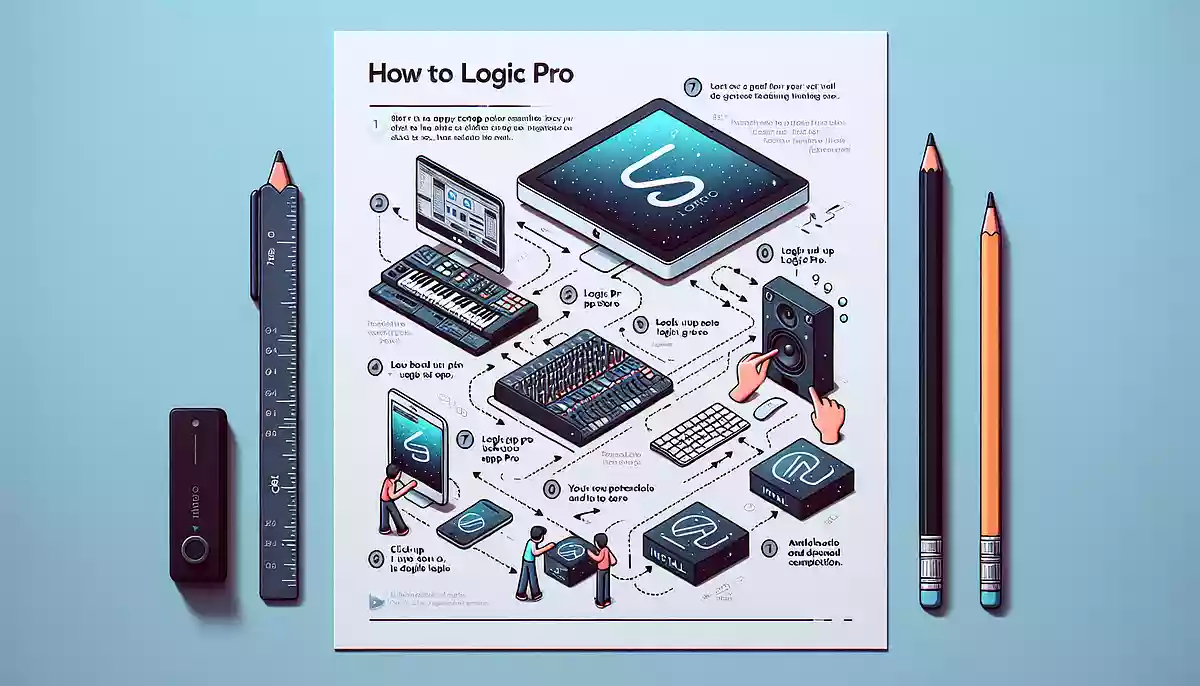

【DTM初心者のための】Logic Pro(ロジックプロ)の使い方。インストール編

世界中で多くの音楽制作のプロが業務で使用している程、高機能で使いやすい「Logic Pro(ロジック プロ)」

日本では、バンダイナムコゲームスや任天堂系列のゲーム会社等でも使われています。

そんなプロの現場でも愛用されているLogic Proの使い方を、順を追ってわかりやすく紹介します。

「購入したはいいが、そもそもどうやって音を出せばいいのかわからない」

「購入したはいいが、全く何もわからなくて放置している」そんな皆さんと、まずは一曲仕上げる事を目標に一緒に頑張りたいと思います!

Logic Proとは

Logic Proとは、iPhoneやMacintosh(以下Mac)でおなじみのApple社が製造、販売している高機能DAWです。

「DAW」とは、デジタルオーディオワークステーションの略語です。

ざっくり言うと作曲をするソフトの事です。

Apple社以外のDAWだと、「Cubase」や「Fl studio」や「sonar」等があります。

Logic ProはApple社が自社のMacで運用する前提で製造している為、基本的にMac以外で使用される事はありません。

なので、この講座ではMacで操作する前提で説明をさせて頂きます。

インストール~起動まで

Logic Proのいくつもある良いところの内の一つは、他のDAWと比べてインストールが非常に簡単という事です。

まず、Macの標準アプリケーションである「App Store」で最新バージョンである「Logic ProX」を購入します。

http://www.apple.com/jp/logic-pro/

AppleIDとそのパスワード等を要求されるので、入力すると早速インストールが始まります。

「購入」ボタンが「インストール中」になっていれば、これでなんとインストールは完了。

ネット回線やMacの性能にもよりますが、早ければ10分程度でインストールが終わります。

インストールが完了すれば「インストール中」のボタンが「開く」ボタンに変化します。

これを押すと、追加のファイル等々が更にインストールされます。

その際、待ち時間にこんな説明が出てきます。

ちなみに「初めてLogic Proを使う」という、このページは後でいくらでも見られますが、たくさんマニュアルが書いてあるので便利ですが、実際使用してみてから読まれることをオススメします。

そして追加のファイルがインストールされたら「Logic ProXの新機能」というウィンドウが表示されますので「続ける」を押します。

いよいよ起動です。

プロジェクトの立ち上げと各種トラックの説明

「Logic ProXの新機能」ウィンドウが消えたら、何も表示されなくなった。

Logic ProXはどこへ行ったんだ!

と思われる事でしょう。

それもそのはず、Logic Proは特に設定をしない限り、起動後に自分でプロジェクトを立ち上げなければいけません。

しかし難しい事ではありません。

一つ一つ説明させて頂きます。

まず、プロジェクトという言葉。

これは簡単に他のジャンルで言い換えるならば、絵を描く際のキャンバスの事です。

キャンバスがなければ絵の具を塗る事も出来ませんよね?

つまりは、自分の思いついたメロディやフレーズを書き留める為に必要な基本的な場の事です。

では、そのプロジェクトを立ち上げてみましょう。

メニューバー(画面上部分)から「ファイル」を選び、「新規」を押して下さい。

⌘(コマンドキー)+Nでも同じ事ができます。

するとこんな画面が出るはずです。

ヒップホップやらエレクトロニックやら、それらしい単語が出てきましたね。

これらは、制作するジャンルに合わせて予め作業をしやすいように必要な道具を用意してくれているプロジェクトのテンプレートです。

しかしまずは基本操作を学んで欲しいので今回は無視して、一番右の「空のプロジェクト」を選びます。

こんな画面が出たと思います。

「ソフトウェア音源と MIDI」「オーディオ」「Drummer」と三種類の項目がスポットライトを浴びていると思います。

これは、最初にどんなトラックを作成しますかと聞かれている画面です。

「トラック」とは、音源を読み込んだり、MIDIを入力/再生したり、録音したりする為に必要なものの事です。

「MIDI」は「ミディ」と読みます。

トラックに読み込ませた音源に音を出力させる為に必要な、楽譜のようなデータです。

MIDIデータ単体では音を出す事は出来ません。

参考:MIDIが良く分かる。

バンドマンのためのDTMの基礎知識

以上を踏まえて説明を進めます。

Logic ProXには大きく分けて三種類のトラックがあります。

まず「ソフトウェア音源と MIDI」トラック。

MIDIトラックと呼ぶ事が多いです。

これは、ソフトウェア音源(後で説明します)を読み込み、自らが打ち込んだMIDIで音を再生するトラックです。

次に、「オーディオ」トラック。

そのままオーディオトラックと呼ばれます。

これは、macに接続したギターやマイクから送られてくる音声信号、または既に完成しているオーディオファイルを読み込む際に使用します。

そして、Logic Pro Xからの新機能である「Drummer」。

これはざっくり言うと、「ドラムトラックを自動生成してくれるトラック」です。

非常に便利な機能なのですが、これを勉強するのは少し後にします。

トラックの作成、音源の読み込み、音を出すまで

では、3種類のトラックの説明を終えたところで、MIDIトラックを立ち上げたいと思います。

先ほどの画面で、左の「ソフトウェア音源とMIDI」を選択します。

左下段は特に何も操作せずに、右下の「作成」を押してください。

こんな風に、緑色の音符アイコンの「inst1」というものが表示されましたか?

これが、MIDIトラックです。

もしかすると、初めてLogic ProXを購入された方はここに既にエレピの音が読み込まれているかもしれませんが、問題はありません。

画像左側にある、つまみ等が表示された部分は「インスペクタ」と言って、トラックに音源を読み込んだり、パン(楽器の左右の位置)を動かしたり、フェーダー(音量)を操作したりする部分です。

もし、お使いの画面でインスペクタが表示されていなければ、画面左上の「i」がマルで囲まれたボタンを押して下さい。

このボタンでインスペクタの表示/非表示が切り替えられます。

では、いよいよ音源を読み込んでみましょう!

インスペクタの真ん中あたりに「Instrument」と書かれたボタンがありますね?

(E-Pianoが既に読み込まれている方は右側の上下の矢印をクリック)

これを押すと、画像のような一覧が出ると思います。

Alchemy、Drum kit designer、ES1など色々ありますが、これら全てが「ソフトウェア音源」と呼ばれる物です。

DTMにおいて、実際に音を出してくれるのは彼らです。

では今回は、一番下の「Vintage Electric Piano」を選んで下さい。

こんな画面が出ましたか?

これが、ソフトウェア音源の操作画面です。

音源によって全て見た目は違います。

そして、これが読み込まれた時点でもう音を出す事が可能になっているはずです。

MIDIキーボードをお持ちの方は鍵盤を弾いてみて下さい。

エレピの音が鳴る筈です。

MIDIキーボードをお持ちでない方は、文字入力の方のキーボードで「P」を押して下さい。

「ピアノロール」と呼ばれる画面が開きます。

この画面は、音符を入力したり編集したりする、DTMをする際に最もたくさん操作する画面です。

ご覧の通り、左側にピアノの鍵盤が縦に並んでいますね?

これをクリックすると、クリックした部分の音が鳴ってくれるはずです。

また、「ピアノロール」という名前ですが、ピアノ以外の音源を読み込んでも全てこの表示で統一されています。

よく出てくる用語解説

そして、今回出てきた用語を一覧としてまとめさせて頂きます。

こういったソフトでありがちなのが、知らないカタカナ語が多すぎて嫌になるパターン。

この一覧をご自分のパソコンのメモ等でまとめて保存されておくと便利かもしれません。

DAW

Digital Audio Workstationの略。

LogicやCubase等の作曲/編集ソフトの事。

プロジェクト

楽曲制作における、「キャンバス」のような物。

新しい曲を作る際は、「新規プロジェクトを立ち上げる」と言ったりする。

⌘(コマンドキー)+Nで新規作成できる。

トラック

音源を読み込んだり、MIDIを入力/再生したり、録音したりする為に必要な物の事。

MIDI

「ミディ」と読む。

「Musical Instrument Digital Interface」の略。

ソフト / ハード音源に音を演奏させる為の、楽譜のようなデータ。

二つのIを逆に覚えてしまう事で有名。

参考:MIDIが良く分かる。

バンドマンのためのDTMの基礎知識

ソフトウェア音源

DAW上で再生する為にデータ化された楽器。

インスペクタ

トラックの各種パラメータを操作するリモコンのような物。

メイン画面左上の「i」をマルで囲んだアイコンまたはキーボードの「i」で表示/非表示を切り替える。

PAN(パン)

楽器の位置の事。

これを操作するつまみを「パンポット」と言う。

DAWによって違いはあるが、Logicの場合+1~+63で右へ、-1~ -64で左へ音が移動する。

フェーダー

トラックごとにある音量調節用のつまみ。

ピアノロール

音符(MIDI)を入力/編集する為の画面。

ピアノという名前だが何の音源でもこの名前と形。

最後に

今回は、インストールから実際に音を出すまでの、本当の初歩の初歩から始めさせて頂きましたが、次回からは本格的な作業を始める為の知識や、覚えていると便利なショートカットなどをご教授したいと考えています。

そうして少しずつLogicの操作を共に学んでいきましょう!