アンプの裏に設けられているSEND RETURN端子のことは皆さんご存じでしょうか?

通常はSEND RETURN端子を使う場合でも楽器はアンプのINPUT端子に接続しますが、今回は少し違った使い方をご紹介します。

- ナチュラルで太いベース・サウンド。DI内蔵プリアンプ・コンパクトエフェクター BOSS BB-1X

- 【ベーシストの新定番!?】AMPEG SCR-DIを使ってみた

- エレキベース初心者のための練習曲

- 意外と知らない!?ゲイン(GAIN)とボリューム(Volume)の正しい使い方

- ギターのBGM。おすすめのバックグラウンドミュージック

- 簡単にできるエフェクターボードの配線のコツ

- 【低音】ベースソロが光る邦楽曲まとめ【2026】

- ベースがうまく見える左手のフォームとは?ポイントは「カール」

- リミッター・エンハンサーをマスター。おすすめのベース用コンパクトエフェクター BOSS LMB-3

- 【低音】高難易度なベースが聴ける邦楽まとめ【かっこいい】

- 【練習!】春休みのベース初心者のための練習曲

- 【スラップ・グルーヴ感満載!】ベースがっこいい曲まとめ

- 夏休みに1曲マスター!ベースのレベルアップにおすすめな練習曲

SEND RETURN(センドリターン)端子の裏技

本日、小岩のBack In Timeさんにて昼のセッション。

いつも一緒にセッションを開催させていただいている、ピアニストの中村尚子さんがホストでしたので、エレアコベース持って遊びに行ってまいりました!

持って行ったのは、ZENNの「ZB22CE」。

「ZENN」はサウンドハウスさん↓のオリジナルブランドです!

ジャズを演奏するときによくやるアンプの裏ワザがあるのですが、今日はエレアコベースでそれを試しに!

いや、そんなたいしたことじゃありません。

大げさでごめんなさい……。

ただの「RETURN端子直差し」のことです。

ご存じでしょうか?

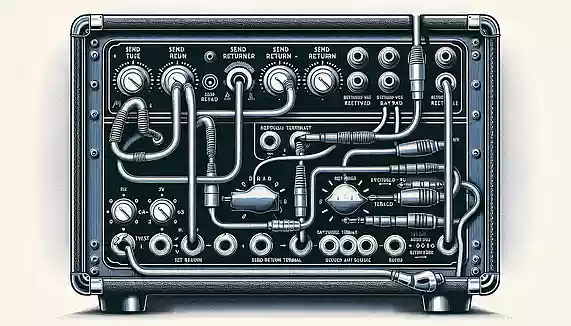

アンプのSEND – RETURN(センドリターン)端子の使い方。

センドリターン端子は、もともとエフェクターを原音と別系統に切り離して音の芯を失わさないようにするもの、また同時に、エフェクターのトラブル時にも音が途切れないようにするためのものです。

通常の接続は、ベース本体からのシールドはそのままアンプの「INPUT」に差し、別系統で「send端子」からエフェクターに信号を送り、エフェクターからアウトした信号を「return端子」に返してきます。

こうすることで原音とエフェクト音が両方ミックスされてアンプから出力されるのですね。

仮にエフェクターにトラブルがあって音が出なくなっても、原音は生きていますので音は消えません。

(写真の「SEND EFFECT」からシールドでエフェクターに信号を送って、「RETURN EFFECT」に返すわけです)

(写真の「SEND EFFECT」からシールドでエフェクターに信号を送って、「RETURN EFFECT」に返すわけです)

ここで(詳細は省きますが)、「RETURN」に戻された信号は、そのままパワーアンプ部に送られます。

アンプヘッド内のプリアンプは通りません。

つまり、「RETURN端子」にベースからのシールドを直接差せば、アンプ内部のプリアンプを通らずにパワーアンプに直接信号を送れます。

アンプのパワーアンプ部だけ使えるわけですね。

これは、手持ちのアウトボードのプリアンプの音をそのまま増幅できることを意味します。

逆に言うと、アウトボードのプリアンプを普段お使いの方はそのままINPUTに差して使うとプリアンプを二回経由していることになります。

音は増幅されます。

ただ、ジャズなどにおいて繊細な表現をしたいときは音がブーミーすぎて、ちょっと私にはしっくりきません。

音が太すぎるのです。

本日はそのセッティングで、エレアコベースを使ってセッションに参加(ベースの参加者がいなかったので、そんなセッティングまでできました。

人数多いと無理です。

念のため)。

エレアコからプリアンプ→空間系用のZOOM MULTISTOMPを通した後、直接アンプのRETURNに差しました。

アンプヘッドは(自前の)MARK BASS「LITTLE MARK Ⅱ」です。

結果は上々

プリアンプはいつものFREEDOMでしたが、使い慣れた手持ちのプリアンプの音がそのまま適度に増幅されるので、扱いやすいです。

音が柔らかいままです。

ただ、機種によってはこうすると音がでなくなるものもあるのでご注意を(コンボアンプとか)!

「RETURN直差し」、たぶんライブな(反響音の多めの)箱で、繊細な音の表情のコントロールをしたい時などにもっとも威力を発揮します。

特にパッシブのジャズべなんか使ってジャズをやっている方など、ぜひ一度試してみてほしいです!

なお(ここから先はさらにマニアックな話です)、今回使ったMARK BASS LITTLEMARKというアンプヘッド、上述のようなセッティングをしても、ヘッドのイコライザーがすべて効きました。

「GAIN」以外のつまみは生きていたのです。

あれ?

?

ということはどういうことなのか?

やはりプリは通っている?

プリ部とイコライザー部が厳密に分かれている?

ちょっと回路図まで見ないとはっきりわからないのですが、結果的にはそれが良かったです。

最後の補正としてアンプヘッド側のイコライジングもすこしだけしてみたら、簡単にセッティングが決まりました。

ほかのアンプではRETURN直差ししたら、アンプヘッドのイコライザーは使えないと思います。

もし、使える機種などあったら、ぜひ教えてくださいませ!

※追記:この点、回路図にて確認。

RETURN後の信号は、「バッファ後、イコライザーの前」に戻ってきております。

(https://www.manualslib.com/manual/564507/Markbass-Little-Mark-Ii.html?page=10#manual)。

Nさん、情報ありがとうございました!