「自分でできる管楽器のメンテナンスについて」前回の続きです。

基礎知識編

症状と対処術をまとめました。

日々のメンテナンスで役に立つと思いますので、ぜひブックマークしておいてください。

- 金管奏者のみなさんへ、炭酸水はいいぞ!

- 【リペアマンが教える】管楽器のメンテナンス。基礎知識編

- 自由曲や演奏会の選曲に!吹奏楽の名曲・定番の人気曲を紹介

- プロのリペアマンが語る!管楽器の音作りで知っておきたい3つのこと

- たった200円でトランペットのサイレントミュートを作る方法

- トランペットの洗浄とお手入れ方法

- サックス初心者におすすめの練習曲まとめ

- 【吹奏楽】初心者におすすめ!練習にもピッタリの名曲&人気曲集

- トランペット初心者のための練習曲

- 【歴代】吹奏楽コンクールの人気課題曲まとめ

- トランペットがかっこいい曲。吹奏楽やジャズの名曲を紹介

- 吹奏楽で演奏したいゲーム音楽まとめ

- トランペットの名曲|一度聴いたら忘れられない!印象的な楽曲を厳選

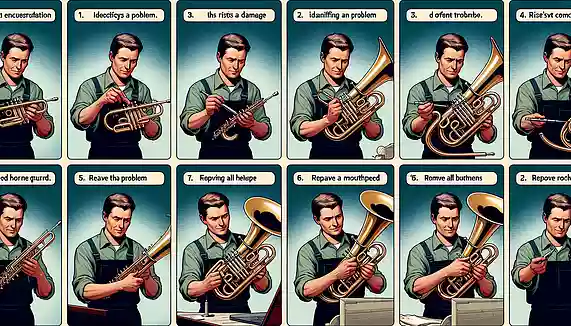

サックスなどの木管楽器のメンテナンス

http://o-dan.net/ja/

なぜかキーが押しても戻ってこなくなってしまった

この場合、バネの外れがかなりの確率で起こっています。

そして、聞いてみるとサックスに一緒に入っているタオルなどをいれているケースが多いのです。

(時には昨日演奏時に着ていたセーターにひっかって外れた可能性もありました)

対処法

動かないキーの裏側や付け根をチェクし、外れているバネを見つけ、編み棒やドライバーなどを使って押すか引くことでひっかけなおしてあげてください。

その際反対方向に引っ張りすぎないように注意が必要です。

ケースの中にいれたものがなくなっている

大きな楽器の管体の中からいろんなものがでてきます。

バリトンサックスのネックが管の奥からでてきた。

(例:バリトンのネック、チューナーなど……)

一方、金管のマウスピースはよくクッションの下にもぐって失踪したり、ユーフォニウム以上の大きい楽器の奥から、なくなっていた小物が見つかったりします。

対処法

ケース、楽器を空中で揺らしカタカタ音がしないか確認してみましょう。

その前に、ケースの中に極力楽器や揺れ止め以外のものは入れないのがベターです。

木管楽器で、ふだんから吹き終わったらスワブを通すだけであとは水分放置ということによりトラブルが発生

木管楽器で頻出する、パッドのべたつき、クローズドキー特にG#、LoC#がはりつき開かない。

オクターブキーがちゃんと動くのにオクターブ上のソから下の音が上がらない。

さらにオクターブホールに唾液がたまって詰まっている。

オクターブキーの芯金がさびて動きが悪い。

対処法

トーンホール、パッドのクリーニングペーパーで水分除去、管体の水滴も除去後、zippo oilを綿棒やクリーニングペーパーに垂らし、パッドをクリーニングします。

パッドの轍の奥深くまで、粘り成分である悪玉菌が繁殖する前にクリーニングしておきましょう。

ここまで育っていると激変するわけではないので普段から吹奏後にやっておくことをお勧めします。

zippo oilの優れている点は価格の安い割に、揮発性の油分除去、殺菌する機能で他を抜いています。

これはオイルでコーティングするものではなくむしろべたつきの原因除去するもので多くのの工房で油分除去、洗浄に使ってます。

(金管のピストン、ケースクリーニングでも使えます)

サックスのマウスピースを新調してすぐ本番に使いたいのに音程をあわせるために、抜き気味にセットしたらコルクがゆるくてカタカタゆれてしまう

対処法

しばらくの間の有効な対症療法として、ネックコルクを水で濡らしてドライヤーで少し熱くなるくらいまで温めてください。

温めすぎると剥がれることもありますので注意しながらやりましょう。

人によってはクリーニングペーパーをスペーサー代わりに巻き付けている人もいますが毎回の抜差しの状態は安定しません。

これらは短期の対象療法ですの時間のある時に巻き替えてもらいましょう。

車の中や半二階のロフトに木管楽器を保管していたら、夏などケース内が高温化しコルク、フェルトが外れてしまった(時にはサックスのネックコルクがそのままはがれてしまうこともあります)

対処法

タイミング系のコルクやフェルトは精度が必要ですのでリペア工房に任せましょう。

ノイズダンパー用のコルクフェルトの場合は、ゴム系接着剤で両面塗布して規定時間乾かして付け直し圧着してください。

そして、キーノイズ、オープニングのならびをチェックし音程バランスも確認して仕上げましょう。

物質は熱によって変化が起こりやすくなります。

なるべく気温の低い安定した場所に置きましょう。

演奏後水分を十分に除去しないで、閉じたまま放置したらケース内がカビだらけ。

木管楽器でも金管楽器でもです。

水分を拭いたスワブを楽器と同じ空間に入れておくことも、かび、錆(さび)による固着オイル酸化による動作不良化などのダメージが起こりやすくなります。

さらに夏期の高温期や長期放置でより致命的な事態にも陥りかねません。

また最近ではカビは肺炎の原因になるともいわれており副次的なダメージも発生します。

対処法

こうなたったらまずはケース日干し、楽器乾燥(木製の楽器以外)

ただしカビはしつこく1回だけでは完全に除去できませんのでその後もしっかり管理しましょう。

普段吹奏後はケースに入れたあと、半開きにして一晩放置し乾燥させてから翌日ホコリが入らないように確実にケースを閉じるということでいい状態は維持しやすくなります。

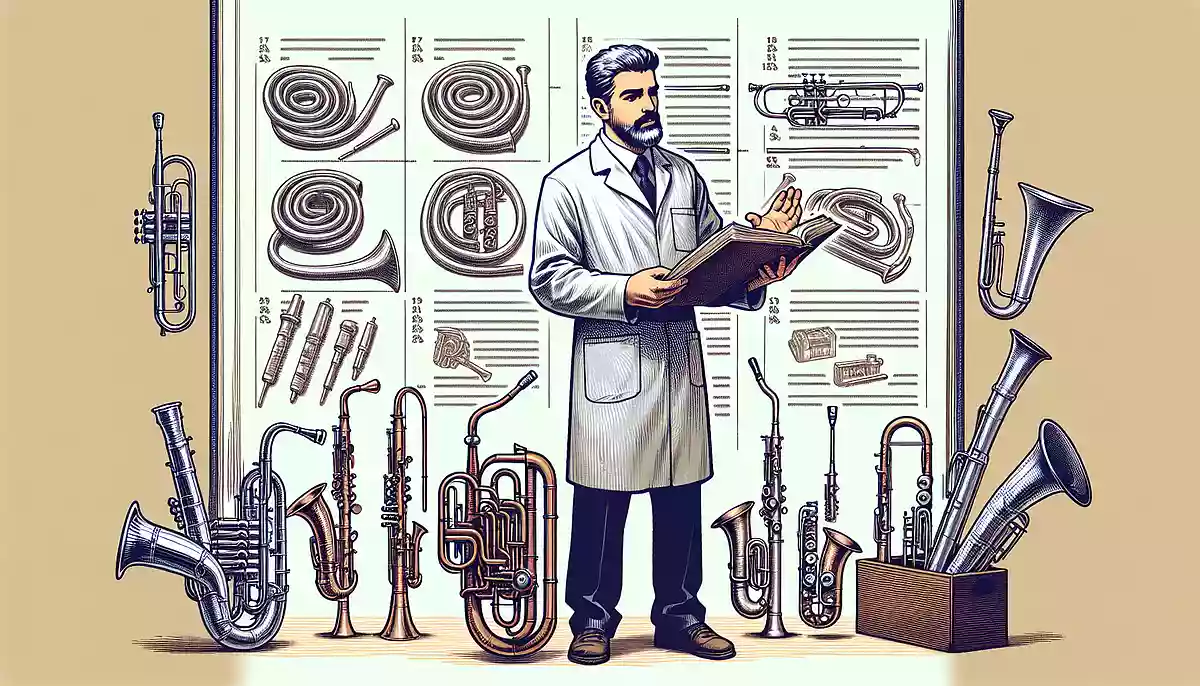

トランペットほかの金管楽器

http://o-dan.net/ja/

金管楽器でのウォーターキーが漏れているかもしれない?

ウォーターキーの替え時がわからず音色ダウンをウォーターキーが原因と疑い頻繁に交換する方がいます。

対処法

見た目ではなくスライドの片方をふさぎもう片方から息を強く吹き込み息漏れをチェック。

微妙な場合はは水を小さじ一杯くらい入れて同じ方法で水漏れチェックしてみましょう。

金管の管体には、これ以外にもいろいろなジョイント部の不具合が原因(MPレシーバー部変形、スライドの変形フィット不良、メインチューニングスライドオイル抜け)となる可能性があり的外れの追い込みにならないようにすべきです。

一方、ウォーターキーを自分で交換するにはコルク3~4mmの厚みの程度を入手し、キーのカップ内径に0.5~1mm加えた皮用のポンチを用意し押さえながらぐりぐり回して円盤状に抜き小口を紙やすりなどできれいに仕上げます。

あとはほんの少しのゴム系接着剤をコルクの真中につけてウォーターキーに徐々に周りを追い込みながら押し込みます。

最後にカップをウォーターキーホールに押しつけ結束バンドなどで押さえ癖付けします。

その後1晩くらい結束バンドで固定定着してあげればかなり気密性の高い状態に仕上がります。

金管の管内洗浄を一年以上やってない、ピストンオイルもたまにさす程度にしていたら、ある日突然ピストンの動きが悪く戻ってこなくなった

これはリードパイプ部から先にたまったヘドロが剥離してピストン動作部に送り込まれ、動きの邪魔をしていることが多くあります。

対処法

まずaピストンを抜いてヘドロをZippoOilを使って除去しピストンケース内もクリーニングロッドをつかって奇麗に除去します。

その後ピストンオイルいれて→ピストンガイドを外した状態で上から500回~1000回、ボトムキャップ外して底か500回~1000回ストロークします。

仕上げに再度aの作業を行います。

ヘドロは管内全般に回っていますので時間のある時に全体クリーニングもしておきましょう。

普段から毎回しっかりピストンオイルを入れるとともにトップキャップ、ボトムキャップ、ピストンの気道部のヘドロ量もチェックしておきましょう。

普通につかっているだけなのに、なぜか音色や抜けが悪くなってきた

これも上記ピストンの動き劣化に通じますが、以前クリーニングした際にヘドロが筒状にしかも層になってでてきたことがあり、これではメーカーのボアサイズの音響特性を体現することは不可能です。

聞くと食後歯磨きしないで吹く上に、さらに洗浄をほとんどしないということでした。

ヘドロはスライドやボトムキャップなどの可動部の隙間に入り込み、接着剤のような働きをして数日で固着させてしまうことがあります。

こうなると高額なリペアとなってしまいますね。

対処法

ヘドロのカルシウム成分が定着する前に3カ月~半年に一度か本体、スライドの管内を丸洗いししつこいヘドロには一晩中性洗剤付け(フェルト、コルク類カバー、はずす)して、ブラシでヘドロ押し出ししてクリーニングしましょう。

カルシウム化したものは歯垢と同じでスケーリングしないとなかなかとれません。

週に一度はボトムキャップやスライドを抜差しして動かしてあげましょう。

ピストンを分解、クリーニングして組み立てたら、なぜか息が詰まって吹けない、動きが悪くなった、バネのノイズがするなど(金管初心者によくあることとして)

よくこの症状で持ち込まれることがあります。

多くの場合、原因がキーガイドの角度間違い、ピストン番号ちがい、キーガイドがさかさま、左右逆などで、その場合一瞬で治ってしまうことがあります。

不思議なくらい慌ててしまうのですが、落ち着いて観察力を発揮しピストンを1本ずつ差し、番号やガイドの角度をチェックし正しく合わせ、バネ受けなどの正位置も確認しましょう。

以上自分で対処できることを中心に書いてきましたが、ほんの少しの扱い方の違いでリペアマンに任せたほうがいい場合もおこりえます。

例えば以下のようなキーのタイミングや気密性の改善、へこみによる動作不良などです。

リペアマンに任せるケース

サックスのキーのシャフトが曲がって、キーが閉じきらなくなった

もしこれがネックを強く握ったことなどによりオクターブキーでおこると音色、音域のコントロール不能になってしまいます。

小さなキーですが全体の音色に影響を及ぼす重要なキーで気密性、オープニングの精度をしっかりあげておく必要があります。

また、これに似たようなケースで、大きなキーであっても大抵はシングルの真鍮製のシャフトで曲がりやすいもので、サックスの表面やキーの汚れをきれいにふいたら、音の当りがわるく全般にレスポンスが悪くなってしまったなどよくおこります。

さらに錆取りの粉がタンポの轍部に回っていて拭いきれてない場合なども同じ結果になることがあり

気密性が落ちている可能性があります。

→リペアマンに精度の高いバランスの再構築してもらいましょう。

そして

キーの芯金がよくぬけてしまう(オクターブキー、G#、左右メインキーなど、金管でもウォーターキーなど)などの症状が起こる

毎日よく吹くのに2年以上全分解調整していない楽器でキーノイズが激しい(オイルの抜け、古い金属粉のまじって酸化したオイルによる研磨ガタの発生)。

オイルが酸化してねばったりキーオイルがぬけたりして芯金が反転し抜けかけます。

たまにピボットスクリューもぬけますが、その場合ちょっとしたケアが必要で、そのキーを動かしながら締め、動きが鈍くなったところで1/2~1/4回転戻して仕上げます。

このように急ぎの場合は自分でドライバーを使って、キーの動きを確認しながらドライバーで締めますが、根本治療としては古いオイルを拭って新しいオイルを差しなおす必要やゆるんだねじ山の処理が必要になります。

→早めにキーオイルクリーニング、差し直しをリペアのプロにまかせましょう。

最後に

自分でできる基本的なケア、メンテナンスは人によって非常に面倒くさいと思う方もいますが、楽器の劣化した状態で、不具合によって、吹けないとまでいかなくても、演奏中の力みをよび、レガートが途切れ、音がうらがえってしまうといったことも起こりやすくなります。

普段から楽器構造の理解し、じっくりケアする良い習慣を身につけることで、楽器本来の鳴りを維持し、本番直前での演奏不良リスクを回避、修理にかける無駄な時間やお金を節約できます。

よいメンテナンス習慣をもっているということは、管楽器演奏者の才能の1つといえるかもしれません。