大学生の時、バンドマンとして何をしておくべきか

この春から大学3回生となる後輩から、このような質問をされました。

「僕は次3回生になるのですが、3回生の時は何をしておくべきでしょうか?

3回生の時は何をされていましたか?」

彼は、特に「音楽活動の上」のみを対象とした訳ではなく、学業として・その後に控える就職前準備として、そのような意味で尋ねたのだと思います。

- 作曲ができる人、できない人

- 「好きな音楽は?」と聞かれた時の答え方

- DTMで絶対にやってはいけないたった1つのタブー

- アーティスト名でよく見る「a.k.a.」の意味って?

- 【挑戦】エレキギター初心者のための練習曲

- 大学生におすすめの曲。邦楽の名曲、人気曲

- 大学生に人気のバンドランキング【2025】

- 大学生に人気のバンド曲ランキング【2025】

- 大学生に人気のカラオケ・バンド曲ランキング【2025】

- 女子大学生におすすめの曲。邦楽の名曲、人気曲

- 邦楽バンドの青春ソング。おすすめの名曲、人気曲

- 【高校生向け】勉強のやる気と集中力を高めてくれるオススメの邦楽

- 大学生におすすめの病みソング。邦楽の名曲、人気曲

- 大学生に人気のカラオケソング

- 大学生におすすめのモテる歌。異性ウケのいいモテ曲

バンド関係者とのコミュニケーション

先輩バンドマンや対バン、ライブハウスの方等音楽関係者、サークル仲間等、バンド関係における人間関係を大事にする。

私は人と話すのが苦手なので、この点は全く出来ておらずとても後悔しています。

しかし、積極的にコミュニケーションをとっていた友人は色んな人と繋がり、活動の幅も広がって様々な「縁」をゲットしていました。

他者とコミュニケートすることで自分にない色んな情報を交換できたり、その後の共演や出演に繋がったりしますし、そのつながりは卒業後も続く財産です。

引っ込み思案な方もおられると思いますが、勇気を持って積極的にコミュニケーションをとる方が絶対に得です。

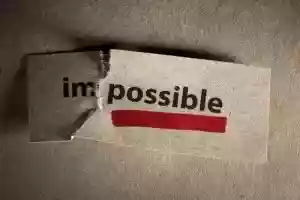

あらゆることにチャレンジする

時間もある・情熱もある・実行力もある、そんな学生時代ですから、ぜひあらゆることにチャレンジしてみてください。

オリジナルをやってみる、ライブハウスに出演してみる、1つのコードをどれだけ違う押さえ方ができるか試してみる、1人のプレイヤーを完璧にコピーしてみる、セッションに参加してみる、なんでもいいと思います。

ある意味、失敗が許される時期でもありますので、やった者勝ちです。

音楽にしろ人生にしろ、大事なのは「やるか、やらないか」。

自分に出来るかな?

無理じゃないか?

と、「出来るか、出来ないか」で悩むかもしれませんが、やらないことには出来ません。

やってからどこまで出来るようになるか、ですのでまずはやりましょう!

インプット:アウトプット=7:3

総じて、学生時代は吸収力が高く、また蓄えられているインプットもまだそう豊富ではない時期だと思います。

よっぽどの天賦の才がない限り、良質なアウトプットには良質なインプットが不可欠です。

そして真にオリジナルなものはそうそう生み出せる訳ではなく、アウトプットの多くはインプットの自分なりの組み合わせやフィルタリングの結果です。

「7:3」というのが黄金比かは分かりませんが、私にとって学生時代はそれくらいの比率でした。

「まずはインプットを貯める」感じのスタンスがいいのではないかと思います。

学生時代を含めその後のミュージックライフにおいても、いいアウトプットを放っていきたいですね♪

ライタープロフィール

ライブスポットラグ

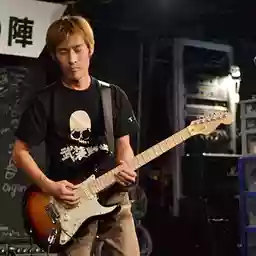

平田 浩康

Live Spot RAGの平田浩康です。

15歳の時、音楽特にロックのカッコ良さに痺れギターとバンドを始めました。

生まれ故郷の高知県は、ライブハウスやコンサート会場も少なく生の音楽に触れる機会が少ない、当時は情報源も雑誌やCD、VHSビデオ(!?)という時代でしたが、音楽というとてもキラキラしたものに魅了され、勉強そっちのけでギターと音楽を楽しむ毎日でした。

大学進学から京都に移住し、大学では軽音楽部を卒業(笑)。

それまでは邦楽ロックや洋楽ハードロックを中心に聴いていましたが、先輩や同期から世の中にはもっとたくさんの音楽があることを知らされ、今では「いいな」と思えるものはジャンル隔てなく聴いております。

大学卒業後にRAGに入社、約6年のオフィスや約10年の音楽スタジオを経て、現在は創業39年の老舗Live Spot RAGにて勤務、主にプロモーション業務を担当しております。

日本トップミュージシャン達が奏でる「本物の音楽」に触れ、お客様に届けることで、あらためて音楽の煌めきを実感する日々です。

今でもギター、バンドはゆるく継続しており近年は今更ながら歌も歌ってみたりしています。

もうすっかりおっさんになってはしまいましたが、あの頃「音楽に描いた夢の向こう側」を、今後もみなさんと追っていければと思っています。