コンサート本番とはどんなものなのでしょうか?

今回は実際に行なわれたコンサート本番までの様子を大公開したいとおもいます。

ぜひ参考にしてもらえたら幸いです。

- ピアノの発表会で緊張しないための5つのポイント

- 対人恐怖症とピアノを人前で演奏することについて

- 【上級者向け】ピアノ発表会で挑戦すべきクラシックの名曲を厳選

- ピアノの練習前に確認しておきたいこと

- ピアノ発表会のビデオ撮影で失敗しないコツ

- 【祝!発表会デビュー】初めてのピアノ発表会におすすめの曲を紹介

- ピアニストは一人にして成らず。プロフェッショナルになるために大切な家族との絆

- ピアノ発表会は出ないとダメなの?

- 【大人向け】ピアノ発表会にオススメ!聴き映えする名曲を厳選

- ピアノの難しい曲|プロでも弾けない!?超絶技巧を要するクラシック

- 【ピアノ弾いてみた完全マニュアル】耳コピから撮影しながら演奏する心構えまで

- 【本日のピアノ】繊細な音色で紡がれる珠玉の名曲・人気曲

- 【落ち着くクラシック】ピアノの旋律が心に染みる癒やしの名曲たち

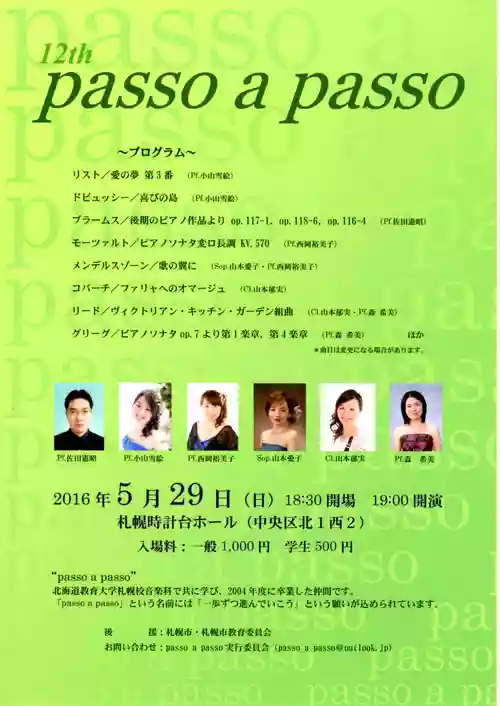

コンサート本番当日

目が覚めたら、コンサート当日であることを想像してみてください。

実際にコンサートを控えている方も、何か参考になることがあるかもしれません。

午前中

https://pixabay.com/

9:00〜

久々に好きな時間に起きられる今朝、目が覚めたら9時でした。

本番だけの日は他の予定は何も入れないのが1番の理想です。

本番は夜だし、体力温存のためにのんびり起きました。

緊張感を持たないように、なるべく特別なことはしません。

9:10〜

だけど、本番を意識していることだけははっきりしているので、落ち着くまで、つまり朝起きてからずっと練習前まで、好きな曲を聴き続けます。

今日はBABYMETALです。

1曲リピートで聴き続けます。

体は正直で、腸の動きがいつもより活発です。

本番の日はいつもそうです。

10:00〜

いつものように軽く朝ごはんを食べます。

そして、ある程度身支度を整えます。

絶対に忘れちゃいけないことは、前の日までに済ませました。

10:30〜

いつものようにいつものバッハから練習を始めます。

リストも弾いて、何気なく本日演奏の曲に入ります。

声楽の伴奏もあるので、いつものように演奏順に練習します。

音の移ろいやハーモニーの変化に心を委ねて弾くと緊張も幾分(いくぶん)和らぎます。

それでも緊張感は拭えないので、さらにいつも練習している、BABYMETALの編曲ものの練習もします。

ジャンルの違いにより、本番のことをすっかり忘れて集中してしまう、いい瞬間です。

12:30〜

落ち着いたところでタイムアウト。

午前中の練習はおしまいです。

午後

http://www.photo-ac.com/

13:00〜

朝ごはんが少し遅かったせいか、おなかが空かないので、13時に予約を入れた美容室へ行きます。

ヘアーセットなど、髪の毛に関わることはすべて近所の美容室「パステルヘアー」に委ねています。

自分で悩むよりプロにやってもらうのが1番。

30分で終了。

13:30〜

近所のコンビニエンスストアで好きなものを買って、帰宅、昼食を済ませます。

あまり余計なことは考えたくないので、値段より手軽さ、素早さ、感覚で選びます。

でも新たな食材には手を出しません。

食べたことのあるものにします。

15:00〜

本番の曲だけ、もう一度軽く練習した後、本番直前の声の調子を整えるために声楽のレッスンがあるとのことで、出かけます。

ドレスが大きくてかさばるので、小さめの旅行用ケースに入れて、コロコロ引っ張って移動します。

はたから見ると、ヘアーセットした旅人のように見えて、少々不可解でしょう。

本番前の精神状態は普段より少し不安定です。

お互い本番同士、いくら親友でもお互いに気遣います。

会場に着くまで

http://www.photo-ac.com/

16:30〜

レッスンも無事に終了し、コンサート会場へ移動。

19:00開演のコンサートの場合、空腹との闘いになることを防ぐ必要があります。

水分、糖分不足と空腹は演奏の1つ目の敵です。

リハーサルからかなり汗をかくので、スポーツドリンクが必要です。

エネルギー不足で、頭が回転しないと、すべてうまくいきません。

指よりも頭が働くことが1番大事です。

会場に入る前に、水分と栄養を購入。

すでに1本スポーツドリンクを購入していたため、ただの水を購入。

甘いパンを1つ購入。

すでにチョコレートを購入していたので、予防的な意味でパンを買います。

食べなかったらそれでもいいんです。

会場入り、リハーサル

http://www.photo-ac.com/

17:15〜

会場入りし、スケジュールを確認します。

リハーサルは多くの場合、演奏時間いっぱいの時間は取れません。

だから、あらかじめどこの部分をリハーサルで演奏するか、考えておく必要があります。

今回は、許される限り初めから通しました。

集中が命です。

練習も、リハーサルも、本番も、全部同じ集中力でできることが、本番を乗り切るコツです。

いつもと同じ、これも重要です。

家でピアノに向かう時の行き方、椅子に座った時の高さの感覚、鍵盤との距離、ペダルとの距離、演奏開始までの流れ、なるべくいつもの通りにします。

深呼吸で息を吐き切り、丹田(たんでん)に向かって重心を降ろします。

曲の出だしのイメージに向かって丹田からエネルギーを持っていきます。

いつものこの流れを守っていきます。

そして、演奏開始。

いろんな事が頭をよぎります。

でも集中。

すぐに曲に戻るように脳に指令、指令、指令。

どうしても気に入らないことで、改善できる会場のことは、ここでしっかり見極めて直しておく必要があります。

時間があれば、できる限りドレス着用でのリハーサルです。

ステージまでの歩き方、あいさつの仕方、椅子に座る感じ、演奏中の違和感、立つ感じ、すべてチェックしたいところです。

しばらく着なかったドレスを久々に着る場合は、特に体型の変化により微妙に違和感が出ることがありますから、注意して直せるところは直します。

持っていると便利なものは、両面テープ、ホッチキス、スティックのり、安全ピンなどです。

演奏面に関しては、ICレコーダーを持って、イヤホンで音のチェックも有効です。

iPhoneの録音機能もなかなかのものです。

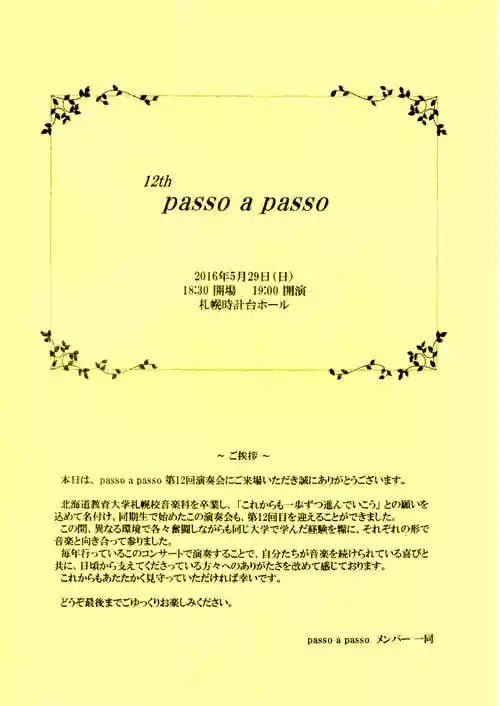

開場

18:30〜

時計台は、アットホームな感じなので、お客様の元へ直接ごあいさつに伺います。

18:45〜

出番直前になったら、楽屋にひっこんで集中タイム。

この間にチョコレートと水分を取っておきます。

カカオが強めが効きます。

今日食べたのはこれ。

https://www.youtube.com/watch?v=VnXO2AOQ1Lc

本番

https://pixabay.com/

19:00〜

丹田を見失わないように、深呼吸と集中を繰り返します。

緊張すればするほど、丹田が見つけにくくなっていきます。

今日はトップバッターですから、19:00の鐘の音は開演とともに、出番の合図です。

1時間ごとに鐘がなる仕組みです。

時間の数だけ鐘がなります。

19:00は7回なります。

でも、何回鳴ったかなんて、聞いていません。

お客様の横を笑顔で通り過ぎながら、ステージの近くからは、リハーサルでやった通りの動きで流れで動きます。

ピアノの前で再度、リハーサルと同じように、またいつもの練習と同じように、深呼吸、丹田、エネルギーを集めて向かう先は、そう、これから弾く曲へ!!

演奏開始です。

さぁ本日のメインのはじまり!!

時計台というところは、観光で訪れたことのある方ならご存じだと思いますが、古い木造の建物です。

札幌市時計台(さっぽろしとけいだい)は、北海道札幌市中央区北1条西2丁目にある歴史的建造物である。

国の重要文化財。

夏は暑く冬は寒いです。

外の音は隙間からよく聞こえます。

車通りが激しく、病院も近いため、救急車も頻繁に通ります。

今日の演奏中、救急車は避けられました。

しかし、後ろの窓からカラスの鳴き声が…そしてなんか寒い…

おっとぉ!

窓が開いていましたぁ!!

私のピアノの音が聞こえているであろうカラスたちは、私のモーツァルトのリズムに合わせずに歌い続けます。

少しなら大丈夫ですが、泣き続けるカラスたちに反応してしまった私は…

繰り返しをしない予定の部分の繰り返しをしてしまいました!!

!

それでも最後まで弾ききりました。

カラスを意識したことが、敗因でした。

また、日ごろの練習の中で、いいところがすぐ終わってしまって、もったいない!!

と悔やんでいたところでした。

集中トレーニングの一環としての出来事だったのでしょうか。

神様のイタズラだったのでしょうか。

何があってもブレない集中力を保つことの、何と難しいことか…。

実はこんなことがあっても、お客様に気づかれることはほとんどないのです。

完璧を目指しても、予定通り100点の演奏はそうそうできるものではありません。

その後、窓は閉められました。

しかし、仲間たちは近くを通る救急車との戦いでした。

今日は救急車の数が多いなぁ…

それにしても、音に気づかない仲間たちの集中力に頭が下がります。

本番を終え

http://www.photo-ac.com/

20:30〜

帰りは、お客様の笑顔に少しほっとしながら、お見送りします。

今後もめげずにやっていきます。

これからも応援よろしくお願いいたします。

21:00〜

無事に終わったことを感謝しながら、仲間と打ち上がるのでした。

乾杯!!

24:00〜

帰宅途中で日付が変わり、長い1日が終わるのでした。

丸一日緊張し続けた結果、だるさはその後3日に渡って続きました。

でも、またこの緊張を味わうために、何度となく挑戦を繰り返したくなるものです。

皆さんもぜひ「本番」を味わってみてはどうでしょうか!

発表の経験が増えれば増える分、学びもたくさんあります。