サックスはダンチクという植物から作ったリードを振動させて音を出す木管楽器です。

そして、振動する張本人がリードなのですから、リードは音色を決定づける「最重要パーツ」といえます。

個人的には、楽器の良し悪しよりも、リードとマウスピースの良し悪しの方が重要だと思います。

楽器屋さんの店頭に、カラフルに並ぶさまざまなリードたち。

今回は、リードの選び方を解説したいと思います。

- リードの選び方(基礎編)

- アルトサックスのマウスピースの選び方。ジャズ・ポップス編

- アルトサックスのマウスピースの選び方。クラシック・吹奏楽編

- 【サックスの奥深い魅力】サックスが使われている名曲【2026】

- 【プロ直伝】後悔しないサックスの選び方。おすすめメーカーまとめ

- 日本の有名サックス奏者

- サックス初心者におすすめの練習曲まとめ

- ビブラートの練習曲。歌うまへの第一歩を踏み出そう!

- 【歴代】吹奏楽コンクールの人気課題曲まとめ

- 【2026】サックスで吹こう!結婚式や披露宴におすすめのウェディングソングまとめ

- 【本日のジャズ】今日聴きたい!往年の名曲や現代ジャズをピックアップ

- 【管楽器初心者のための】ロングトーンの練習方法

- 【BTS】サックスの腕も超一流!Vの人気曲ランキングとは

リードの選び方

https://pixabay.com

見ている分には飽きないのですが、選ぶとなると、メーカーもブランドも何種類もある上、番手もさまざま。

これは迷いますよね。

また、そもそも天然素材なのですから、2つとして同じものはないはず。

だから、同じブランドの同じ厚さであっても、1枚1枚すべて個性が違うと言っても過言ではないでしょう。

そうなるともう、自分にぴったり合うものを見つけるのは、至難の業。

終わりなき旅、とも思えてきますよね。

筆者自身もそんな終わりなき「リード探しの旅」の途中です(笑)。

この記事が、そんな「リード探しの旅」序盤のガイドになれば幸いです。

リリースされているすべてのリードを試したわけではありませんので、実際に試したリードについてのみ記事にしましたが、楽器やマウスピースのセッティングによって全く異なる印象になることもあると思います。

そのあたりはご了承いただき読み進めてくださいませ。

そもそもリードって?

https://pixabay.com/

リードには「ダンチク」という植物が使われているそうです。

失礼ながら、筆者もこの記事を書くまで知りませんでした。

この「ダンチク」は、バイオマス燃料として注目されているようです。

しかし、日本でリード用に栽培しているという話は聞いたことがありません。

南仏産のものが良いとされていますが、実際のところ、筆者は産地についてあまり考えたことはありません。

他のプレイヤーたちとも「やっぱりリードは南仏に限るね!」なんて会話は一度もしたことがありませんので、きっと彼らも産地にこだわりはないと思います(笑)。

産地よりも、良い鳴りをしてくれるかどうかが重要なのです!

「ダンチク」ついて詳しくはこちらを。

この「ダンチク」を、各メーカーが独自の形状にカットし、硬さなどをカテゴライズし、それぞれのブランドととしてリリースしているわけです。

ほとんどのサックスやクラリネット奏者は市販のものをそのまま使っていると思いますが、中には自分でリードを作る強者もいるようです。

少しだけ紙ヤスリやトクサで削ったりして、自分好みにアレンジする奏者は多いと思います。

上記のようなアレンジをするのは、どのブランドでも、同番手であっても品質にかなりバラツキがあり、例えば、10枚入りのパッケージを開封しても自分好みのリードが入っていないことも珍しくなく、経済的にも時間的にも負担になるからだと思います。

そんなわけで、好みのリードに出会う確率は高くありません。

そのため、自分好みのリードを「アタリ」と呼んだりします。

さらに、イメージぴったりで理想の「大アタリ」リードにほぼ出会えませんし、その「大アタリ」も、使用しているうちに消耗や劣化し、最終的に鳴らなくなってしまいます。

特にクラシック系奏者には、まず「アタリ」リードで演奏することが、自分の演奏クオリティを担保してくれる前提条件。

「ハズレ」リードはゴミ同然の扱いです。

そんなわけで、プロ奏者やセミプロ奏者は、常に一定数の「アタリ」リードを確保しておく必要があり、手持ちのリードに番号やマークを付けて管理や育成をしているのですが、事はそう簡単に運びません。

演奏会直前のリハーサルでは、みんな真っ青になって「リードがないよ(涙)」と悲痛な叫びを上げています(笑)。

保管方法

リードの原材料となるダンチクの繊維は竹のように縦方向に走っている上、リードの先端は非常に薄くカットされていて、非常に裂けやすいです。

リード購入時に個別パッケージされている、半透明のプラスチックケースにリードを差し込む際に裂ける確率が高いのです。

せっかく出会った「アタリ」をうっかり割ってしまったりした時の絶望感は、想像するだけで冷や汗が……。

多くの奏者は「アタリ」リードの大切さを痛感しているので、購入時に付属のケースではなく、専用のリードケースに入れて丁重に扱っていると思います。

リードの破損を防ぐほか、リードの先端がシワシワになるのも防いでくれます。

ガラス板に乗せてパチンと閉じるこんな感じのものが定番。

各社さまざまなデザインでリリースしていますのでお好きなものをどうぞ。

リードは、演奏直後は当然湿っており、その後乾燥していきます。

このウェットとドライを繰り返すことがリードの寿命を縮めるのでは?

と言われており、その湿度をコントロールし、リードの寿命を長くしようという「リードバイタライザー」という保湿ジェルもあります。

筆者は使っていませんが結構使っているのを見ます。

ちなみに、クラシック系奏者の場合、リードが疲労しへたってきたと感じるか、その前にリード交換しローテーションさせることが多いです。

その方がリードが長持ちするからです。

一方、ジャズ系奏者の中には、リードの乾燥を嫌い、常に湿った状態にして保管する人が多いようです。

筆者の感覚だと、クラシック奏者が「へたった」と判断するようなリードの状態を前提として、リードの選別作業をしているように感じます。

「へたって」からが勝負のようです。

つねに「へたった」状態にしておくため、小瓶に水を入れ、その中にリードを入れて管理している人もいるようです。

個人的には普段はガラス板のリードケースに保存し、演奏前に十分に湿らせればOK。

「リードバイタライザー」を利用するとなお良いと思います。

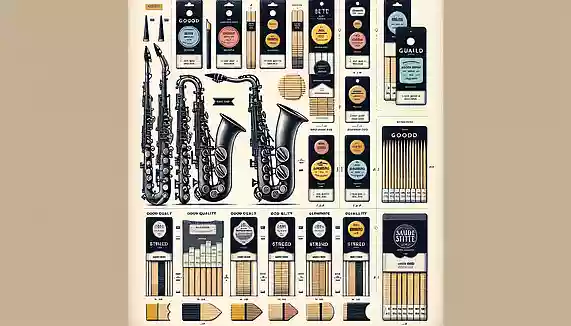

クラシック系おすすめリード

マウスピースによって相性はあるのですが、ポピュラーなのは以下の3つになると思います。

リードを1枚ずつバラ売りしてくれる楽器屋さんも多いですが、基本的には箱で買って、良く鳴るものを選びましょう。

初心者でも、良く鳴るリードは必ずわかります。

というより、初心者こそ良く鳴るリードで練習しないと上達しません!

バンドレン|トラディショナル

「青箱」と呼ばれ、初心者からプロ奏者まで、まさに定番中の定番。

このトラディショナルでたまに出会う「大アタリ」リードは格別。

使用者の多いセルマー社「S80 C☆」や「S90 180」といったマウスピースでは、硬さ「3」か「3 1/2」との相性が良いと思います。

たまに硬いリードを使うほど上級者だと勘違いしている人がいますが、そんなことはありませんのでご注意を!

バンドレン|V12

リードは先端にいくにしたがって徐々に薄くなっていますが、その加減がトラディショナルよりも穏やかなんだと思います。

しっとりと鳴ってくれる印象で、筆者のお気に入りです。

「青箱」の「大アタリ」ほどの爆発力ほどではないですが、「アタリ」の確率がやや高い気がします。

V12の硬さ「3」が、トラディショナルの「3」と「3 1/2」の間くらいだと感じますが、バンドレン社は同じだと言っています。

カッティングの違いでそう感じるんだと思います。

レジェール|シグネチャー

葦製ではなく樹脂製のリード。

筆者は現在はクラシック、ジャズともにこの銘柄を使っています。

葦製の「大アタリ」には及びませんが、まあ「アタリ」に入れても良いかなってくらいです。

葦製にはない樹脂独特のツルツルした感じが嫌だという人も。

樹脂製を使っているんで「リード バイタライザー」で湿度管理しなくていいんですよね。

管理は楽チンです。

ジャズ系おすすめリード

ジャズ系のマウスピースは本当にいろいろあるので、自分の出したい音をます明確にイメージしないと、なかなか方向性が定まらず、迷走してしまうことも。

目標となるサックス奏者を決め、その人のセッティングを参考にしながらいろいろと試すことをオススメします。

RICO(リコ)|ラボーズ by D’Addario(ダダリオ)

筆者はジャズ系リードでは、このラボーズの「ミディアム」「ミディアムソフト」を使っていた期間が一番長いです。

コントロールしやすく、クオリティも安定していました。

クラシック向けのリードに比べ、薄くカットされた部分が多く、いわゆる「コシ」が弱く感じます。

だからすぐに「へたる」のですが、「へたって」からが勝負なら、それでOKですよね。

RICO|RJA1025 by D’Addario

通称「オレンジ」で親しまれる定番中の定番。

ほかのリードよりもお値段がお安めなのがうれしいですね。

ズバッと息が入る感じで、ラボーズよりもパワフルに鳴る印象。

筆者はテナーのオットーリンクメタル「7☆」のマウスピースに、リコ「2 1/2」を合わせて使っています。

これだと少し楽に鳴りすぎるかなと感じていますが、なかなかしっくりくるリードが見つけられずにいます。

D’Addario|ジャズセレクト

ジャズ向けでは最もコシが強い部類に入るのではないでしょうか。

筆者は樹脂製リードに変える前にこのリードを使っていました。

クオリティも安定している印象です。

「ファイルドカット」と「アンファイルドカット」が用意されていますが、「ファイルドカット」の方がややコシが強いように思えて、そちらを気に入って使っていました。

バンドレン|ジャバ

バンドレンのジャズ向けリードの定番。

ジャズを始めたころ、メイヤー「5番」というマウスピースにジャバ「2 1/2」や「3」を合わせて使っていました。

バンドレンらしい美しい仕上がりが印象に残っています。

MARCA(マーカ)|JAZZ

パンチの効いた鳴りが印象的です。

音の立ち上がりから、とにかくよく鳴ってくれ、自分の音が太くなったように感じるかもしれません。

クオリティも安定しており、筆者も気に入って、一時期使っていましたが、マウスピースとの相性なのか、吹き方なのか、このリードの能力を使い切れていない感じがして、ほかに乗り換えたのを記憶しています。

最後に

いかがでしたか?

定番リードに加えレジェールやマーカなど、実際に試した中から「これは!」と思うものを紹介させていただきました。

結局のところ、リードが気持ち良く振動してくれることが、いい音色につながります。

奏者が「リードの振動を程よく制御してやる」ということです。

リードに気持ち良く振動してもらうために、どんな口の形、どんな息の使い方が一番良いのかを探し当てることが最も重要です。

つまり、楽器演奏のための最も効率的な奏法を身につけることが大切なのです。

もちろん、マウスピースやリードを固定するリガチャーとの相性も重要ですが、それはあくまで補助的なものにすぎません。

リードの振動をしっかり感じて、名手たちの音色とどう違うのか、どうしたら近づくのか、口の中の形や、マウスピースのくわえ方、息の使い方の違いを具体的にイメージしながら練習することが上達の近道だと思います。

いろんな音色を聞いて分析し、グッドサウンドの実現に向け、一緒に頑張りましょう!