【ギターのセルフメンテナンス】ネックのチェック、調整方法

普段、演奏しているギターを自分でメンテナンスできると、より楽器のことを理解しプレイに挑めます。

あといつでもベストなコンディションを保つことができます。

ここではネックの症状を確認する方法、調整の仕方を紹介していきます。

WARNING:ここで紹介する作業は、お持ちの楽器の状態によって多少のリスクを伴います。

作業を実行するに当たっては自己責任でお願いします。

初めてロッドを調整する方、事故が有っては困る方は作業をご遠慮ください。

ネック調整は、ギターの修理の基本中の基本

「調整」という名の付く修理では必ず最初にチェックするポイントです。

ネックの調整とは弦の張力に対するネックの反発力を適正にすることですが、どういう時に何をおこなうのか説明していきたいと思います。

昔のギターの教本などには「ギター選びのポイント。

ネックが真っすぐな物を選ぼう」なんて書いてありましたが、文面を真に受けると選ぶギターがなくなってしまいます。

実際にはネックはほんのわずか順反りになっているのが正常で、これを文章で表すのは非常に難しいのでザックリと真っすぐと言っているのです。

順反りとはネックが弦の力に負けている状態で、ギターがお辞儀した感じ。

音にはあまり影響が出ない程度のものが多いですが、弦高が高くなるので引きづらくなり、この状態で弾き易い高さに弦高を合わせると音詰まりやビビりが出ます。

これに対して逆反りというのがあり、こちらは威張っちゃってる状態。

指板が弦に近づくように出っ張るのでこれも音が詰まったりビビったりします。

トラスロッド(アジャストロッド)とは?

ネックの反りを適正な状態にするためにネックの内部にはトラスロッドと呼ばれる棒が仕込まれていて大抵ヘッド、もしくはネックエンドにその先端が出ています。

この部分はドライバーやレンチなどで回せるようになっていて、ほとんどのモデルはこれを時計方向に回す(締める)と逆反り方向に、反時計回り(緩める)で順反りになります。

例外的に順反り、逆反り両対応とか動きが逆のロッドも有りますが、最もオーソドックスなのはロッドが順反りの形にたわんだ状態で仕込まれているもの。

締めるとネック内でロッドがピンと突っ張るので、ネックは逆反り方向に動きます。

このタイプは逆反りには対応しておらず、緩めた時は弦の張力で順反りさせます。

このため、ロッドを緩め切っても逆反りが直らない場合はアイロン修整(加熱矯正)か指板修整(フレットを抜いて指板を削って修整する)になります。

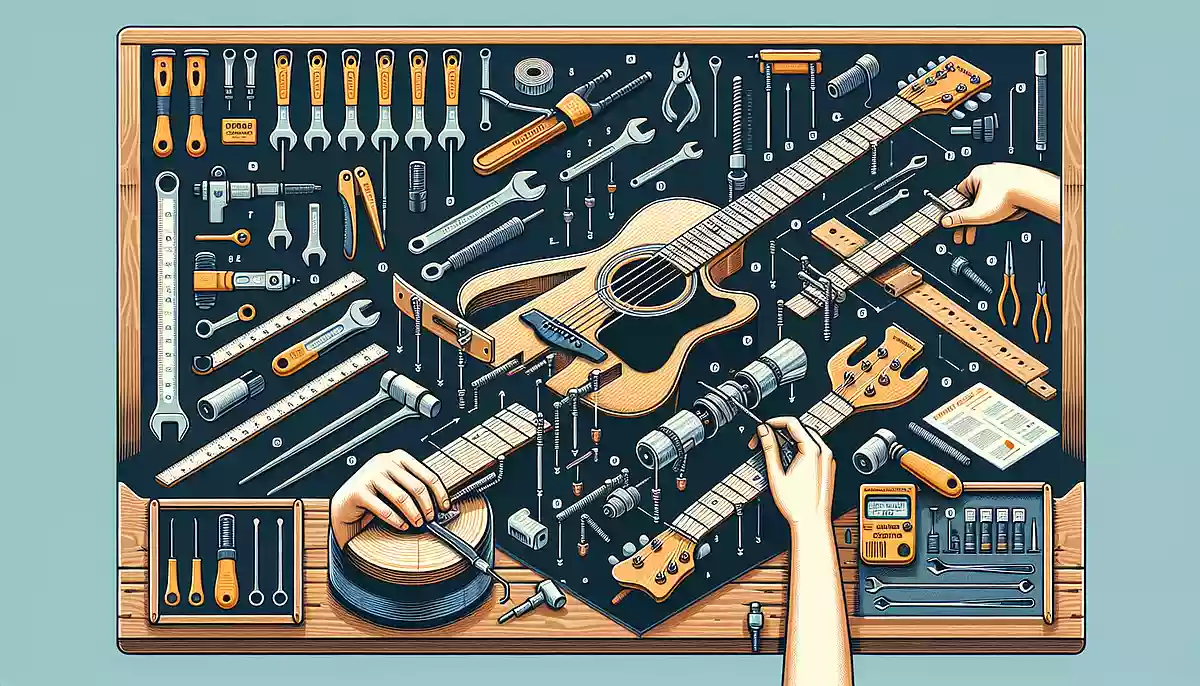

使用する工具は機種によって違うので付属品を使用するのが一番ですが、ない場合楽器店やホームセンターでも購入できます。

別頁「必要なツール」も併せてご覧ください。

購入の際は事前にメーカーに使用サイズの確認をしてください。

フェンダータイプはネックエンドに。

ネックを外さないと調整できないのが難点。

ネックを取り付けてチューニングして確認の繰り返しだ。

フェンダータイプを改良して、チューニングしたままアジャストできるようにしたのがこのタイプ。

この形状から’70sのストラトはブレット(弾丸)ヘッドと呼ばれる。

ギブソン系はヘッドのカバーを外すと現れる。

アコースティックギターでもこのタイプはよくある。

ネックエンドにありながら非常に操作しやすいタイプ。

棒を突っ込んで回すのでインチもミリも関係なし。

2〜2.5mm程度の六角レンチをよく使ってます。

マーチンスタイルのアコはサウンドホールの中から。

レンチの長さが足りない場合が多いので、専用を使うか、パイプ状の物を付け足して回す。

僕は輸入ギター用の1/4インチパイプレンチを使ってます。

このレンチ、グリップの所までパイプなので。

オベーションのエリートタイプ(エポレットサウンドホール)も専用レンチが必要。

このほかにも専用レンチを使うギターは結構あってわりと高額のモデルに多い。

ブレーシングやナット付近の強度を考慮した設計故だ。

代表的なギターのロッドのサイズを一覧

同じブランドでもモデルやOEM生産など、工場の違いによって仕様変更などが考えられるので、購入の際はメーカーに問い合わせてサイズを確認してください。

フェンダーUSA

- ネックエンド:マイナスドライバー(大)※プラスでは頭を舐めてしまうモデルもあるので表記を変更しました

- ブレットヘッド:1/8 六角レンチ

フェンダージャパン

- ネックエンド:マイナスドライバー(大)

- ブレットヘッド:4mm 六角レンチ

ギブソン

- 5/16 パイプレンチ

マーチン

- 5mm 六角レンチ

その他のギター

4mm・5mmの六角レンチ、もしくは7mm・8mm、輸入モデルでは1/4のパイプレンチがよく使われています。

ネックの反りの見方

ネックの見方で間違いやすいのが指板のエッジを見てしまうことです。

新しいギターならまだしも、使い込んでエッジが擦り減っているネックは適正な状態でも曲がって見えます。

勘違いし易いのでここは見ないでください。

また、ネックに荷重がかかるような持ち方もNGです。

ナット側から見る時は、明るい方を向きギターを垂直に立ててヘッド部を支える持ち方。

ブリッジ側から見る時はボディーを持って、水平に寝かせて目の位置まで持ち上げるのが一般?

的です。

上の画像で見ていただきたいのはフレットに映った弦の影です。

弓なりになっているのが分かるでしょうか。

これが順反りの状態です。

チューニングされた弦自体は真っすぐですから、これと影を比べるのが正しい見方です。

下の8つの画像は修整前と後の状態をブリッジ側から見たものとナット側からみたものの比較です。

↑ 順反り ブリッジ側から

↑修正後。

↑修正後。

弦高もかなり下がった。

↑順反り。

↑順反り。

ナット側から

↑修正後

反りはどちらから見るかで違って見えるので必ず両方見ます。

例えば5フレット近辺で軽く逆反りしていても15フレット近辺で腰折れしていると、ナット側からは普通の順反りに見えることがあります。

これをブリッジ側から見ると逆反り部分が判ったりするのです。

↑ナット側から見るとこのような状態。

一見順反りのようだが

↑ブリッジ側からみると5〜7フレット辺りが若干盛り上がっているのが分かる。

また、ハイポジションでの腰折れも確認できる。

↑修正後 ナット側から

ローポジションの弦高が上がって適正な高さになった。

腰折れは変化なし。

↑修整後 ブリッジ側から

画像だとまだ少し出ているように見えるが、これでほぼ真っすぐ。

逆反りは順反りに比べて少々厄介

順反りは弦とネックの力関係のバランスが原因となることがほとんどで大抵キレイに曲がってますが、逆反りはロッドの締め過ぎ以外は木自体が変形して生じるので、反るというよりは歪むと表現した方が合ってる気がします。

原因はいろいろですが、ひとつにネック材と指板材の収縮膨張率の違いがあります。

本来各材料はシーズニング(伐採したばかりの材から不要な水分を抜くために寝かせること)されて狂いを出してから加工されますが、環境の変化(過度の乾燥など)でネック材が縮むと指板材よりも長さが短くなり逆反りになるというものです。

どこがどのくらい縮むかは均一でないので1弦側と6弦側で反り方が違うこともあります。

こういった点で湿度管理はできるならやった方が良いです。

グッズもいろいろありますが、湿度計はあると良いです。

あまり神経質になる必要はなくて、おおむね50%前後が理想。

普段の湿度を知らずに一般の乾燥剤などをケースやサウンドホール内に入れる方が危険です。

冬期にはむしろ湿気が必要なくらいですから。

弦をスケール代わりにしたチェック法

1フレットとネックのジョイント部付近のフレットを同時に押さえて弦とフレットの隙間がどのくらいか見るのも有効です(6〜8f付近で名刺1枚程度が理想)。

この方法は最終フレットを押さえる方が多いですが、ここではロッド調整が前提なので腰折れを考慮して最終フレットは押さえません。

隙間が全くなく弦とフレットがピッタリ付いていたら逆反りしているとみなします。

写真では1フレットにカポを付けて左手で14フレットを押さえ、右手で各弦の各ポジションを叩いて隙間をみています。

別に押さえ方に決まりはありません。

僕もいつもはカポとか使わないし、右、左もいろいろです。

順番に叩いていくと音程が変わっていくのがわかる筈ですが、逆反り、もしくはフレットの高さにムラがあると音が出なかったり音程が変わらなかったりします。

上の状態を自分の視点で見た図と思ってください。

3弦7フレット上のチェック。

まだ弦は押さえていません。

弦とフレットに映った弦とにわずかながら隙間が確認できます。

この7F近辺で紙1、2枚程度入る位の開きが理想的。

同様に各弦各フレットをチェックしていきます。

弦を押さえた状態。

当然隙間は空いていません。

押さえてないのにこの状態だと、逆反りもしくは真っすぐ過ぎるということになります。

ロッドを緩めましょう。

冒頭でも言いましたがネックはほんのわずか順反りしている位が適正です。

完全に真っすぐを好む方もおられますが、それを維持するのは大変です。

逆反り寸前な訳ですから。

300mmのスケールを使用した逆反りのチェック。

腰折れを考慮するとだいたいどのギターも14フレット近辺(ジョイント部辺り)で曲がってるので、それよりハイポジションにスケールが当たらない方が良いです。

写真のようにスケールを当てて両端を上下に動かします。

フレットに傷が付かないように注意。

逆反っているとスケールがカタカタカタと動きます。

スケールがハイポジション側にピタッと接する状態でローポジション側の先端を左右に揺らすとだいたいどの辺から反りだしているかが分かります。

逆反りでは当然1フレットはスケールが浮いてる訳で、ロッドの調整がヘッド側からできるならこのままアジャストすればスケールと1フレットが当たる所まで目で追えるのでロッドの働きがよくわかります。

ただし、ギターを寝かせる枕の位置はできるだけハイポジションよりに。

ロー側だとギター自身の重さでネックが順反り気味に動くので、精度に欠けます。

調整のやり方

ネックの状態が分かったらいよいよ調整です。

作業自体はロッドを回すだけなので、少しずつ反応を見ながら回せば大丈夫。

やってはイケナイことは無理な力をかけることで、動きが固い、もしくは回した分戻ってしまう時はすぐやめましょう。

ロッドのネジが錆、汚れ、塗料などで固まっているか既に回し切っているかのどちらかで、無理に動かすとネジをつぶしたり最悪ロッドを折ってしまいます。

またロッドは効く所が決まっていて、ほとんどのモデルが5〜7フレット近辺です。

ここ以外の反りはロッドでは対応できないので、こういう場合もイジって良くなることはあまりありません。

ロッドが効かない例として別項「フレット交換」に腰折れという症状の画像がありますので参考にしてください。

STEP 1

まず初めにすることはチューニング。

反りの具合をしっかり頭に入れておきます。

そのままアジャストできるならロッドを回してみましょう。

30度以内くらいで少しずつ。

順反りならば時計方向、逆反りならば反対です。

ロッドがネックエンドにあり、そのままでは調整ができないギターはまずネックを外さなければなりません。

ボディー裏面にある4本のボルトを抜くとネックは外れます。

右の写真1〜4を参考に慎重にやりましょう。

まれに付近の塗装が欠け飛ぶことがあります。

ネック側にボディーの塗料がくっ付いて固まってしまっているためで、ほとんど不可抗力ですから多少覚悟が要ります。

STEP 2

力の入れ具合はクイッと回る程度に。

必ずサイズの合った工具を使用してください。

順反り、時計方向では、クルクル回るようなら完全に緩み切ってます。

ギュ〜ッとやらないと回らないようなら一旦反対に回してみてください。

反対には無理なく回るようなら、既に回し切っていたかネジの山に異常があるかなので調整に出してください。

無理に回すのは厳禁です。

逆反り、反時計方向も同様です。

クルクル回るならロッドでの調整はできないということになり、固ければネジ山異常です。

上記の症状がなければ、ネックの動きを確認しながらちょうど良い所まで回していきます。

途中で症状が現れたら、それがロッドの限界です。

STEP 3

視認でちょうどよさそうな状態になったら、スケールなど先述の方法で細かくチェックします。

回し過ぎていたら戻し、足りなければまた回します。

以上の繰り返しで、最終的に1フレットと14フレット付近を同時に押さえた時に弦とフレットの間に紙1、2枚くらいの隙間があれば終了です。

くっついていたら締め過ぎ。

特定のフレットだけが弦に当たっている時はフレットの浮きが考えられますので、それはまた違う調整になります。

別項「フレットの状態」を参照してください。

最後にあらためてもう一度、無理な力で回すことだけはやめてください。

ボルトオン(デタッチャブル)ネックの外し方

その1

まず反りの具合を頭に入れたらチューニングを緩め、ギターを垂直に立てて保持。

まず反りの具合を頭に入れたらチューニングを緩め、ギターを垂直に立てて保持。

ジョイント部を左手でつかみながらネジを緩める。

ネジが外れた時にネックがポロっといかないように。

その2

ネジが全て抜けたらゆっくりとネックを外す。

スっと抜けたらラッキー。

この時、固くても決して左右に動かさないこと。

ジョイント部を痛めてしまいます。

お辞儀をさせては戻しの繰り返し。

その3

弦の張力の影響を考えながらロッドを回す。

正直、勘が頼り。

使用しているのは大きめのマイナスドライバー。

その4

ネックを元に戻す際、この下側の2本のネジはキツく締めないこと。

全てのネジ共通のルール、締め過ぎ厳禁。

特にこの2本は鳴りを抑えたり腰折れの原因になったりするので気をつけよう。