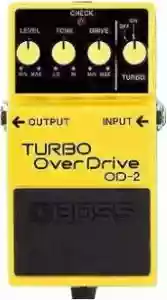

発売は1985年8月で当時はハードロック、ヘビーメタルの流行もあり、ハイゲインの音が求められていました。

ギターのピックアップも高出力傾向でした。

名機といわれる初代オーバードライブOD-1は緩やかな甘い歪みでしたが、OD-2はそれにターボをかけたようにハイゲイン化する機能を持たせたものでした。

- 意外と知らない!?ゲイン(GAIN)とボリューム(Volume)の正しい使い方

- 【2025】邦楽ハードロックの名曲。聴いておきたい人気曲まとめ

- 邦楽メタルの名曲。おすすめの人気曲

- 【高音が苦手でも大丈夫!】小田和正の歌いやすい楽曲

- 【圧倒的クサメロ】クサメタルの名曲まとめ

- Fender Next 2024に選出!w.o.d.の人気曲とは

- 【2025】ギターがかっこいいアニソンの名曲・おすすめの人気曲

- ギターサウンドの奥深さ。ギターがかっこいい曲まとめ

- 【2025】ギターソロがかっこいい邦楽・J-POPまとめ

- 【洋邦問わず】至高のギターリフ。イントロがかっこいい曲

- 【邦楽】ギターが難しい・テクニカルな邦楽まとめ【2025】

- 【邦楽】ギターカッティングがたまらない人気曲まとめ【2025】

- ハードコアパンクの名曲。おすすめの人気曲

2モード・ハイゲイン・オーバードライブのはしり

ところがサウンドはまったく別物でした。

その理由のひとつに設計の違いがあるようです。

OD-2はOD-1から使われていたIC(オペアンプ)が使われておらず、ディスクリート回路(ICを使用しない)で構成されています。

一般にディスクリート回路のほうが高音質のはずで、OD-1よりも高性能をうたっていましたが、残念ながらそのサウンドはOD-1ほど人気が高くありませんでした。

とはいえハイゲインのオーバードライブは重宝され、94年に再販されたのOD-2Rは別売りのフットスイッチでターボのオン/オフが可能になり、その後99年に生産終了となりました。

サウンドの傾向

OD-1は前述のとおり穏やかな歪みでIbanezのTSのようにアンプの歪みと組み合わせて上質な歪みを作るブースターのような使用が多いかと思います。

OD-2のターボOFF時のサウンドはOD-1を踏襲したものではありますがどこか違います。

きめ細かい上質な歪みではあるのですが、線が細いのです。

ターボON時のサウンドはどうかというと粒立ちの大きな歪みでブリブリとした感じの歪みです。

ディストーションほど強い歪みではなく、もっと甘い歪みです。

このターボON時のサウンドはディストーションほどではないもののエフェクター単体でもバッキング、ソロに使える歪みで、スタジオによく置いているJCとの相性もよく好んで使う人も多かったようです。

しかしターボON時もやはり音やせする傾向がありました。

オーバードライブというエフェクターで作る歪みは大抵チューブアンプのような歪みをイメージしたサウンドが求められるので、OD-2のサウンドはそういう点でいうとちょっと違うかもしれません。

しかしこのチープでトランジスタ的なオーバードライブサウンドを好む人も少なくないかもしれません。

セッティングや使い方

前述のとおり、ハイゲインサウンドとはいえこれだけでヘビーメタルやハードロックのゴリゴリした歪みを作ることはできません。

もしそのようなサウンドをこのエフェクターで作るとしたらアンプのゲインをやや上げてみるとそれっぽくなります。

ターボOFF時の歪みは線が細いので、あえてこの音を使うとするならストローク系のバッキングかもしれません。

きめの細かな線の細い歪みはコーラスなどの空間系のエフェクターと相性がいいので、少し昔のビジュアル系(ボウイやパーソンズ)のようなサウンドに良いかもしれません。

私はヘビーメタル、ハードロック、フュージョンのハイゲインサウンドにOD-2を使っていました。

常時ターボONで、バッキングもソロ時も同じセッティングでした。

当時セッティングをいろいろ試しましたが、全てのつまみを12時に合わせるのが一番バランスが良かったです。

実際ギター雑誌でもそのセッティングが勧められていたのを覚えています。

まとめ

残念ながら評価が高かったとは言えないエフェクターではありますが、一台で二種類の歪みが作れるのはお得です。

音の傾向は80年代から90年代の懐かしい感じの音ですのでそのような音楽をするならよく合うかもしれません。

今は簡単にいろんなアンプの音やエフェクターの高品質な音を一台で楽しめる時代ですが、当時のこのような音を再現したマルチエフェクターはまだ見たことがないので、一台あると音作りに幅が出るかもしれません。