津軽三味線をはじめたいという方にとっては「独学や通信教育では難しい?」「そもそもレッスン教室はあるの?」とお悩みの方もおられるのではないでしょうか。

今回は、教室探しをする前にまず読んでおきたいことをまとめてみました。

前回「津軽三味線を始めよう!

楽器の選び方と必要なもの」の続きです。

- 津軽三味線を始めよう!楽器の選び方と必要なもの

- 【日本の心】三味線の名曲・人気曲まとめ

- 【初心者】まずはこの曲から!ジャズ初心者のための練習曲まとめ

- 音程を合わせてるだけじゃない。プロの三味線の調弦(チューニング)とは?

- 三味線の調弦(チューニング)方法とコツ

- 【挑戦】エレキギター初心者のための練習曲

- バイオリン初心者におすすめの練習曲まとめ

- 【女性向け】難易度の高い演歌の名曲

- 独学でピアノレッスン!大人向けの簡単&おすすめ楽譜を一挙紹介

- 青森の民謡・童謡・わらべうた|津軽や八戸に息づく心に響く日本の歌

- 【冬休みで急成長】アコギ初心者におすすめな練習曲まとめ!

- 【男性向け】難易度の高い演歌の名曲

- 【ロック】初心者でも挑戦しやすいバンド系ボカロ曲【簡単】

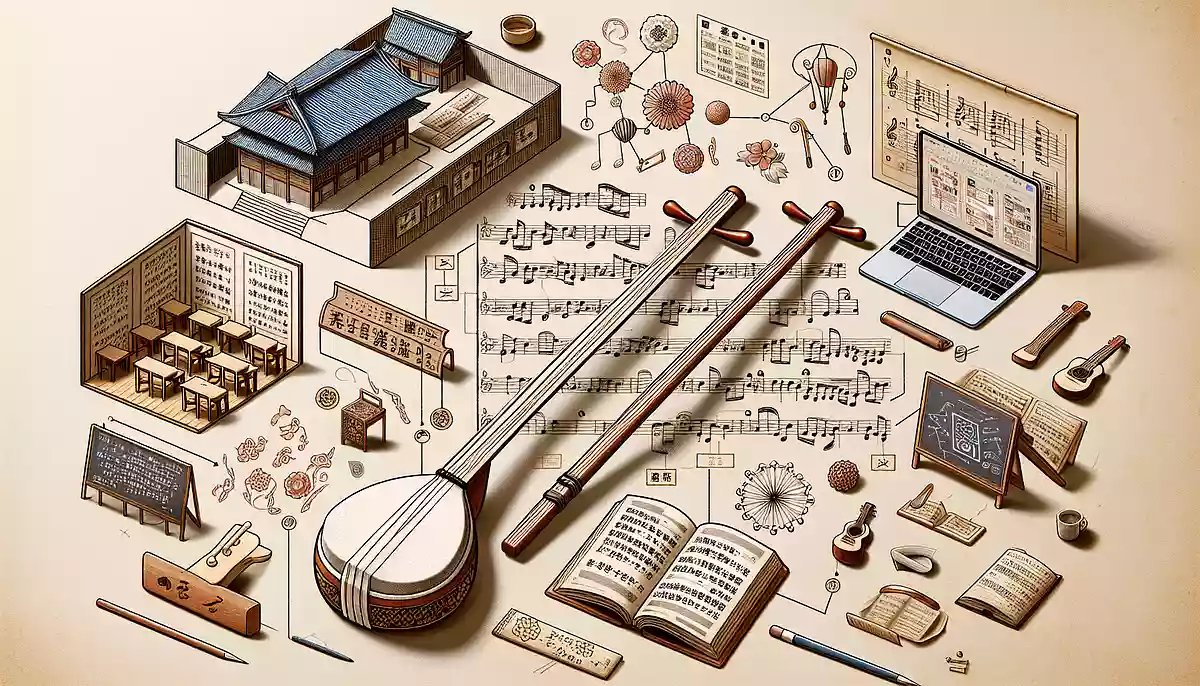

津軽三味線は独学では難しい?

http://www.irasutoya.com/

津軽三味線を習うにあたって、私の経験から言って独学や通信教育ではしっかりしたテクニックはまず習得できないと思います。

津軽三味線のテクニックには三味線文化譜に書くことができない細かいニュアンスなどもたくさんあります。

信頼のおける津軽三味線教室をさがして入門されるのが間違いないと思います。

さらにできることなら、グループレッスンよりも個人レッスンの教室を選んだ方が良いと思います。

伝統芸能の場合は、しっかりした全国組織の家元制度(いえもとせいど)のあるところが多いですが、後発組の津軽三味線の場合、家元制度の全国的な大きな組織もいくつかありますが、家元制度というスタイルをとっていない教室も数多くあります。

家元を中心として流儀の統率を行う制度を家元制度と称する。

その内容ははなはだ多様であって一概に語ることはむずかしい。

- 世襲による家元に流儀の芸事に関する規範性・正統性を求め、流儀の同一性を保持すること

- 家元を政治的な権威として流儀内の統率を行い、上意下達方式を中心にして流儀の運営を行うこと

- 経済的には流儀内の素人、玄人(職分)などから資金を集めこれを流儀全体のために家元が再分配するかたちをとっていること

- 免状発行の権限が家元にあること

家元個人またはその家の私的な部分と流儀の公的な部分とが未分化な状態にあり、家元の存在そのものが流儀の根幹にかかわる制度をしいていること、などが特徴として挙げられる。

家元制の大きな組織の場合は、指導方法が統一されてしっかりしていたり、会で楽譜を発行していたり、というメリットもありますが、反面イベントが多くあったり、活動に制約が多かったりとかで何かと時間的、経済的に負担が多いという話も聞きます。

家元制をとらずに、個人で活動している組織も多いですが、技術のばらつきが多かったり、イベントに出る機会が少なかったりと一長一短です。

まず目標を持とう!

https://pixabay.com/

また、どのような津軽三味線を弾いてみたいかによっても違ってきます。

大きな組織の場合は津軽三味線の「合奏」に重きを置いて、ソロ弾きの曲弾きや唄づけ(唄の伴奏をすること)はあまりやらないというところもあります。

もし選択肢が複数あるならば、いくつかの教室に見学に行って、先生の方針をしっかり聞いて、自分のスタイルに合った教室を選ぶことが大切です。

- 津軽三味線の合奏がしたい

- 1人弾きで全国大会に出てみたい

- 津軽民謡の伴奏をしたい

- 他の楽器とコラボしてみたい

など、自分のやってみたい方向性をしっかり持つことが重要かと思います。

ではどのようにして津軽三味線教室をさがすかですが、最近はホームページを開設していたり、ブログやFacebookで情報を発信している教室も多くありますので、ネットで検索するという方法があります。

また、自分の地域で活動していらっしゃる津軽三味線奏者の方に直接たずねてみるのも良い方法です。

もし近くに三味線屋さんがあれば、そちらで聞いてみるのも良いと思います。

この業界というか津軽三味線界は、狭い業界なので、いったんどこかの教室に属してしまうとなかなか他に移れないというのが現実です。

教室選びは慎重に行うのが大切です。