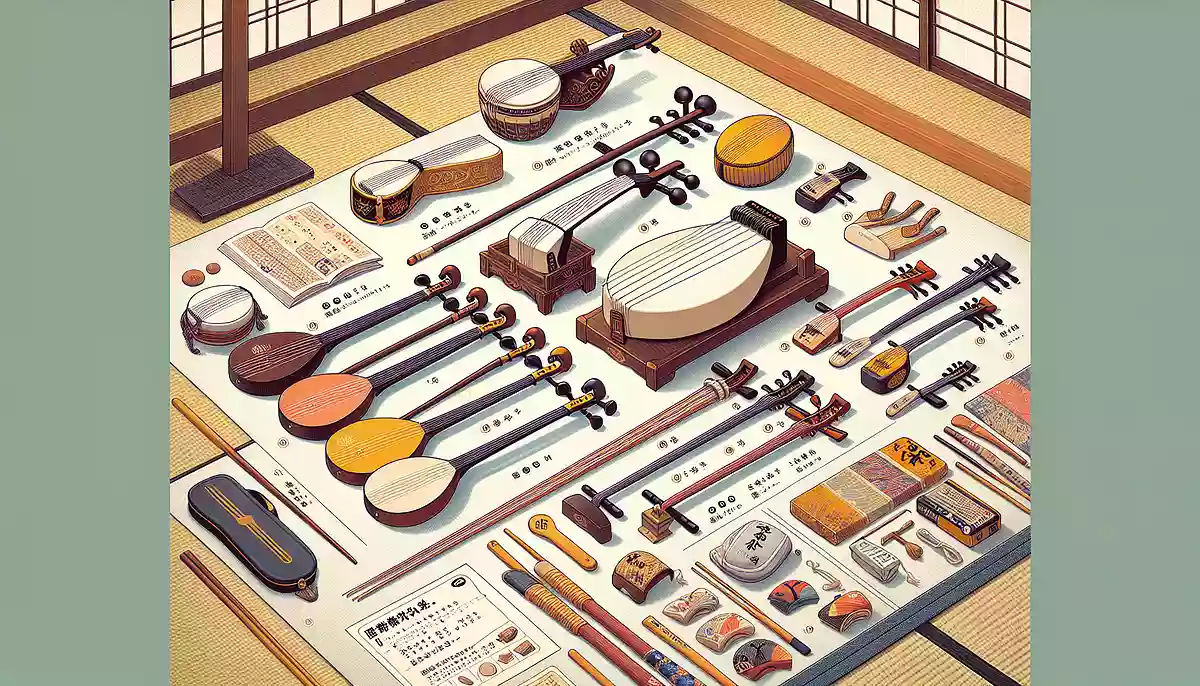

津軽三味線を始めよう!楽器の選び方と必要なもの

津軽三味線という楽器の知識を少しは理解して「さぁ津軽三味線を始めよう!」と思われた方、さてどうやって楽器を購入すれば良いのか、選んだらいいのかでお悩みの方もおられるのではないでしょうか。

津軽三味線の選び方と必要な道具について説明したいと思います。

津軽三味線の選び方

さて、教室が決まったら次は楽器です。

ラッキーにも親兄弟や親戚から譲ってもらったという人は別にして、とりあえず津軽三味線を弾くには楽器と付属品がないと何もできません。

しかし、何処でどのような価格帯のどんな種類の楽器を買えば良いのか全く見当が付かないと思います。

教室によっては初心者用にレンタルの三味線を用意しているところもありますので、まずは教室を選ぶときに相談してみるのも方法です。

三味線屋さんでもレンタルの楽器を持っているところがありますので、とりあえずはレンタルで試してみて、継続して津軽三味線をやりたいと思った時点でマイ三味線を購入するというのが良い方法です。

通信販売で「入門書が付いて数万円」というのが、新聞や雑誌の広告に載ってますが、あれは絶対にやめた方が良いと思います。

棹(ギターで言うところのネック)が樹脂製だったり、胴に張ってある皮も本来は犬皮なのが樹脂だったりと、お世辞にも津軽三味線とは呼べないような代物です。

実際私のところこの通販の物を購入して独学でやってたけどきちんと習いたいので、と言ってこられた方がいらっしゃいました。

こんな三味線ではダメだということで、私物をお貸ししてレッスンを始めたということがありました。

さて、三味線の値段なんてピンキリでして、安い物では10万円前後から高い物では数百万円の物まであります。

初心者でしたら、20〜30万円程度の三味線から始められる方が多いようです。

意外と高価なので驚かれたことと思いますが、需要の少ない和楽器は案外値段が高いものです。

順調に上達して中級から上級クラスになると、ワンランク上の数十万から百万円あたりの楽器に買い換えるかもしくは買い足す人が多いようです。

三味線の購入は教室の先生や、信頼のできる三味線奏者の方に相談して、これまた信頼できる三味線屋さんで現物を見て、試奏してもらって決めるのがベストです。

通販サイトやオークションという方法もありますが、当たり外れがある上に少々の金額ではありませんのでおすすめできません。

先生や知人の紹介などで、中古の楽器をさがしてもらうのも良い方法です。

「いきなり20万も30万も出せないよ!」という方は、20〜30万円の楽器の中古なら数万円でゲットできる事もあります。

私事ですが、以前習ってたけど今は使っていないという津軽三味線を何丁も仲介して生徒さんに譲ったことがあります。

なお、棹(さお)の材質は大体以下のものがあります。

三味線の値段というものはほぼこの棹の材質で決まってきます。

- 花梨(かりん):初心者用の比較的安価なものに使われています。

東南アジアで産出されます。

- 紫檀(したん):最近はほとんど見かけなくなりましたが昔はよく使われていました。

花梨よりは高価ですが紅木よりはやや安価です。

家具などにも多く使われています。

- 紅木(こうき):中級からプロクラスまで幅広く使われる材料でインド・スリランカが原産です。

「トチ」という木目の入り具合で堅さが違ったり音が違ったりしますので、価格もそれに応じて違ってきます。

その他スネークウッドや白檀などの三味線もあります。

写真は、紅木三味線(私物)です。

こちらはスネークウッド三味線(私物)です。

いずれにしても高価な買い物ですので、じっくりと考えて購入するようにしましょう。

各部の名称

津軽三味線の各部分の名称です。

厳密に言うともっと細かく名称がありますが、主要な部分のみ説明します。

- A.一の糸巻き

- B.二の糸巻き

- C.三の糸巻き:津軽三味線以外の三味線は、Cに二の糸、Bに三の糸を掛けますが、津軽三味線の場合はBとCを逆に掛ける流派が多いです。

その理由については後日に。

- D.乳袋(ちぶくろ):女性の乳の膨らみに似ていることからこの名が付けられました。

乳袋から上部を総じて「天神」と呼びます。

- E.海老尾(えびお):月形(つきがた)とも呼ばれる天神の先端部です。

- F.天神キャップ:天神袋ともいいます。

天神の先端部を守るためのカバーですが、ステージで演奏するときは外します。

- G.糸倉(いとぐら):糸巻きで糸を巻く空間の名称です。

- H.吾妻サワリ:棹の後ろに付いているネジでサワリを調整します。

- I.上棹:棹は3分割できるものが主流です。

天神側より「上棹」「中棹」「下棹」と呼びます。

- J.中棹:三分割の真ん中の部分です。

- K.継手:棹を分割するところの継ぎ手です。

- L.上場(うわば):棹の糸が乗る面を上場と呼びます。

- M.音緒(ねお):三味線と糸をつなぎ音にも影響する重要な部位で、正絹製です

- N.皮:津軽三味線では主に犬皮が使われています。

- O.撥皮:本体の皮を保護するものです。

ギターのピックガードのようなものです。

- P.駒:ギターで言うところのブリッジに当たります。

- Q.胴掛け:本来は皮を保護するためのものですが、唯一お洒落ができる部分です。

- R.胴張りゴム:三味線がずれ落ちないように安定させるためのゴムです。

- S.下棹:三分割の胴寄りの部分です。

- T.音緒駒:糸の振動を三味線に伝えるのに有効なグッズです。

特に必要がなければ使わなくてもかまいません。

- U.駒ストッパー:これは私が勝手に付けている物です。

演奏中駒が動かないようにするためのストッパーです。

セロテープでとめている人もいらっしゃいます。

これも特に必要がなければ付けなくてもかまいません。

付属品について

三味線本体の話はしましたが、三味線を弾くにあたって必要な付属品が結構必要です。

三味線屋さんでは必要最小限の付属品しか付けてくれなかったり、逆に不要な物を買わせられたりとかいう話をよく聞きますので、参考までに必要な付属品を紹介します。

付属品は通販やオークションで買い求めても問題ないと思います。

撥(ばち)

三味線を弾くのには当然必要な物です。

津軽三味線を弾くのに用いる一般的な撥は、プラスチック台(持ち手)で、先が鼈甲(べっこう)のものです。

津軽三味線は激しく糸を叩くので、民謡のようなプラスチック製のものだと強度が足りません。

そこで糸を弾く部分は強度にすぐれた鼈甲でできているものを使います。

高価なものになると、台(持ち手)が水牛製だったり、象牙(ぞうげ)製だったりします。

プラスチックのものと比べて汗などで滑りにくいという利点があります。

重さは軽い物で140グラムから思い物で180グラムぐらいのものが良く使われています。

撥は決して鼈甲の模様だけで選ばないで、自分で手にとって堅さや厚さ重さを確認して、できれば弾いてみてしっくりくる物を選んだ方が良いでしょう。

写真はプラ台撥と水牛台撥です。

駒(こま)

ギターで言うところのブリッジです。

津軽三味線で使うのは主に竹製で、糸が乗るところを象牙(ぞうげ)や鼈甲(べっこう)で作った物が一般的です。

高さがいろいろありますので、先生にたずねて一般的な高さの物を選ぶと良いでしょう。

流派によっても違いますし、独奏か唄づけかでも違ってきます。

これについてはそのうちに詳しく書きたいと思います。

駒のケースもいろいろ市販されていますので、こっそりおしゃれしてみましょう。

指スリ

糸を押さえる左手に付けて、棹と手が触れないようにして滑りやすくするための物です。

民謡などでは小さい物を使いますが、津軽三味線の場合はやや広めの物を使います。

ご自分で編んで使ってる方もいらっしゃいます。

いろんなサイズ、色の物が市販されていますので、お好みの物を複数持っていると良いでしょう。

意外と紛失したり行方不明になったりしますので……。

指スリ 津軽三味線用と民謡用

音緒(ねお)

糸を留める部品で、正絹(しょうけん)の紐を組んで作ってあります。

民謡用、津軽三味線用とありますが、私は民謡用の音緒を使っています。

何年もずっと使い続けている方がいらっしゃいますが、糸を掛ける部分がやわらかくなったり糸がほぐれてきたりしたら取り換えましょう。

音緒も消耗品です。

最近では「ハード音緒」と称して、樹脂製の物も市販されています。

私も使用してみましたが、確かに音の輪郭がはっきり出て良いのですが、糸の結び方というか処理の仕方が多少面倒かなと思いました。

試しに使ってみるのも良いと思います。

糸

三味線を購入すると当然糸は付属してくると思いますが、糸には太さでいくつも種類があります。

糸の太さは流派によって違いますので、まずはその教室指定の太さの糸を買い求めてください。

上達してくると、自分のスタイルで太さを変えたりするのも良いと思います。

津軽三味線の標準的な糸の太さ(流派や教室によって違う)です。

- 一の糸 28、30、32

- 二の糸 14、15、16

- 三の糸 14、15、16(三の糸はナイロンが一般的です)

ちなみに私は、一の糸30、二の糸15、三の糸15で使ってます。

二の糸は、テトロンのものもありますが、できれば絹糸を使いましょう。

音やタッチが絹糸と違う上に、撥先が減りやすいとか上場(棹の糸が張ってある面)も減りやすいとか言われています。

胴掛け(どうかけ)

これも、三味線を購入すると付属してくると思います。

民謡や長唄の場合は、右手の肘の先の方を固定して演奏するので、滑らない(もしくは滑り止めの付いている)胴掛けを使いますが、津軽三味線の場合は逆に滑らないといけないので(理由は次回に書きます)ツルツルの滑りやすい胴掛けを使います。

いろんな種類の物、1点物の物などいろんな胴掛けが市販されていますので、自分の好みの胴掛けを付けると良いと思います。

天神キャップ(天神袋ともいう)と同じデザインでセットになっている物も多いです。

津軽三味線で唯一自分で好きにおしゃれできる部分ですから、楽しみましょう。

胴掛け・天神キャップ

調子笛・チューナー

三味線の調弦をするのに、以前は調子笛を使うことがごく一般的でした。

10年ほど前からはチューナーを使って調弦する人が徐々に増えてきて、最近ではギター用のクリップチューナーが主流になってきています。

音感の良い人なら調子笛でも問題ありませんが、目視で確認できるチューナーに勝る物はないと思います。

ただ、かたくなにチューナーを使いたがらない先生も多くいらっしゃいますので、教室の方針に従って購入してください。

調子笛

チューナー

クリップチューナー

ワイヤレスチューナー

ワイヤレスチューナー

撥皮(ばちかわ)

三味線を購入すると既に皮に貼り付けてあると思います。

撥がいつも同じところに当たるとその部分がささくれたり薄くなったりするので、その保護のために張ります。

シールになっているものが使いやすいです。

皺が寄ったり破れたりすると張り替えた方が良いでしょう。

この撥皮を張ると音が劣化すると言って、音にこだわって張らない人もいらっしゃいます。

撥皮シール

桐胴板・和紙袋

三味線の皮は湿度の変化に大変敏感です。

津軽三味線の皮は張ってある張力が高いので、梅雨〜夏の湿度の変化が激しい季節は耐えきれずに皮が破けることが良くあります。

湿度をなるべく一定に保つために桐の板で蓋をして、さらに和紙の袋に入れて収納します。

桐胴板はプロの奏者にサインをしてもらうための色紙代わりにもなりますよ。

桐胴板

和紙袋

胴張りゴム

これも三味線を購入すると付属してくるか、既に胴に張ってあると思います。

三味線が太ももの上に安定して滑らないでいるようにこのゴムを使います。

イボイボが付いている物と、付いていないタイプの物が市販されています。

胴張りゴム

長袋(ながぶくろ)、胴袋(どうぶくろ)

三味線を収納する布製の袋です。

これもおしゃれができる部分ですので、お気に入りの長袋を選ぶと良いでしょう。

胴の部分だけの胴袋というものもあります。

面倒だと言って長袋には入れないで、そのまま三味線ケースに入れて保管している人をよく見かけますが、楽器にも愛情を持って長袋・胴袋に入れて収納することを心がけましょう。

長袋

つや布巾

これも三味線を購入すると付属してくると思いますが、お好きな色の物を用意すると良いでしょう。

三味線を素手でつかんだりしないようにこの布巾で持ったりします。

ただ、芸の世界では雑巾と同じ扱いなので、ステージでは使わないか、もしくはお客様に見えないように体の後ろに隠すのが良いだろうという話もあります。

つや布巾

三味線ケース

持ち運びには必需品です。

三味線をそのまま入れられる長いケースで、最近では軽量のケースが主流です。

肩に背負うことができるケースもあります。

長距離の移動や飛行機での移動の時は三味線を分解して収納する「三折れケース」というものもあります。

三味線ケース

背負うこともできます。

三味線スタンド

三味線スタンド

特に必要ありませんが、持っていると便利です。

狭いステージなどではスタンドがないと置き場所がなくて大変です。

このタイプの物は折りたたむと三味線ケースに入るので特に便利です。

三味線スタンド

音緒駒(ねおごま)

これも特に必要ありませんが、ここ数年前からはやってきた商品です。

数社から、いろんな材質の物が市販されています。

糸の振動をしっかりと三味線本体に伝えて音を響かせるのに大変有効なグッズです。

私も半信半疑で使ってみましたが、はっきり違いがわかるので、今では自宅にあるすべての三味線で愛用しています。

忍び駒(しのびごま)

これも普段は必要のない物ですが、音を弱めたり消したりする特殊な駒です。

何種類かの物が市販されています。

アパート住まいや、市街地にお住まいで、夜には音を出したくないという人におすすめです。

私は各地の全国大会に出場する時に、宿泊したホテルで練習するのに重宝していました。

さて次回は、楽器の構え方からいよいよ演奏方法に突入します。