三味線の調弦(チューニング)方法とコツ

三味線の調弦(チューニング)のやり方

調弦のコツ1

三味線をケースに片づける時はだいたい糸をゆるめてしまってあると思います。

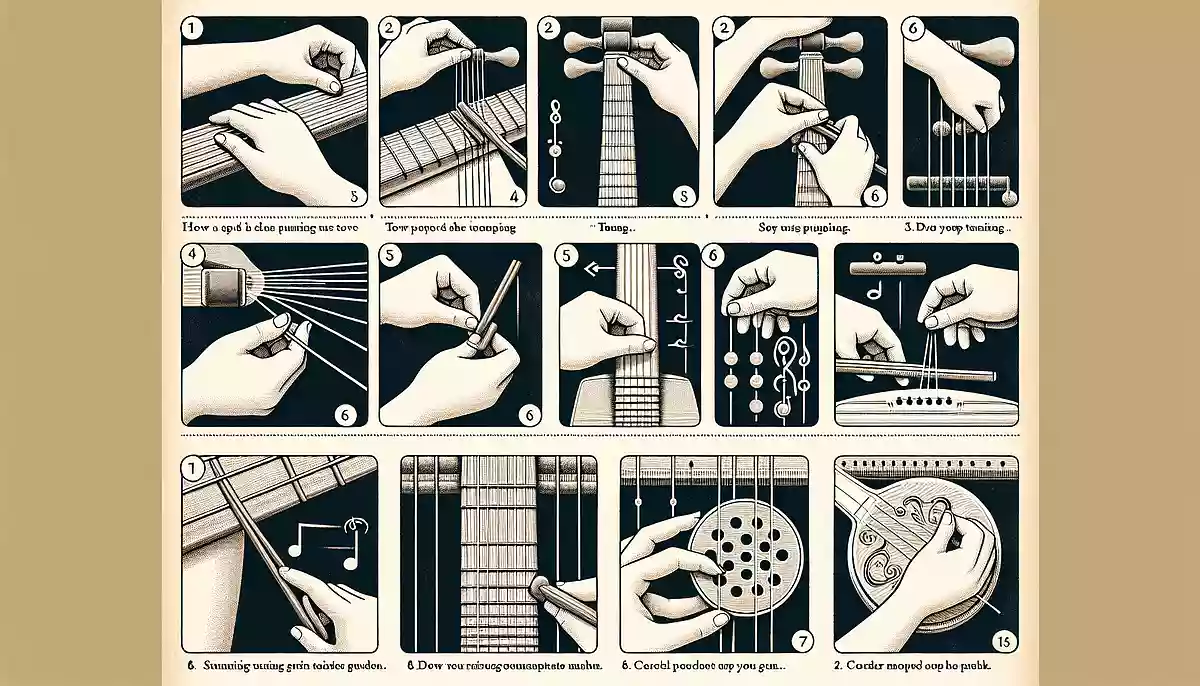

これを所定の高さの音程まで上げて安定させるのですが、この時に糸をしごいて音程が下がらないようにしなくてはいけません。

津軽三味線の場合は、しっかりと力を入れて2〜3回糸をしごいて、それ以上音程が下がらなくなって安定するまでこれを繰り返します。

細棹(ほそざお)三味線の場合は、力任せではなくて、やさしくしごきます。

同様に2〜3回糸をしごいて、音程が安定するまでこれを繰り返します。

しごき方が足らないと、演奏中に音が下がってきます。

ただし、やりすぎると今度は弾いているうちに音程が上がっていきますので、ちょうど良い力加減「塩梅(あんばい)」というものを習得しなくてはなりません。

あと素手で至極と手指の油脂分や水分で音が悪くなったりしますので、なるべくなら布巾を介してしごいてください。

写真はわかりやすいようにあえて素手でしごいています。

この「塩梅(あんばい)」というのがなかなか微妙で、太棹(ふとざお)か細棹かでも違いますし、糸の太さでも違います。

また、合わせる音の高さでも違います。

とりあえずはポピュラーな調子、太棹では2尺(4本)とか1尺9寸(5本)、細棹では1尺7寸(7本)あたりの高さでの糸のしごき加減の「塩梅(あんばい)」を習得してください。

日本では、明治時代に1尺=10/33メートル = 約303.030 mm(曲尺(かねじゃく)の場合)と定義された。

尺貫法における長さの単位であり、日本では約 30.303 mmである。

この時に、どのように糸をしごくかも問題です。

ほとんどの人は上駒と駒の間の糸をしごいていると思いますが、実は、上駒と糸巻きの間、駒と音緒の間の糸の伸びも無視できないのです。

何回か糸をしごくうちの1回は上駒あたりから胴の方向へ、そして、駒のあたりから棹の方向へ引っ張るようにしごいてやると効果的です。

調弦のコツ2

ステージなどで短時間で本調子から二上り、二上りから本調子に変える場合、糸巻きだけで調整して済ませる人がなんと多いことか。

いい加減な調弦では、曲の始めでは音が合っていても、だんだん音程が狂ってくるのは当然のことです。

こうなるともう三味線奏者失格です。

ではどうするか。

二上りから本調子にする場合、糸巻きだけで音を下げると糸は元へ戻ろうとするので、二の糸はじわじわと音が上がっていきます。

まず二の糸を所定の音程よりも2〜3度低い音まで下げて2〜3秒おいてから、おもむろにしごきながら音を上げます。

これを1〜2回繰り返して音程を安定させます。

こうすれば演奏中に音が下がることはありません。

本調子から二上りにする場合、これも同様に糸巻きだけで音を上げると、二の糸はじわじわと音が下がっていきます。

この場合は、単に1〜2回糸をしごいて音程を上げてやることで安定します。

ほんの一工夫で、演奏中に音程が変化してあわてて糸巻きを調整するという失態を防ぐことができます。

三下りの場合も二の糸と同様に三の糸も調整してやれば、万全です。

調弦のコツ3

調子を変える場合も、上記の方法を踏襲すればまったく怖いことありません。

- 調子を下げる場合は、3本の糸を所定の音程よりも2〜3度低い音まで一気に下げてから、しごきながら音を上げる

- 調子を上げるときは、糸を2〜3度しごきながら音を上げる

と、このように調整することを普段から心がけていれば、怖いことありません。

ステージの曲構成で、高い調子から低い調子へ一気に調子を変えなければならないことがあります。

津軽民謡などでは、1尺7寸(7本)から一気に2尺5寸(12本)とか2尺6寸(11本)まで下げるというようなこともしばしばあります。

その場合はあらかじめ高音用の三味線と、低音用の三味線を用意しておけば、あまり苦労することもないのですが、そうでない場合は大変です。

その場合は曲の間をしばらくMCでつないでもらって、大慌てで調子を変えることになります。

この場合は、3本の糸を一気にべろんべろんになるまで緩めます。

そして一息ついてから少しずつしごきながら音を上げていきます。

途中で1曲入るのなら、その間に糸を緩めておくと良いでしょう。

プロのステージを見ていると、いとも簡単にこの作業をこなします。

自分でMCをやりながら、この作業を一瞬でやってしまう人もいます。

糸をしごく「塩梅(あんばい)」もわかってくると、1〜2回できちんと音が安定するようです。

調弦のコツ4

サワリについても一言。

三味線の三本の糸を合わせるには「サワリ」を頼りにすれば簡単に合わせることができるのは前述しました。

しかし、その「サワリ」をどのようにして調整していますか。

大体は「できるだけサワリが長く響くようにサワリのネジを回す」ぐらいしか教えてもらっていないと思います。

「吾妻(あずま)サワリ」を一発できれいに調整するには「一の糸の音が消える寸前に素早く調整する」のが最良です。

また、大体調整できたと思ったら、次に三の糸を慣らして「吾妻サワリ」を微調整するのも良い方法です。

一の糸の調子を変えると必ずサワリの付き方も変化しますので、その都度必ず「サワリ」の調整をするように心がけましょう。

また、一の糸をずっと張りっぱなしにしておくと、サワリの頭が接する箇所の糸が粗造になって「サワリ」が付きにくくなることがあります。

定期的に少しずつ糸をずらしてサワリが接する部分が常に新しくなるように心がけることも大切です。

しっかり「サワリ」の付いていない三味線なんて、味の付いていない料理のようなものです。

これもちょっと余談でした。

最後に

人間の耳というのは本当にいい加減なもので、これでばっちりと思ってチューナーで確認すると微妙にずれているものです。

また基本になるはずの調子笛もアナログなものゆえ、チューナーで確認してみると微妙にピッチが違っていたりします。

一度チェックしてあまりにもずれている笛は買い換えた方が良いと思います。

三味線の調弦は、とりあえずは自分の耳で一気に合わせて、最終チェックにはできることならチューナーを使っていただきたいものです。

尺八をチューナー代わりにして、やたらと「ロ」の音を出させる人もいますが、尺八や笛のピッチは前述したように気温でかなり変化します。

練習なら良いのですが、本番ステージの場合は最終チェックぐらいに考えていただきたいものです。

それでなくても尺八・笛奏者はステージでA=442Hzピッタリの音が出せるように涙ぐましい努力をしているのですから。

複数の三味線がぴったり調弦されていると、こんなに気持ちの良いことはありません。

多少三味線の技量が劣っていても、調弦が良いと上手に聞こえるものです。

逆に三味線がいくら絶倫テクニックであっても、調弦が合ってないとただただ耳障りに聞こえることもあります。

今回、自戒の念をこめてこの考察を書きました。

直接このレポートを渡されても気分を害されるだけの方もおられると思いますので、ぜひそのような方にはかみ砕いてお話ししていただければ幸いです。