【日本の伝統音楽】雅楽・神楽の名曲。おすすめの日本の伝統音楽

古より伝わる日本の伝統音楽の美しさに、あなたはどれだけ触れたことがありますか?

雅楽や神楽には、現代の音楽では味わえない荘厳な雰囲気と深い精神性が宿っています。

千年以上の時を超えて受け継がれてきた日本の伝統音楽には、私たちの心に響く普遍的な魅力があるのです。

この記事では、日本の古典音楽の中から、心を洗われるような美しい調べの数々をご紹介します。

現代では耳慣れない音色かもしれませんが、きっとあなたの心に深く染み入るはずです。

【日本の伝統音楽】雅楽・神楽の名曲。おすすめの日本の伝統音楽(1〜10)

舞楽「五常楽壱具」

中国唐代に由来し、「仁」「義」「礼」「智」「信」の五常と五音を結びつけた思想性を持つ格調高い作品です。

序、詠、破、急という組曲形式で構成され、徐々に緊張感を増していく展開が魅力ですね。

平安時代には貞保親王が100返も繰り返し演奏したところ、唐の琵琶名手の霊が現れたという伝説も残されています。

さまざまな団体による音源にも収録されており、1961年の録音事業は芸術祭文部大臣賞を受賞しました。

荘厳な響きと深い精神性に触れたい方、日本の古典芸能の奥深さを体験したい方にオススメの名曲です。

越天楽文帝

「越天楽(えてんらく)」は教科書にも掲載される日本を代表とする雅楽で、雅楽といえばこの「越天楽」をまず思い浮かべる人が多いのではでしょうか。

「越殿楽」とも記述され、唐楽、平調、小曲、早四拍子、拍子十二、新楽で舞は存在していましたが今はありません。

また唐の大臣が宮廷に昇殿や降殿する際に演奏された曲とも伝えられています。

日本の作曲家近衛秀麿らによる箏曲と管弦楽の編曲版『越天楽変奏曲』もあり、アメリカやヨーロッパでも演奏されており、雅楽の中で最も有名な曲で、1度は耳にしたことがあると思います。

広島県「広島神楽 早変わり」

広島県の神楽では、演目の最大の見どころとして衣装や面の変化が一瞬で行われる技法が取り入れられています。

優雅に舞う姫が一瞬で恐ろしい鬼へと変ぼうする様子は、観客の目をくぎ付けにします。

広島県内では約300もの団体が活動しており、島根県石見地方の神楽をもとに演劇性やエンターテインメント性を高めた独自の発展を遂げてきました。

太鼓や笛、鉦による囃子が緊張感を高め、物語が進むにつれてテンポが速くなり、変化の瞬間には音の切り替えや間の取り方が絶妙にいかされます。

神事の荘厳さと舞台芸術の華やかさが融合した神楽は、伝統芸能の奥深さに触れたい方にオススメです。

雅楽『越天楽』近衛秀麿

オーケストラと雅楽を紡ぐ曲として欠かせない1曲として知られるのが日本のオーケストラ界のパイオニア的存在である近衛秀麿さんによる管弦楽版「越天楽」です。

西洋と東洋の違いはあるものの、どちらも弦楽器、管楽器、打楽器で構成されており、楽器の基本的構成が同じならば西洋楽器を使用した管弦楽に編曲にするといのもありではないか、というのを実践したのがこの管弦楽版「越天楽」です。

いざ、聴いてみると西洋のオーケストラが違和感なく越天楽を奏でているのが分かります。

オーケストラを通した雅楽の入門的存在の楽曲となっています。

バレエ音楽《舞楽》黛敏郎

日本の伝統とオーケストラを紡ぐ代表作品として欠かせない楽曲が黛敏郎さんの手によって生み出されています。

その曲は『バレエ音楽《舞楽》』で、ニューヨーク・シティ・バレエ団の芸術監督ジョージ・バランシンの委嘱により作曲され、1963年3月30日、ニューヨーク・シティ・センターで初演されて世界的にも知られている名曲です。

雅楽の舞をもとにしている管弦楽作品で人数を活かしたストリングスによる多重演奏で雅楽の雰囲気を見事に作り出し、日本と西洋を融合させたオーケストラ作品として高い評価を得ています。

ファゴットと打楽器のリズムによって開始されて「第I部 レント」「第II部 モデラート」の2部構成となっていて。

オーケストラで聴く雅楽としてぜひ聞いてみてください。

太神楽曲芸『傘の曲』

和傘を回しながらその上で茶碗やまりを巧みに操る太神楽の代表的な曲芸演目。

傘が末広がりの形を描くことから縁起物として祝いの席で重宝され、太神楽十三番と呼ばれる演目群の一つに数えられています。

おめでたい口上とともに、回転する傘の上で器物をバランスよく回す技は、見る者を魅了する高度な芸ですよね。

神社奉納や寄席興行など、さまざまな場で披露されてきた伝統芸能として現代まで受け継がれ、学校公演や文化施設での公演でも親しまれています。

縁起の良いものを見たいときや、日本の伝統的な曲芸に触れたい方にオススメです。

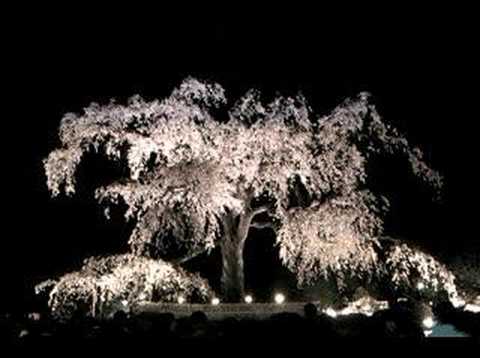

島根県「石見神楽」

島根県西部の石見地方に受け継がれる荘厳な舞台芸能。

安土桃山時代以前に起源を持ち、当初は神職によって神事として奉納されていましたが、江戸時代後期から明治期にかけて地域住民が演じる形へと変化していきました。

なかでも『大蛇』は炎を吹く演出や複数の大蛇の胴体が躍動する迫力ある舞台構成で知られています。

太鼓、笛、鉦といった囃子に加え、口上と舞が一体となった総合芸能として、神話の世界を目の前に再現してくれます。

ちなみに『大蛇』は1970年の日本万国博覧会で披露されたことで全国的な注目を集め、2025年の大阪・関西万博でも演目として採用されてました。