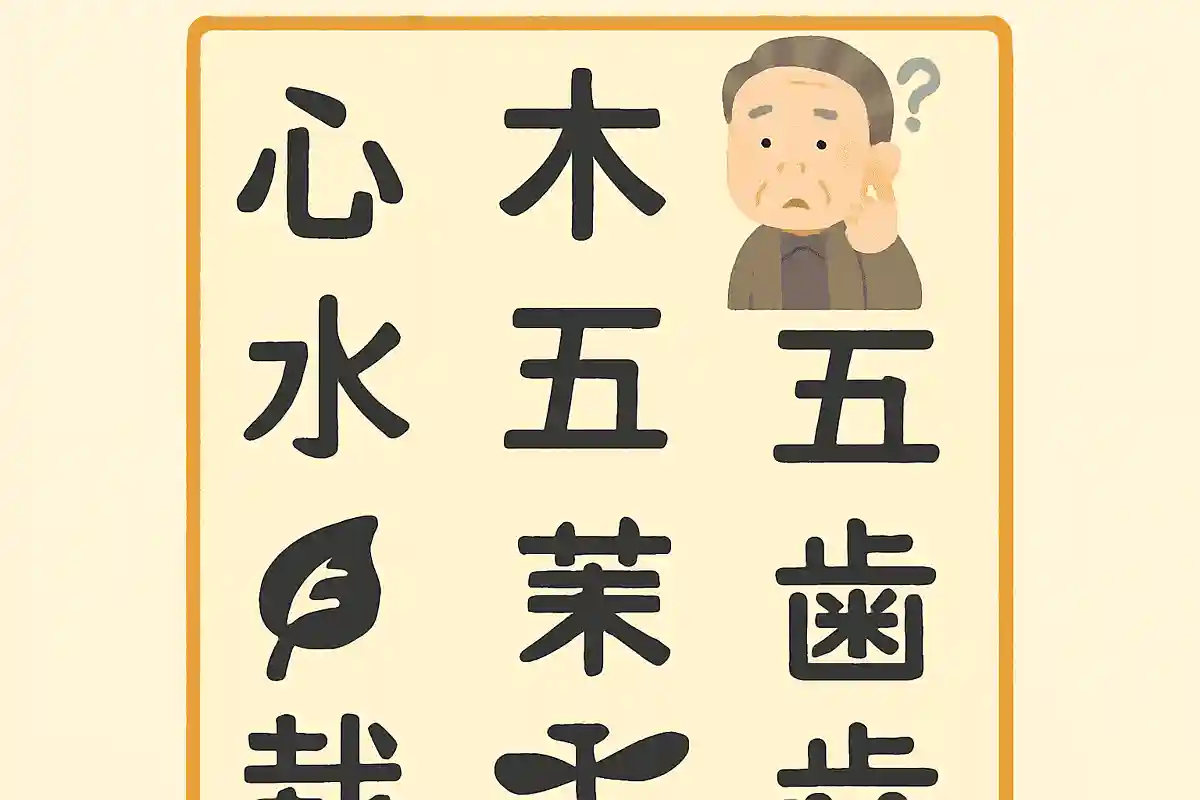

古来から親しまれてきた漢字には、見慣れているのに意外と読めないものや書けないものがたくさんありますよね。

「燐寸(マッチ)」「案山子(かかし)」「束子(たわし)」など、日常生活でよく目にするものでも、漢字で書かれると戸惑ってしまうことも。

なつかしい漢字や言葉を集めた読み方クイズで、高齢者の方と一緒に脳を活性化させながら、楽しく会話を広げてみませんか?

意外な読み方に驚きの声が上がること間違いなしです。

読み方がバッチリになったら、書いて練習してみるのもいいですね!

- 【高齢者向け】身近なものの難読漢字。驚きと発見に出会えるクイズに挑戦

- 【高齢者向け】面白くて盛り上がる!難読漢字クイズ

- 【高齢者向け】何問読めるでしょう?食べ物の難読漢字を一挙にご紹介

- 【高齢者向け】難しいけど盛り上がる!漢字クイズ

- 【高齢者向け】画数の多い漢字クイズ

- 【高齢者向け】読めそうで読めない!魚漢字クイズ

- 【高齢者向け】似ている漢字クイズで認知症を予防しよう!間違えやすい漢字を選択形式でご紹介

- 【高齢者向け】秋の花の漢字クイズで盛り上がろう!読めそうで読めない漢字まとめ

- 【高齢者向け】認知症予防にぴったり!漢字バラバラクイズ

- 【高齢者向け】冬の花の漢字クイズで盛り上がろう!難読問題をご紹介

- 【高齢者向け】漢字分解クイズ。バラバラの文字を組み立てる

- 【高齢者向け】花の漢字クイズ。簡単な問題から難問まで一挙にご紹介

- 【高齢者向き】難関国名漢字クイズ

【高齢者向け】あなたはいくつ読める?読めそうで読めない身近なものの漢字クイズ(1〜10)

心太

こたえを見る

ところてん

心太(ところてん)は、テングサという海藻を煮て溶かし、冷やし固めて突き出して細長い麺状にした食べ物です。江戸時代から夏の涼菓として親しまれてきました。読み方の由来ですが、「心太」と書いて「ところてん」と読むのは当て字です。元々は中国語の「心太」という言葉が元で、日本に渡って独特の読みがついたといわれています。普段はカタカナやひらがなで表記されるため、漢字表記はかなり難読です。

五月雨

こたえを見る

さみだれ

「五月雨」とは、「さみだれ」と読みます。旧暦の5月ごろは現代の6月にあたり、梅雨の時期と重なります。「五月」ですが、現代の5月とは異なる時期なので注意が必要です。古くから日本人の生活や文学に登場し、長くしとしと降り続く雨を指しています。この漢字は読めそうで意外と読み間違いやすいので、しっかり覚えておきましょう。

欠伸

こたえを見る

あくび

「欠伸」とは「欠く(けつ)」と「伸(しん)」という漢字からできており、日常的に眠いときや退屈なときに不随意に口を開けてする動作、つまり「あくび」を意味します。漢字だけを見ると読み方が分かりにくいですが、これは当て字で、もともと「欠けるように口を開けて伸びる」という動作から連想されて作られた表現です。高齢者の方でも意外と読めないことが多い難読漢字の一つですので、ぜひ覚えておきましょう。

饂飩

こたえを見る

うどん

「饂飩(うどん)」は、日本の伝統的な麺料理を指します。この漢字は見慣れないため、読める方は少ないかもしれませんが、「饂」は「う」、そして「飩」は「どん」と読みます。元々は中国由来の言葉ですが、日本に渡って独自に発展し、現在の「うどん」の形になりました。老若男女問わず楽しまれている「うどん」、ぜひ漢字も覚えてみてください。

小火

こたえを見る

ぼや

「小火」とは、規模の小さい火事や出火を意味し、一般的には「ぼや」と読みます。大きな火災になる前の、すぐに鎮火できる程度の火事を指します。この言葉は特に新聞やニュースなどで使われることが多いですが、最近では日常会話で使われる機会が減り、正しい読み方を知らない人も増えています。「小火(ぼや)」という表現は、高齢者の方々には比較的なじみ深いですが、若い人が読もうとすると「しょうか」と誤読してしまうこともよくあります。

束子

こたえを見る

たわし

束子(たわし)は、食器や野菜を洗うために使われる、繊維を束ねて作った掃除用具です。「束」は「たばねる」の意味を持ち、「子」は道具を表す接尾語です。特に年配の方は「たわし」としてお馴染みですが、漢字で「束子」と書くことを知っている人は意外と少なく、高齢者の方向けの漢字クイズによく使われます。普段の生活ではひらがな表記が多いため、漢字だと難易度が高くなります。

案山子

こたえを見る

かかし

「案山子」は「かかし」と読みます。田畑に立てて作物を守るため、鳥などを追い払う目的で作られてきました。人形のように衣服を着せたり、顔を描いていることもあります。普段の生活でこの漢字にふれる機会は少ないため、読めそうで読めない漢字の一つとして知られています。「案」という字が使われていることで難しく感じる人も多いですが、正解は「かかし」です。