【吹奏楽部のための】コントラバス・パートの魅力と取り組んでおきたい基礎練習

「コントラバスは楽しい!

低い音でみんなを支えているのが大好きだ!」

吹奏楽部のコントラバスパートを教えているといろいろな声を聞くことが多くあります。

定期演奏会やコンクールに向けて一生懸命練習に打ち込んだことは、今後の大きな財産となり宝物になると思います。

コンクールは結果も大切ですが、それまでの過程があってこそ大きく成長します。

何か一つのイベントが終わってひと段落。

世代交代をして学年が上がる前に、これからの時期に何をすれば良いか、吹奏楽部でコントラバスを弾く上でどのように練習に取り組めば良いかをまとめてみました。

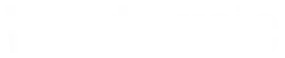

コントラバスとは?

まず以下の演奏をお聴きください。

レインゴルト・グリエール(1875年1月11日 – 1956年6月23日)はロシア帝国末期からソ連建国期に活躍した作曲家です。

グリエールが手掛けた、バレエ音楽「青銅の騎士」(原曲はオーケストラ)は吹奏楽コンクールなどでも多くの団体によって演奏されています。

コントラバスはオーケストラだけではなく、ジャズやポップスなどジャンルを問わずさまざまな音楽シーンで活躍している楽器です。

その中でも、オーケストラに続きメジャーなのが吹奏楽の中に登場するコントラバスです。

吹奏楽の世界、特に中学高校の吹奏楽部では唯一の弦楽器としてチューバ、バリトンサックス、バスクラリネットなどと一緒に低音域を担当し、バンド全体を支える縁の下の力持ちとなります。

コントラバスは、ダブルベース、ストリングベースなどとも呼ばれ、中でも「弦バス」という呼び方は吹奏楽世界特有の呼び方です。

世界的にも非常にハイレベルな日本の吹奏楽ですが、吹奏楽部におけるコントラバスに関しては、周りに教えてくれる人がいなくてなかなか指導してもらえる機会がない……などという唯一の弦楽器ならではの悩みもありまだまだ発展途上にあります。

ここでは、そんな「吹奏楽部におけるコントラバス」にスポットを当て、吹奏楽部でコントラバスを弾くために知っておきたいことを紹介します。

これまで多くの講習会に講師として招かれ生徒を指導してきた中で「先輩がいなかったので誰にも教わったことがない」「色々試行錯誤してきたけど何が正しいのかわからない」という声や、専門外である弦楽器の指導に悩む先生の声を多く聞いてきました。

指導する先生も悩み、楽器を演奏する生徒たちも悩んでいるのならば専門的に勉強してきたコントラバス奏者が何か手助けをできないかとずっと考えてきました。

「自分は下手だから……」という声を聞きますが、決してそんなことはありません。

どうやって弾けばいいかを知らない、やり方がわからないから上手くいかないのであって、決して「下手」ではないのです。

少しアドバイスをすると弾けるようになったなんてことがよくあります。

その少しのアドバイスでできるようになったのは、自身ができる力を持っていたから。

「さっきよりできた」「ちょっと上手くいった」というこの小さな成功体験を大切に、練習を積み重ねていくことが上達への近道だと感じています。

基礎を見直そう!

https://pixabay.com/

基礎練習への取り組みはいかがですか?

毎日取り組んでいる人も、ちょっとおろそかにしてしまった人も、基礎合奏でしかやっていなかったという人も、新たなスタートラインに立ったつもりでボウイング、指の形など、基礎を見直し基礎力をアップさせていきましょう。

楽器の構え方

楽器の真横に立ち、左足を一歩後ろへ、右足を少し前に出します。

楽器と体が正面に向いているので、体は少し楽器の方へ向け楽器は少し自分の方へ傾けます。

両足を肩幅くらいに開き、楽器は腰骨の辺りで支えられるように動かして微調整をしてみましょう。

楽器が自分に寄りかかってきて腰骨あたりで支えるイメージです。

※背の低い人は、楽器を少し傾けて構えると楽に構えられます。

弓の持ち方

右手でOKのサインを作ります。

OKのサインを作った中にフロッシュを入れ、上の部分は鉛筆を持つように人差し指・親指で、下の部分を小指で支えます。

あとの2本はフロッシュに添えるだけ。

弓は力を入れてギュッと握らないようにしましょう。

コントラバスには多くの構え方、弓の持ち方があります。

ここで紹介しているのはあくまで一例ですので、教則本などに載っている写真を参考にしてみましょう。

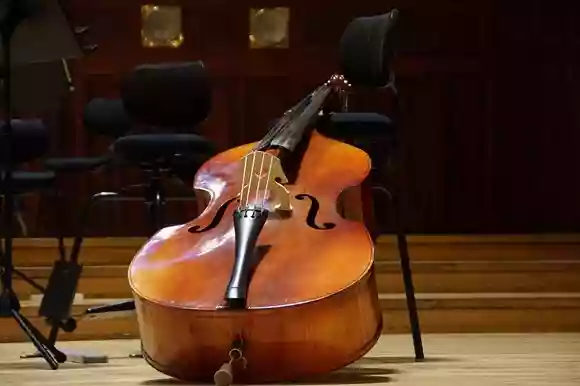

右手のボウイング練習

ボウイングは弦楽器を弾く上で、最も重要なテクニックです。

まずは開放弦を使って右手の練習をしてみましょう。

テンポ♩=60 各弦(開放弦)で4拍ずつ、指板の切れ目を目安に弓をセッティングして、弓の元から先へ(ダウン)、先まで行ったら元に(アップ)動かしていきます。

弓を力で弦に押し付けて「ガリガリガリ」という音ではなく「ボー」「ブーン」という豊かな響きがする音を出せるように取り組むと良いでしょう。

初心者の方へ

- 弓の持ち方は大丈夫ですか?

- 弓と弦は直角になっているかな?

- 弓先が下がっていませんか?

まずは音を出す前のセッティングで確認していきます。

よし!

大丈夫だ!

と思ったら音を出してみましょう。

弓元から弓先までのスピードは均一になるように注意しましょう。

途中で弓のスピードが変わると音程が変わってしまいます。

はじめは、チューナーの針をまっすぐの状態から動かさないように、ゲーム感覚で取り組むのも良いと思います。

弓の使い方=息の使い方

弓使いは息遣い、と言われるように他の楽器と合わせる時はしっかり呼吸を取るのを忘れないようにしましょう。

基礎練習のときから意識していくことが大切です。

音色と音量を決めるために大切な3つのこと

- 弓は弦のどこを弾くか(指板寄り〜駒寄り)

- 弓にどのくらいの圧力をかけるか

- 弓はどのくらいの量を使うか(弓のスピード)

各弦を全弓で弾いたら二分音符や四分音符でも弾いてみましょう!

自分の弾いている姿を自分で確認するのは難しいので、廊下の鏡や教室の窓に映る自分の弾いている姿を見ながら練習することもオススメです。

鏡に映る自分の弾き方を見て、自分自身にアドバイスをするイメージで、パートに仲間がいる時はお互いが向かい合ってボウイング練習をするとよいでしょう。

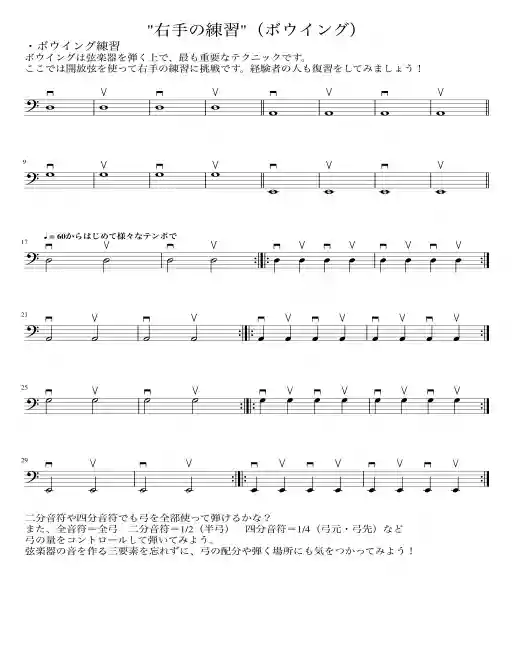

左手のはなし

コントラバスの太い弦を押さえる時に、左手の形を作ることはよい音程を作る上でとても大切です。

個人練習の時間、基礎合奏の時間、パート練習や合奏の時間など、どのような場面でも安定した左手の形を作れるように心がけていきましょう。

指番号の覚え方

コントラバスの指番号は

- 人差し指…1

- 中指…2

- 薬指…3

- 小指…4

となっていますが、薬指は小指の補助なので実際に使うのは「1、2、4」の指です。

(G線のオクターヴ上のGあたりからは3を使用します。

)

その指番号の覚え方ですが

- 1の指は1本で押さえる指

- 2の指は2本で押さえる指

- 4の指は4本で押さえる指

と、覚えてみてください。

1と2、2と4の幅がそれぞれ半音、1と4の幅は全音となります。

コントラバスはギターのようにフレットがないので、この各指の形、幅をキープしたまま音程を取ることで自分の左手がフレット代わりとなり、正しい音程を取ることができます。

はじめは左手の形をキープすることが難しく、押さえておくべき指が離れてしまったり、力が弱いために弦を押さえている指に他の指が寄ってしまったりすることがあります。

太い弦を押さえるのは大変ですが、ゆっくりと音階練習(スケール)をして、弦を押さえる感覚に慣れていきましょう。

弦を押さえていて、指や手首が痛いと感じたら無理をせず休ませましょう

1の指だけで押さえている場合や、ネックをギュッと握って押さえているような演奏法を見かけることもあります。

慣れないうちはネックを握っていた方が単音ごとの音程は取れるかもしれませんが、この奏法では速い動きができません。

跳躍する音程を取ることも難しくなります。

左手の形や指番号は無駄を減らし効率よく演奏をするために考えられたものですので、はじめは音程の幅を覚えるのも難しいですが、根気よく練習を続け徐々に慣れていきましょう。

全調スケール(音階)に挑戦しよう

基礎合奏で取り組んでいる調以外にも、全ての調のスケールにチャレンジしてみましょう。

コントラバスは音程が取りにくい楽器ですが、音程感覚を養うためにも日々の音階練習はとても大切です。

コントラバスにはギターのようなフレットがないので、「自分の耳と指の形・感覚」で音程をとっていきます。

指板のところにシールや鉛筆で書いてある印はあくまで「目安」です。

新入部員が入ってくる頃までに全調スケールをマスターして、4月からは一緒に1つずつ練習していくとよいでしょう。

練習テンポ目安 ♩=60~自由に

全弓、二分音符、四分音符、八分音符など創意工夫してみましょう!

まずは長調(dur)から、その後に短調(moll)を練習してみるとよいでしょう。

最後に

いかがでしたでしょうか。

「吹奏楽部でコントラバスを弾いているけど、なかなか教えてもらえる機会がない。

パートに自分しかいなくて何をすれば良いのかわからない」というみなさんに取り組んでいってほしい内容をまとめたものです。

この記事を読んでみてもっとうまくなりたい!

と思った人はぜひ、吹奏楽のコントラバスのために書かれた教則本を手にしてみてください。

最近は、レッスンDVDや教則本なども多く売られており、たくさんの情報を得ることができるようになってきました

吹奏楽でコントラバスは必要不可欠な楽器です。

でも唯一の弦楽器として教える人が身近にいないなどまだまだ厳しい条件下の元にあるのが事実です。

コンクールが終わってから、そして新入生が来る前に、あらためて自分自信を見つめ直し、弱点を克服していってください。

そして、コントラバスを弾く技術はもちろん、知識、練習方法をコントラバスパートの良き伝統として次の世代に伝えていってください。

いずれ新入部員もやってきます。

先輩として何を伝え、どう教えるか。

パートの良き伝統として伝えていくべきことは何なのか。

悩んだ時、道に迷った時に地図を開くようなイメージでまた読んでいただけたら嬉しいです。