【ジャズギター入門】コードトーンだけではない!メジャースケールの第2ポジションも大切

ジャズギター始めたての方の中には、アドリブソロが上達しない!

とお悩みの方も多いのではないでしょうか?

そんなあなたに向けて、ジャズのアドリブソロで使えるスケールを習得する方法を解説したいと思います!

コードトーンを練習してみたけどアドリブソロが上達しない!

ジャズでアドリブソロを弾きたいと思って調べてみると、「コード進行に沿ってきちんとコード感を出すためにコードトーンをしっかり覚えよう」といった情報をよく見かけると思います。

中には「コードトーンだけでもこんなにかっこいいソロが弾ける!」といった話も目にすると思います。

「ジャズはコードトーンが重要」という考えが根強いため、よく目にするこういった情報によってコードトーンを練習してみたものの、やっぱりうまくソロが弾けないということが起きがちだと思います。

なぜ、コードトーンだけではうまくソロが弾けないかというと、コードトーンは7th音とルート音の間以外は3度の音程であるため、順番に弾いてもハーモニックな動きが多くなってしまい、メロディックな響きが得られにくいという要素があります。

また、1オクターブ内に4音しかないため、順番に弾くとすぐに音が上がりきってしまう(もしくは下がりきってしまう)ということが起きたり、何より使える音数が少ないので難易度が高いという問題があります。

ではどうすれば良いのかというと簡単な話で、スケールを弾けば良いわけです。

冷静に考えてみれば、普段耳にするジャズミュージックのほとんどはコードトーンだけでなく、スケールの音が含まれているわけですから。

何のスケールを使えば良いのか

そもそもスケールとはなんぞやという話はここでは解説しませんので各自で調べていただくとして、ジャズでアドリブソロを弾くには何のスケールを使えば良いのかという話をします。

ジャズスタンダード曲ではII-V-I進行(ツーファイブワン進行)というものが頻出し、これはメジャーKEYだと「IIm7-V7-IM7」、マイナーKEYだと「IIm7(♭5)-V7-Im7」という進行になります。

「IIm7」などが何なのかわからない方は、ダイアトニックコードについて調べてみてくださいね。

参考:【実例付き】〜リレイテッドⅡm7〜 コードが分かると作曲が出来る!

「ダイアトニック以外のコードを使ってみよう!」編 その3

メジャーKEYで使われる「IIm7-V7-IM7」

ここではメジャーKEYのII-V-I進行で使えるスケールについて解説します。

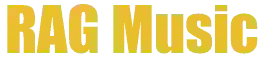

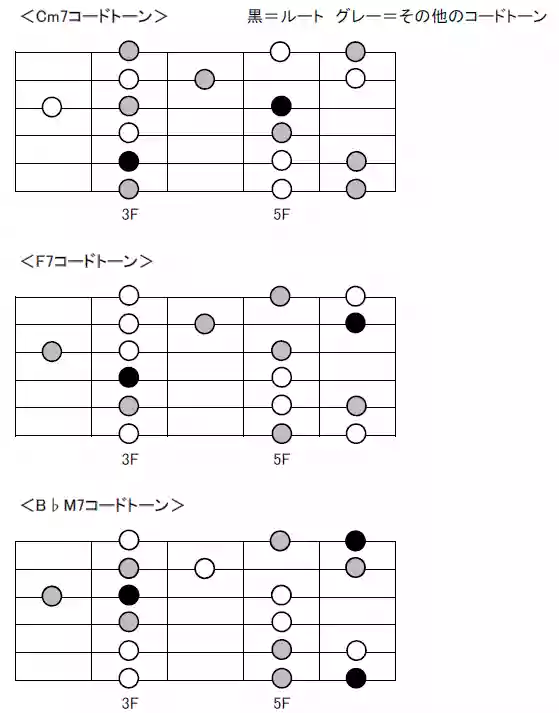

IIm7に対応するスケールは「ドリアンスケール」、V7に対応するスケールは「ミクソリディアンスケール」、IM7に対応するスケールは「アイオニアンスケール(=メジャースケール)」となっており、ジャズスタンダード曲「枯葉」のKEY=B♭に合わせると下記のようになります。

上記を見ていただくと、●の位置が違うだけで、音の並びはすべて同じだということがわかると思います。

つまり、II-V-I進行は1種類の音の並びを覚えれば対応するスケールが弾けるということです。

なぜ音の並びが同じなのに、スケールの呼び方が変わるのかというと、詳しくは「チャーチモード」について調べていただければと思いますが、簡単に言えばメジャースケールとマイナースケールの関係と同じようなものです。

【アドバンス】チャーチモードスケールは覚えなくていいのか?

つまり、メジャーKEYではメロディなどでメジャースケールの基音が一番重要になり、マイナーKEYではマイナースケールの基音が一番重要になるというのはわかると思いますが、それぞれのチャーチモードにも特有のコード進行やメロディが存在し、その中ではドリアンスケールやらミクソリディアンスケールやらを意識した音使いが必要とされるということです。

実はこれはジャズスタンダードではあまり重要ではなく、一部の曲(So whatなど)を除けば明確なチャーチモードの進行はほぼ出てきません。

つまり、ドリアンスケールやミクソリディアンスケールといった呼称は、別にチャーチモードから来ているわけではなく、単にどこの音をスケールの開始音にしているかという便宜的なものに過ぎないということです。

では、ジャズを弾く上でこれらの(便宜的な)チャーチモードスケールを覚える必要がないのかというとそうではなく、1種類の音の並びであるこれらのスケールを別々なスケールであると覚えていることで、それぞれのコード上で瞬時にスケールを使い分けられるようになります。

例えば、ジャズスタンダード曲「酒とバラ日々」の中では、Gm7が2小節続いたあと、B♭m7が2小節続くという部分がありますが、この部分は転調をしているので両コードともIIm7という扱いになり、スケールはGドリアンスケールとB♭ドリアンスケールが対応します。

この時、ドリアンスケールを、アイオニアンスケールの2番目の音から弾き始める、というように覚えていると、Gm7ではFアイオニアンスケールを思い出す必要があり、B♭m7ではA♭アイオニアンスケールを思い出す必要があるため、ロスが生じます。

また、それぞれのコードのルート音と使用するスケールの開始音は同じ音で思い出した方が当然弾きやすくなります。

このように、ジャズのアドリブソロを弾く上で、それぞれのコードに対応したスケールを覚えることは非常に重要になります。

メジャースケール第2ポジションを覚えよう

とはいえ、ジャズを始めたばかりなのにいきなりたくさんのスケールを覚えようとしても、結局挫折してしまうと思います。

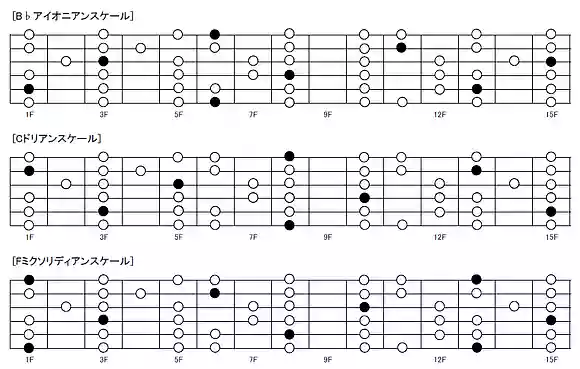

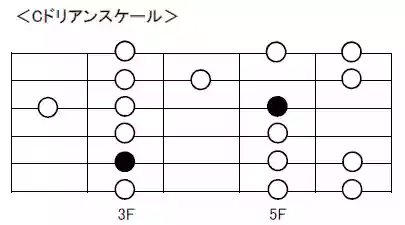

そこで、まずはメジャースケールの第2ポジションの形をしっかりと覚えるところから始めましょう。

このポジションは、この世で一番有名であろうマイナーペンタトニックのポジションと同じポジションです。

メジャースケールとアイオニアンスケールは同一のスケールなので、チャーチモード的に呼ぶとこれはアイオニアンスケールとなります。

スケールを覚えるのが苦手だという人でも、これは覚えてしまいましょう!

覚え方の手順としては、まずはこのスケール図を見ながら、下から順番に弾く・上から順番に弾くということを繰り返します。

その次は、任意の場所から上がり続ける、下がり続けるということを繰り返します。

この時、変に音を飛ばして弾いたりはせず、必ず順番に弾いてください。

これは後々のアドリブソロの練習の際にも関係してきます。

その次は、スケールを移調させて、たとえば1弦のルート音を8Fに移動(Cメジャースケール)させたり、11Fに移動(E♭メジャースケール)させるなどして、指板のどこに移動させてもこの形がはっきりと見えるように練習してください。

これを繰り返すことで、もとのKEYに戻ってきた時に、スケールの形がよりはっきりと見えるようになります。

また、ギターの指板を見ずに、頭の中で指板を思い浮かべて、スケールの形を思い出す練習をするのも非常に効果的です。

この練習が発展していくと、頭の中でアドリブソロの練習ができるようになります。

伴奏に合わせて練習してみよう

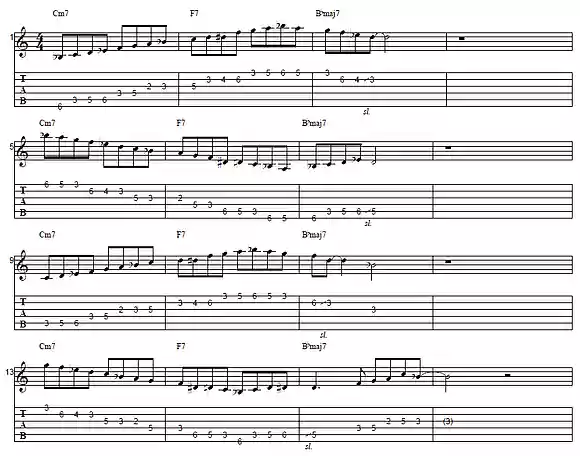

メジャースケールの第2ポジションをある程度覚えたら、スケール図を見ながらで良いので、「Cm7-F7-B♭M7」の伴奏に合わせて練習してみましょう。

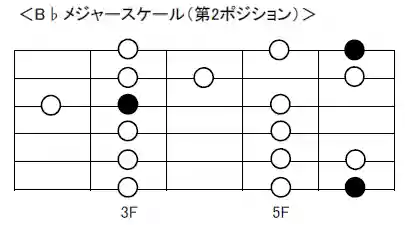

ここで重要になるのは、スケール音は順番に弾くこと、B♭M7に進行したらM3音・P5音・ルート音などを伸ばしてB♭M7のサウンドを出し、きちんとIM7に解決させることです。

逆に、Cm7-F7の部分については、この時点ではそれほどコード感を意識する必要はありません。

・伴奏BPM=120https://drive.google.com/open?id=1fk-b8vxGYcYqMYu7Ak82MBSQLW4G2vPv

・伴奏BPM=200https://drive.google.com/open?id=1eZ8Z_tupnkHnOyYXstX0A0m5Y3cVdXeh

・演奏例BPM=120https://drive.google.com/open?id=1Qs-tvb7Nwt4uJTsxssDl0sOkHCzeEaTv

・演奏例BPM=200https://drive.google.com/open?id=1Ov1vOiP9Hr_HxKVObKLcfegRMABfOD_d

実際に弾いてみると、少し物足りない感じはするものの、音が外れた感じはしないということがわかると思います。

この際に、誤ってアボイドノート(コードトーンと半音でぶつかる音)を伸ばしてしまわないように、Cm7-F7の部分ではあまり音を伸ばさずに動かし続けるのが無難な方法です。

またこの時、リズムがハネすぎてシャッフルビートになってしまわないように注意してください。

ここではシャッフルとスイングの違いについては解説しませんが、シャッフルになるくらいならイーブン(ハネない)で弾く方が良いです。

コード進行を意識してみよう

伴奏に合わせてスケールを動かすことに慣れてきたら、次は少しコード進行を意識してみましょう。

下記はCドリアンスケールの図ですが、Cm7-F7の部分では●のC音から弾き始めるなどしてドリアンスケールの基音を意識して、B♭M7に進行したら前述のB♭メジャースケールに頭を切り替えてください。

つまり、Cm7-F7-B♭M7の進行を簡略化して、Cm7→B♭M7的な解釈をしていることになります。

実際、メジャーKEYのII-V-I進行では、V7のドミナント感が薄いため、上記のようにIIm7→IM7と解釈することはまったく問題ありません。

コードトーンも使ってみよう

これまで、コードトーンはあまり重要ではないように書いてきましたが、もちろんコードトーンも重要です。

ただし練習の順番としては、スケールをしっかり覚えてから、フレーズの幅を広げるためにコードトーンをきちんと覚えるようにした方が、そもそも何を弾けばいいのかわからないという状態から抜け出しやすいのではないかと思っています。

メジャースケール第2ポジションの中には、下記の位置にそれぞれのコードトーンがあります。

3つのコード上でそれぞれコードトーンを追おうとするとなかなか大変なので、ここでもコード進行をCm7→B♭M7に簡略化すると楽になります。

具体的には、Cm7のコードトーンから弾き始めてスケールにつなげて、B♭M7に解決したらB♭M7のコードトーンを弾く、というようなやり方などがあります。

もっと弾けるようになるためには

KEY=B♭の伴奏に合わせてソロが弾けるようになってきたら、別のKEYでも練習するようにしましょう。

これを繰り返してどのKEYでも弾けるようになれば、メジャーKEYのII-Vでは困らなくなります。

その後は、スケールの中にパッシングノートを加えてクロマチックな動きを入れたり、別のポジションでも同様のことができるようになるとどんどん自由に演奏ができるようになっていきます。

スケールを覚えるのは面倒なものですが、実際の演奏につながってくるとやる気も持続するのではないかと思いますので、ぜひ練習してみてください。