AI レビュー検索

フランソワ・ラブレー の検索結果(231〜240)

英雄ポロネーズFrederic Chopin

ロマン派を代表する『ショパン』の代表的な一曲でもある『英雄ポロネーズ』誰もが一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。

はじめから終わりまで、曲の見事なまでの展開は聴くものを圧倒させてくれます。

ピアノ経験者が一度は弾いてみたいと憧れる『英雄ポロネーズ』この曲は難易度が高く難しいですが、弾けるようになれば自慢の1曲になるはずです。

TitaniumDavid Guetta ft. Sia

David Guettaの5枚目のスタジオアルバム「Nothing but the Beat」からのプロモーション・シングル。

2011年にリリースされました。

オーストラリアのポップ・シンガーソングライターであるSia Furlerをフィーチャーしています。

「タイタニオ」というタイトルのスペイン語バージョンもレコーディングされており、アルゼンチンのシンガー、Meyがフィーチャーされています。

フランソワ・ラブレー の検索結果(241〜250)

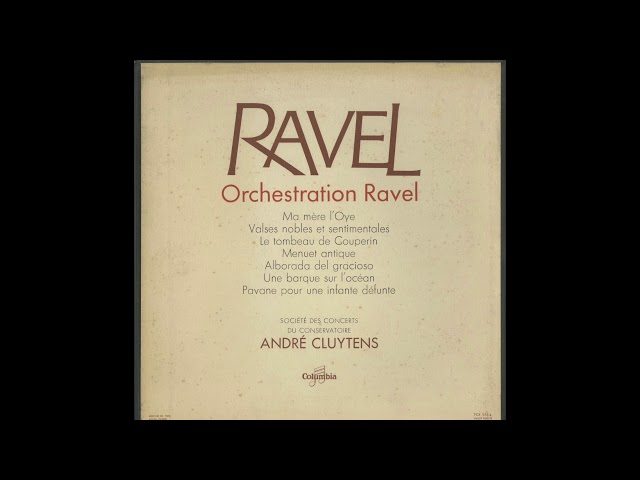

高雅で感傷的なワルツパリ管弦楽団/パーヴォ・ヤルヴィ指揮

1911年に作曲しされたワルツ集で、連続して演奏される7つのワルツ+エピローグの全8曲構成。

演奏会用のワルツです。

極度のメリハリと抑揚表現、そして繊細なモチーフをちりばめて、演奏している側のみならず、聴いている側でも、とくに耳の肥えた人には「とてもいい演奏なのに、なぜかストレスが溜まりそう」そんな曲です。

ピアノ独奏用として作曲されたと言われています。

Imagination rules the world

フランス19世紀の初めに活躍した革命家ナポレオン・ボナパルトが残した名言の一つです。

ナポレオンといえば「私の辞書に不可能の文字はない」という言葉が有名で、この「想像力が世界を支配する」という言葉はあまり知られていないかもしれませんね。

しかし、この言葉って文化祭にピッタリだと思いませんか?

「さまざまなことに思いを巡らせ、自分たちの考えや気持ちを表現する」そんな文化祭にしたい方はぜひこのスローガンを掲げてください。

スペイン狂詩曲 S.254/R.90Franz Liszt

1811年生まれのハンガリー出身のフランツ・リストは、ピアノの超絶技巧者として知られ、「ピアノの魔術師」と呼ばれました。

本作はスペイン音楽の魅力を取り入れた華やかな作品で、1845年に完成しました。

フラメンコやフォリアの要素が色濃く反映され、リズミカルなダンスと旋律的な部分が組み合わさっています。

技巧的に難易度が高く、リスト特有の華麗な演奏技術を要求する曲です。

リストの演奏旅行中にスペインを訪れた際の印象が反映されており、異文化への理解と敬意が感じられる作品となっています。

クラシック音楽ファンはもちろん、情熱的な音楽を楽しみたい方にもおすすめの一曲です。

You mustn’t forget it.You become responsible forever for what you’ve tamed.サン=テグジュペリ

「君はこの事を忘れてはいけない。

面倒を見た相手にはいつまでも責任があるからだ」この名言は「星の王子さま」で知られるサン=テグジュペリが残したものです。

「星の王子さま」の物語全体が名言集といってもよいほどです。

郵便物輸送のパイロットとして命がけの仕事をしていたサン=テグジュペリは、同僚との別れも多く体験してきました。

一期一会を大切にした人の名言です。

「Bolero」Maurice RavelMaurice Ravel/Docomoオフィシャル(ドコモ取引先&ドコモ) NTTドコモ代表取締役社長 吉澤和弘指揮

テレビでもおなじみかもしれません。

あのNTTDocomoが、野菜、調理音、携帯電話のサウンド、シャッター音、ドローン、自転車、ワンダーコア(腹筋)、拍手音、会話、足音などなど、さまざまなサウンドを使ってその場で作り上げたモーリス・ラヴェルのオペラ。

携帯電話と通信だけのサービスだと思っていましたが、この通信品質を確保するため、そしてさまざまなサービスを提供するためには、多数の取引先との連携や活動があるのですね。

動画の最後に、演奏家の皆様のクレジットが登場します。