【高齢者向け】7月雑学クイズ&豆知識問題。簡単で盛り上がる

雑学クイズや豆知識の問題は、高齢者の方々にとって「知っている」「覚えている」といった喜びを感じられる、楽しいレクリエーションのひとつです。

昔の出来事や身近な話題をテーマにした問題は、自然と会話が生まれ、脳の活性化にもつながります。

本記事では、介護現場で実際に使われている実例や、高齢者向けに工夫された雑学クイズ・豆知識問題を厳選してご紹介します。

準備不要で気軽に取り入れられるものばかりなので、日々のレクリエーションやちょっとした空き時間にもぴったりです。

【高齢者向け】7月雑学クイズ&豆知識問題。簡単で盛り上がる(1〜10)

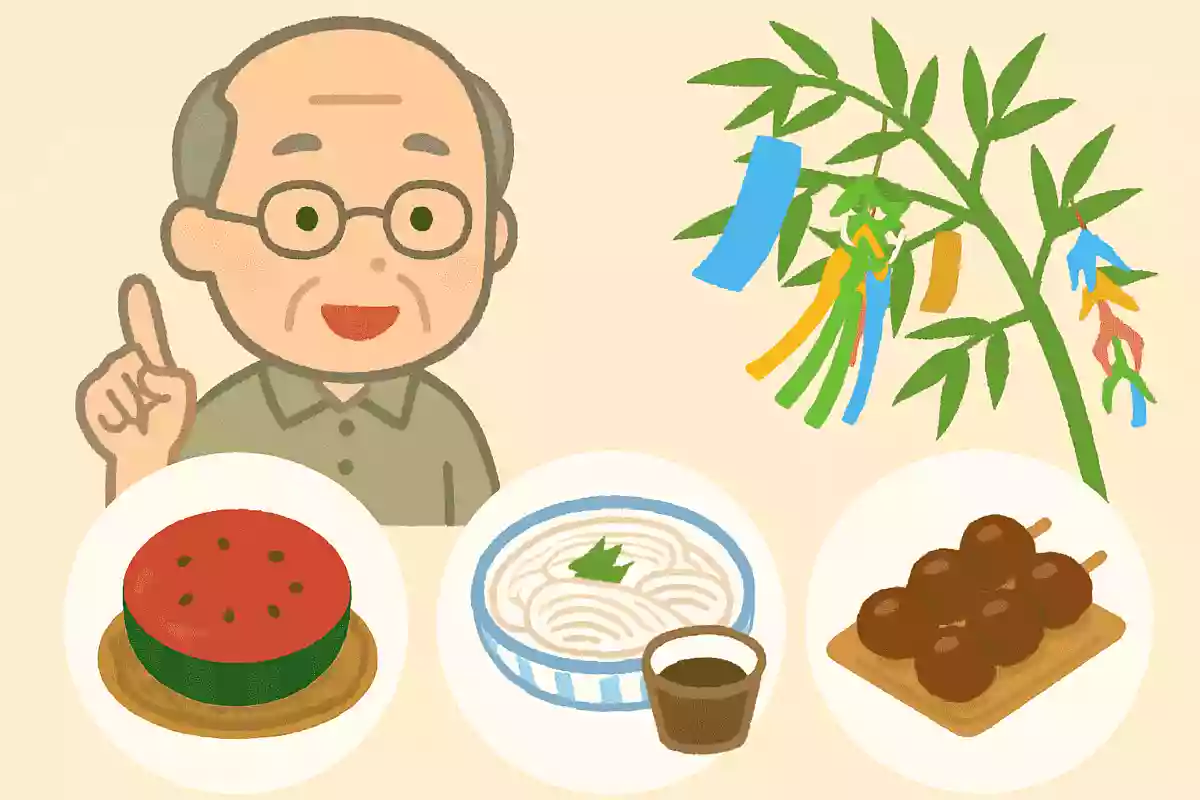

7月7日は七夕(たなばた)です。この中で七夕の行事に食べるものはどれでしょうか?

- そば

- そうめん

- うどん

こたえを見る

そうめん

7月7日は「七夕(たなばた)」の日で、織姫と彦星が年に一度だけ天の川で出会うというロマンチックな伝説にちなんだ行事です。この日に食べる風習があるもののひとつが「そうめん」です。

織姫は機織りの仕事。では彦星はどんな仕事をしていたでしょうか?

- 畑仕事

- 羊飼い

- 牛飼い

こたえを見る

牛飼い

七夕の伝説で知られる織姫は「機織り」の仕事をしていました。一方、彦星は「牛飼い」の仕事をしていたとされています。これは、中国の古い神話に由来し、織姫は布を織る織女星、彦星は牛を飼う牽牛星に結びつけられています。

7月と言えば「七夕」。では七夕では、なぜ笹に短冊を吊るすのでしょうか?

- 笹は身近な植物だから

- 笹は安く買えるから

- 笹は神聖なものとされていたから

こたえを見る

笹は神聖なものとされていたから

七夕の行事で笹に短冊を吊るすのは、笹が古くから神聖な植物とされてきたからです。笹は真っすぐに天に向かって伸びることから、神様に願いを届ける媒介として特別な意味を持っています。

7月になると富士山に登ることができるようになります。その年に初めて山に入ることが許される日のことを何と言うでしょうか?

- 山開き

- 初開き

- 初登山

こたえを見る

山開き

7月になると、富士山をはじめ多くの山で登山シーズンが始まります。この時期に「山開き」と呼ばれる儀式やイベントが行われ、正式に登山が許される日となります。山開きは、山の安全祈願や登山者の無事を願う伝統行事で、神社での祈祷や式典が行われることが多いです。

7月9日、10日には浅草寺で、浅草の夏の風物詩が売られています。なんでしょうか?

- 蚊取り線香

- ほおずき

- 風鈴

こたえを見る

ほおずき

毎年7月9日、10日に浅草寺で開かれる「四万六千日(しまんろくせんにち)」の縁日では、夏の風物詩として知られる「ほおずき市」が開催されます。この日は、お参りをすると4万6千日分(約126年分)お参りしたのと同じご利益があるといわれており、多くの参拝者でにぎわいます。

7月の第3月曜日は「海の日」です。海の日の由来はなんでしょうか?

- 明治天皇が乗った船が無事に帰港した

- 日本で初めて海水浴が行われた記念日として制定された

- 漁業の豊漁を祈願する伝統的な祭りにちなんで制定された

こたえを見る

明治天皇が乗った船が無事に帰港した

明治天皇が1876年(明治9年)に東北地方を巡幸された際、無事に横浜港へ帰港されたことにあります。この出来事が「海の恩恵に感謝し、海洋国家である日本の繁栄を願う日」として象徴的な意味を持つようになり、のちに「海の日」の制定につながりました。

「たなばた」とは何のことでしょうか?

- 機織り機

- 耕運機

- 洗濯機

こたえを見る

機織り機

「たなばた」とは、もともと「機織り機」のことを指します。古代日本では、神聖な場所に設けられた機織りの小屋や台を「棚機」と呼び、そこで織女(機織りをする女性)が神様に供える布を織っていました。