【印象派】色彩豊かなピアノの名曲を厳選~ドビュッシー・ラヴェル~

19世紀後半にフランス・パリで起きた芸術運動「印象派」。

見たものを忠実に再現する写実主義がよしとされていた時代から、より自由な表現方法を求める時代への変化は、クラシック音楽史にも多大な影響を与えました。

そして、この印象派を代表する作曲家として後世に名を残したのが、クロード・ドビュッシーとモーリス・ラヴェル。

今回は、この2人の偉大な作曲家と、印象派の影響を受けたとされている19世紀の作曲家をピックアップし、光や色彩感を重要視した印象派らしさを感じさせる名曲をご紹介していきます!

- 【難易度低め】聴いた印象ほど難しくない!?ドビュッシーのピアノ曲

- 【難易度低め】ラヴェルのピアノ曲|難易度低め&さらっと弾ける作品を厳選!

- 【上級者向け】聴き映え重視!ピアノ発表会で弾きたいクラシック音楽

- 【イベールのピアノ曲】20世紀フランスの作曲家が手掛けた珠玉の名作

- 美しすぎるクラシックピアノの名曲。心洗われる繊細な音色の集い

- 【現代曲】ピアノの不思議な響きに惹かれるクラシック作品を厳選!

- 【プーランクのピアノ曲】エスプリの作曲家が手掛けた名曲を厳選

- 【中級レベル】華やかな旋律が印象的なピアノの名曲を厳選!

- 【セヴラックのピアノ曲】ドビュッシーが認めた天才作曲家による名作

- 【シャブリエのピアノ曲】フランス音楽のエスプリが手掛けた珠玉の名曲

- 名作が勢ぞろい|春を感じさせるピアノ曲

- 【フランクのピアノ曲】近代音楽の父による珠玉の名作を厳選

- 【ムソルグスキーのピアノ曲】組曲「展覧会の絵」の作者による珠玉の名作

【印象派】色彩豊かなピアノの名曲を厳選~ドビュッシー・ラヴェル~(21〜30)

クープランの墓 第2曲 フーガMaurice Ravel

第一次世界大戦で犠牲となった友人への追悼の思いが込められた、モーリス・ラヴェルの組曲『Le Tombeau de Couperin』。

その第2曲にあたる本作は、1919年4月に初演され、ジョアン・クルッピ少尉にささげられました。

この楽曲はラヴェルが手掛けた唯一のフーガで、3つの声部が対話するように静かに重なり合います。

悲しみだけでなく、今は亡き友人との穏やかな思い出を語っているかのようですよね。

古典的な形式美の中に、ラヴェル特有の揺らめくような響きが溶け込み、不思議な浮遊感に包まれる作品です。

組曲全体はバレエとしても上演されました。

各声部の旋律を大切に歌わせながら、全体の透明感を保つのがポイント!

バロック様式と印象派の繊細な表現を一度に学べる、魅力的な1曲です。

グロテスクなセレナードMaurice Ravel

モーリス・ラヴェルが18歳前後だった1893年頃に作曲した、非常に個性的で情熱的な作品です。

のちにラヴェル本人が「グロテスク」という言葉を付け加えたという逸話が残る本作は、題名が示す通り、荒々しく挑発的な響きの中に、ハッとするほど甘美な旋律が織り込まれています。

この楽曲の魅力は、中央に現れる情緒的な部分との鮮やかな対比にあり、まるで不器用で一途な愛の告白を聴いているような気持ちにさせられる1曲です。

ラヴェルの優美なイメージとは一味違う、若さあふれる大胆な一面に触れてみたい方にぴったり。

激しさと甘さをドラマティックに描き分けるのが、演奏する上での大きなポイントになるでしょう。

パレードMaurice Ravel

壮大な物語の始まりを告げるような、力強くドラマティックなサウンドが聴く人の心を揺さぶる一曲。

広島県で教壇に立ちながら、吹奏楽作品を数多く手掛ける堀内俊男さんの作品です。

静かなパートでの繊細な音の対話から、全合奏が一体となって突き進むクライマックスへの展開は圧巻で、まるで伝説の序章を音楽で体験しているかのような没入感が味わえます。

この楽曲は2006年、全日本吹奏楽コンクールの課題曲として書かれ、参考演奏がアルバム『全日本吹奏楽コンクール課題曲参考演奏集2005‑2008』に収められています。

個々の技術だけでなくバンド全体の表現力が問われる本作は、仲間と一つの壮大な物語を紡ぎたい時にこそ演奏してほしい名曲です。

組曲『鏡』 第2曲-悲しげな鳥たちMaurice Ravel

芸術家仲間であったピアニストのリカルド・ヴィニェにささげられた、全5曲からなる組曲『Miroirs』。

その第2曲にあたる本作は、1906年1月にヴィニェの演奏で初めて披露されました。

モーリス・ラヴェルが描いた「夏の暑い日、暗い森で迷子になった鳥たち」という情景を題材としており、もの悲しいさえずりが静寂のなかで響き渡る、幻想的な世界に引き込まれるような一曲です。

本作は、繊細なタッチで多彩な音色を表現したい方にぴったり。

ペダルで響きを巧みにコントロールし、情景を豊かに描く練習にもなるので、ラヴェルの絵画的な音楽にじっくりと向き合ってみてくださいね。

高雅で感傷的なワルツ 第3ワルツ.Modéré ト長調Maurice Ravel

シューベルトのワルツに倣って作られた、モーリス・ラヴェルの組曲『Valses nobles et sentimentales』。

1911年にピアノ作品として世に出て、翌年にはバレエ音楽としても上演されました。

全八曲からなるこの組曲の三番目のワルツは、穏やかで整然とした中に、ふと物憂げな表情がのぞく美しい1曲です。

この楽曲は「高雅さ」と「感傷」という二つの心が、絶妙なバランスで表現されています。

流れるような三拍子に乗せた、少々複雑で透明感のある和音は、まるで淡い光と影が織りなす心の機微のよう。

本作は、技巧を誇示するのではなく、楽譜に込められた細かなニュアンスを丁寧に紡ぎ出すのがポイントです。

上品な雰囲気を出せるよう、角のないやわらかい音で演奏しましょう。

高雅で感傷的なワルツ 第6ワルツ,Vif(活発に)Maurice Ravel

シューベルトのワルツに倣ってモーリス・ラヴェルが作曲した、組曲の中の一曲です。

くるくると表情を変える万華鏡のように、活発で少しいたずらっぽい雰囲気に満ちています。

1911年5月の初演では作曲者名を伏せて演奏され、その斬新さから多くの聴衆が作者を当てられなかったそうです。

この楽曲は後に、バレエ『Adélaïde ou le langage des fleurs』の音楽としても使われました。

本作は、少々スリリングでユーモラスな舞踏会を描いたかのよう。

軽やかなスタッカートと滑らかなレガートの対比を意識しながら、リズムの面白さを表現するのがポイント!

短いながらも弾きごたえがあり、表現の幅を広げたい方にぴったりの一曲です。

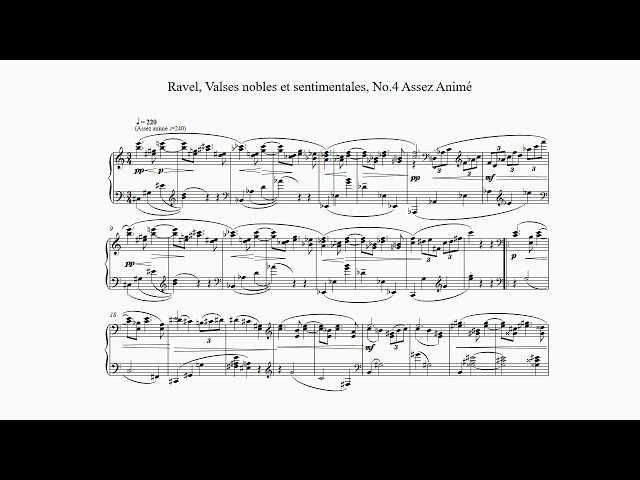

高雅で感傷的なワルツ 第4ワルツ,Assez animé(十分に活発に)Maurice Ravel

モーリス・ラヴェルがシューベルトへの敬意を込めた組曲『Valses nobles et sentimentales』の中には、伝統的なワルツにモダンな感性を融合させた魅力的な作品が多々あり、この一曲も躍動感と洒落っ気が際立つ楽曲です。

1911年5月の初演では作曲者名を伏せて演奏され、聴衆が作者を推理したという逸話もユニークですね。

オーケストラ版は、1820年代のパリの恋愛模様を描いたバレエ『Adélaïde, ou le langage des fleurs』として上演されました。

花の言葉に託された恋の駆け引きを思い浮かべると、「この響きはただ優雅なだけじゃない」というポイントを感じ取れるはず!

右手の技巧的な動きで密な和音を軽やかに奏でるのがポイント。

古典の枠を超えた新しい表現を探している方にぜひ触れていただきたい作品です。