【クラシック】極上の音色、パイプオルガンの名曲&人気曲

数ある楽器の中でも「楽器の王様」と呼ばれ、その起源はなんとギリシャ神話に登場する楽器「パン・パイプ」と言われるほどの古い歴史を持つパイプオルガン。

教会やコンサートホールに、大きな存在感を放ちながら現在も佇んでいます。

パイプオルガンの音色が持つ響きはとても神聖かつ荘厳で、手で弾く鍵盤と足で弾く鍵盤があり、さまざまな音色を組み合わせることでオーケストラのような迫力のあるサウンドを生み出せます。

今回はそんなパイプオルガンが主役の、クラシック音楽の名曲たちを一挙ご紹介します!

- J.S.バッハ|名曲、代表曲をご紹介

- 【名作クラシック】涙が出るほど美しい珠玉の名曲を一挙紹介

- どこかで聴いたことのある、耳に残る曲

- 【ウーファー必須】重低音の効いた人気曲、オススメの曲

- 聴くだけでテンション上がる曲・オススメの歌。定番曲から新曲まで

- 【バロック音楽】時代を越えて愛され続ける代表作・有名曲を厳選

- ずっと・永遠を歌った名曲。おすすめの人気曲

- J.S.Bachの人気曲ランキング【2026】

- 【本日のピアノ】繊細な音色で紡がれる珠玉の名曲・人気曲

- 【ハープの名曲】高貴で繊細な音色が際立つ名作を厳選

- ピアノで奏でるバロック音楽|発表会や演奏会におすすめの名曲を厳選

- 背筋の凍る怖い歌。恐怖を感じる名曲・不気味なおすすめ曲

- 【死別の歌】大切な人を亡くした歌。大切な人を想って聴きたい曲

【クラシック】極上の音色、パイプオルガンの名曲&人気曲(1〜10)

前奏曲とフーガ ハ短調 Op. 37 No. 1: FugueFelix Mendelssohn

ドイツ、ロマン派の大作曲家であるメンデルスゾーン。

彼の生涯は38年という短いものでしたが、幼少期から楽才を発揮した天才だったこともあって数多くの作品が残されています。

作曲家としてだけではなく、指揮者、ピアニスト、オルガニストとしても活躍していました。

彼はJ.S.バッハの『マタイ受難曲』を上演することによって、それまで忘れ去られていたバッハを再発見させたというのは有名な話です。

そのバッハへの尊敬が見られるような古典的な厳格な形式の中に、ロマン派ならではの優雅さが見受けられる1曲です。

バッハの名による前奏曲とフーガFranz Liszt

パイプオルガンの王者的存在感を放つ1曲。

荘厳な響きと神聖な雰囲気が印象的です。

フランツ・リストが1855年から1856年にかけて作曲したこの楽曲は、バッハへの敬意を込めて「BACH」の音を主題に用いています。

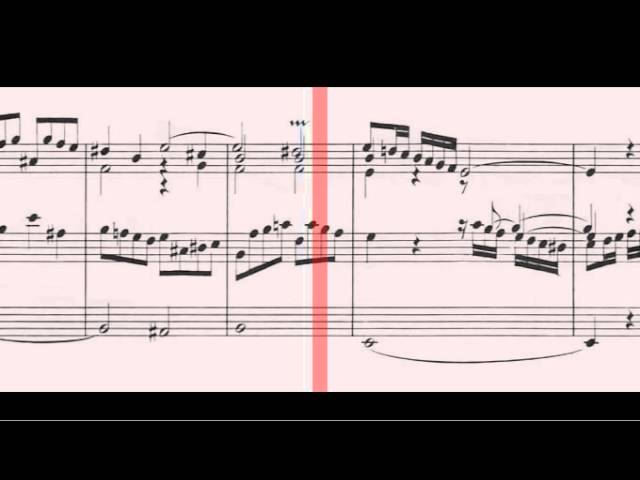

低音から高音まで幅広い音域を駆使し、重厚な和音やアルペジオなど、技巧的な演奏が要求されます。

オルガン版とピアノ版があり、どちらも聴きごたえ十分。

教会やコンサートホールで響き渡る圧倒的な音の波に身を委ねてみてはいかがでしょうか。

クラシック音楽の魅力を存分に味わえる1曲です。

教区のためのミサ曲François Couperin

17世紀のフランスの作曲家。

音楽家一族の頂点に立つ人物で、「大クープラン」と呼ばれています。

彼はその生涯の中でヴェルサイユの音楽家として、フランス様式とイタリア様式の融合を試みた室内合奏曲や小規模な宗教曲、典型的なロココ様式の鍵盤音楽で傑作を残しています。

『教区のためのミサ曲』は、彼が1685年から1723年までオルガン奏者を務めたサン・ジェルヴェ聖堂のために書かれました。

17世紀フランスのオルガン・ミサ曲の代表曲として知られており、多彩で微妙な音色が印象的な1曲です。

【クラシック】極上の音色、パイプオルガンの名曲&人気曲(11〜20)

オルガン・ソナタ 変ロ長調 Op. 65 No. 4 MWV W59 IV. Allegro maestoso e vivaceFelix Mendelssohn

メンデルスゾーンが1845年に作曲したオルガンソナタの最終楽章。

バロック音楽の形式を取り入れつつ、ロマン派特有の表現力豊かな和声と構成美を融合させた壮大な曲です。

フーガを中心に展開される華麗なフィナーレは、荘厳でありながらも躍動感にあふれ、聴く人の心に強烈な印象を残します。

この曲は、イギリスでのオルガン演奏ツアーをきっかけに生まれました。

メンデルスゾーンは1837年以降、イギリスでオルガン音楽の普及に貢献。

その経験が、この作品の誕生につながったのです。

オルガン音楽を愛する方はもちろん、クラシック音楽に興味のある方にもオススメの1曲です。

前奏曲とフーガ 変ホ長調 BWV552J.S.Bach

ヨハン・ゼバスティアン・バッハが残した荘厳な名作。

三位一体を象徴する「聖アンのフーガ」の異名を持つ本作は、彼の信仰心と音楽的才能が見事に融合した傑作です。

前奏曲の壮大な響きに続き、3つの主題が織り成すフーガは、まるで父と子と聖霊の調和を表現しているかのよう。

1739年に出版された『クラヴィーア練習曲集第3巻』に収録され、以来多くの音楽家に影響を与えてきました。

パイプオルガンの豊かな音色と構造的な美しさを堪能したい方にオススメ。

教会やコンサートホールで聴くと、その神聖な雰囲気に包まれ、心が洗われますよ。

前奏曲、フーガと変奏曲 Op.18César Franck

パイプオルガンの荘厳な音色がさえ渡る名曲です。

セザール・フランクが1862年に発表した本作は、前奏曲、フーガ、変奏曲の3部構成で、優美で物憂げなメロディが印象的。

特に前奏曲部分のオーボエ管による柔らかな旋律は、一度聞くと忘れられないほど心に染みます。

サント・クロチルド聖堂のカヴァイエ=コル製オルガンに触発されて生まれたそう。

フランスのロマン派音楽を代表する作品として、今なお多くのオルガニストに愛され続けています。

前奏曲とフーガ ホ短調 BWV 548J.S.Bach

バッハが1727年から1731年の間にかいたとされる曲で、自筆の楽譜もベルリン国立図書館に存在します。

前奏曲はきちんとした伝統の書き方を守ったつくりで、華やかなイメージを持っています。

フーガのほうは3部構成になっており、1部と3部は4声のフーガ、2部は技巧的な表現が光るトッカータのような作りです。

4声のフーガの主題が音の度数が少しずつ開いていくようなメロディなので、『くさび』という愛称で親しまれています。