青森の民謡・童謡・わらべうた|津軽や八戸に息づく心に響く日本の歌

豊かな文化と芸能の伝統が息づく青森県。

津軽や八戸の地には、情感豊かな民謡の調べが今も響きわたります。

津軽三味線の力強い音と相まって、青森の民謡は私たちの心に深く訴えかけてきます。

本記事では、山々や海、厳しい気候が育んだ人々の暮らしのなかから生まれた「青森の民謡、童謡、わらべうた」を厳選。

時代をこえて大切に歌いづ画れてきた名曲をご紹介します。

青森県の心の歌と呼べる楽曲の世界へ、耳を傾けてみませんか?

- 【青森の歌】雄大な自然の様子や人々の温かさを描いたご当地ソング集

- 【日本の民謡・郷土の歌】郷土愛あふれる日本各地の名曲集

- 岩手の民謡・童謡・わらべうた。歌い継がれる故郷のこころ

- 【秋田の民謡・童謡】ふるさと愛を感じる郷土の名曲を厳選

- 宮城県で歌い継がれる美しき民謡|郷土の心を奏でる名作集

- 福島の民謡・童謡・わらべうた。歌い継がれる故郷のこころ

- 民謡の人気曲ランキング

- 新潟の民謡・童謡・わらべうた。歌い継がれる故郷のこころ

- 富山の民謡・童謡・わらべうた。歌い継がれる故郷のこころ

- 【北海道の民謡・童謡】時代をこえて愛され続ける北海道の歌

- 【2月の歌】節分や冬にまつわる童謡・民謡・わらべうた・手遊び歌を紹介!

- 【山形の民謡】歌い継がれる故郷の心。懐かしき調べに込められた思い

- 徳島の民謡・童謡・わらべうた|阿波踊りや地域に根ざした伝統の歌

青森の民謡・童謡・わらべうた|津軽や八戸に息づく心に響く日本の歌(1〜10)

弥三郎節

江戸時代の終わり頃に歌われた民謡ですが、現代ではありえないほどの嫁いびりの唄!

歌詞は15番まであるといわれています。

「弥三郎の嫁はあかぎれで手が血だらけでも、油をつけさてもらえない」「おいしい牡丹餅をいただいても、嫁にはみつからないように隠して食べる」……あなたはどう感じるでしょうか?

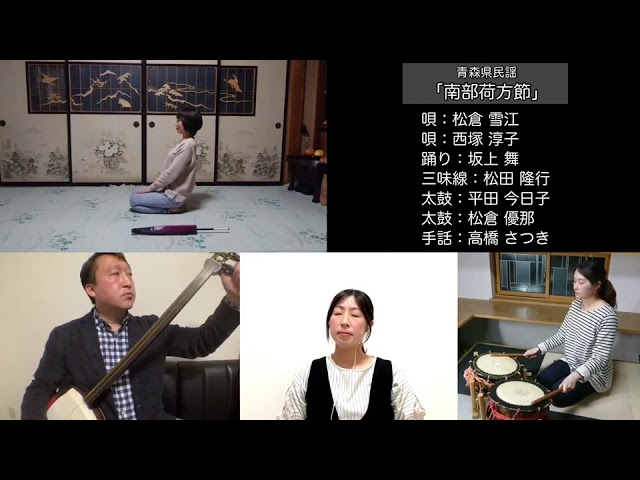

南部荷方節

新潟の祝い唄を起源に持つとされる、おおらかで軽快な曲調が魅力の民謡。

荷物を運ぶという労働を担う人々への賛歌として歌われてきました。

厳しい労働のなかに喜びや祝意を見出す、人々のたくましさが伝わってきますよね。

この楽曲は、小山貢さんのアルバム『津軽三味線小山貢民謡集第一集』や、高橋祐次郎さん、澤田勝秋さんが編曲を手掛けたアルバム『奥のよりみち』に収録されています。

地域の魂として今に歌い継がれる本作は、青森の風土に根差した祝いの心に触れたいときにピッタリの1曲です。

南部追分

信州追分宿を発祥とする唄が、青森県南部地方に伝わり、その土地の馬子唄と見事に融合した民謡の一つです。

歌詞には道中の地名や道しるべが詠まれ、旅人が分かれ道で抱くであろうもの悲しさや旅愁が深く表現されています。

本作は、地域の「南部手踊り」の伴奏としても親しまれてきたのだそうです。

1941年には民謡として記録されており、山本謙司さんが2001年11月に発売したアルバム『南部追分·Kenji Yamamoto 青森奥南部民謡集』に収録されています。

厳しい自然とともにある人々の暮らしに、思いをはせてみませんか?

青森の民謡・童謡・わらべうた|津軽や八戸に息づく心に響く日本の歌(11〜20)

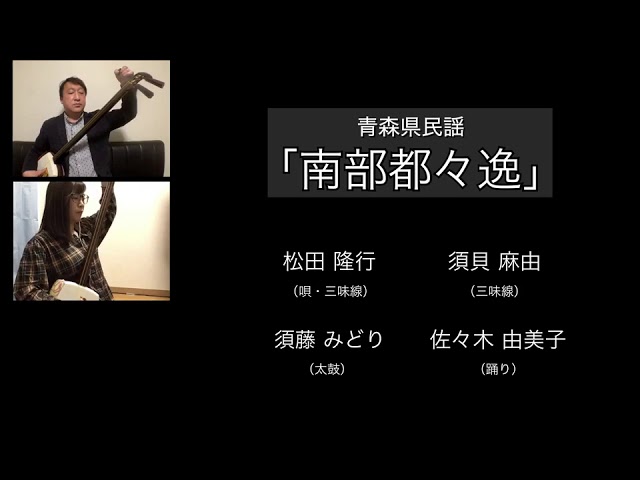

南部都々逸

天保時代の江戸で成立した七七七五の調べが、青森の南部地方に伝わり、独自の民謡として育まれた一曲です。

恋の唄だけでなく、日々の暮らしの知恵や、厳しい生活を笑い飛ばすような庶民のユーモアが、地元の方言とともに織り込まれています。

その大らかな節回しは、津軽民謡とはまた違う、奥南部ならではの柔らかな味わいを感じさせてくれますね。

元々は唄が中心でしたが、昭和期には踊りの振付も整備され、舞踊としても親しまれるようになりました。

地域の暮らしが生んだ、素朴で心温まる世界にひたってみてはいかがでしょうか。

南部餅つき唄

青森県下北地方で生まれたこの踊り唄は、餅つきの動作と呼応するリズミカルな掛け声が印象的です。

もてなしの祝祭唄として始まったとされ、厳しい労働が、皆で喜びを分かち合うエネルギーへと変わっていく様子が目に浮かぶよう。

三味線と太鼓が刻むリズムは次第に熱を帯び、聴いているだけで心も体もはずむような高揚感に包まれますよね。

本作は、民謡歌手の福田こうへいさんが2022年5月に発売したアルバム『ふるさと便り』でも取り上げられています。

日本のソウルミュージックとも言える活気に満ちた調べに、耳を傾けてみませんか?

南部馬方三下り

青森南部地方の旅の風景が目に浮かぶような民謡です。

信州から伝わったとされる道中唄を元に、リズミカルな三下り調の三味線にのせて、馬を引く旅人の心情が歌われます。

朝霧の山々を越える旅の哀愁と、名馬の産地としての誇りが感じられるのではないでしょうか。

この楽曲は手踊りの伴奏としても愛され、軽快で反復的な旋律は、皆で輪になって踊る陽気な光景を想像させます。

北国の雄大な自然と人々の暮らしに思いをはせたいとき、ぜひ耳を傾けてみてください。

南部俵積み唄

青森県三戸郡に伝わる門付唄です。

門付唄とは、家々の門口や座敷を訪れ、太鼓や三味線や舞などの芸を披露して金品を受け取る際に歌われる歌のこと。

お正月には門付芸人がこれを歌い、主の倉や屋敷を褒めちぎる景気のよい民謡なのです。

「家の旦那様はすごい」と、とにかくベタ褒めしている歌詞に注目すると、正月に門付唄を景気よく歌ってもらうことが金持ちのステータス昔の様子が浮かんできますね。