【古典派音楽】バロックとロマン派を繋ぐ重要な時代に生まれた名曲を厳選

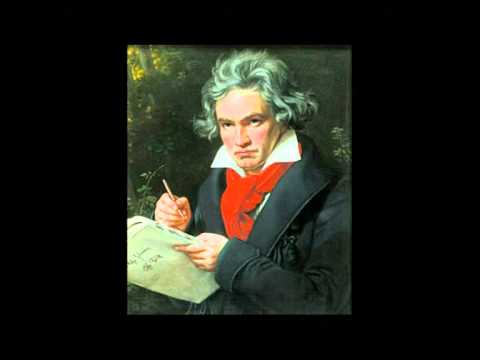

ハイドン、ベートーヴェン、モーツァルトを中心とするウィーン古典派の作曲家らが活躍した「古典派時代」。

旋律を伴奏が支えるホモフォニーによる作曲が主流となり、ソナタ形式や交響曲、協奏曲、弦楽四重奏曲、ピアノソナタといった音楽形式、形態が確立した、クラシック音楽史を語るうえで欠かせない時代です。

本記事では、そんな古典派の時代に生まれた音楽のなかから、特に有名な曲や歴史上重要とされている作品をご紹介します!

- 【バロック音楽】時代を越えて愛され続ける代表作・有名曲を厳選

- 【ロマン派の名曲】魂を揺さぶる珠玉の有名作品を一挙紹介!

- J.S.バッハ|名曲、代表曲をご紹介

- 美しすぎるクラシックの名曲。おすすめのクラシック音楽

- 【ハイドン】名曲、代表曲をピックアップ!

- 【モーツァルト】代表曲、人気曲をご紹介

- 【ラモーのピアノ曲】バロック音楽の巨匠が遺したクラヴサン作品を厳選

- クラシックの名曲|一度は聴きたいオススメの作品たち

- かっこいいクラシックの名曲。おすすめのクラシック音楽

- 【本日のクラシック】今日聴きたいオススメのクラシック音楽と名演集

- 【ハイドンのピアノ曲】交響曲の父が手掛けた珠玉のピアノ作品たち

- 【ベートーヴェン】名曲、代表曲をピックアップ!

- 【ロマン派のピアノ曲】発表会や演奏会の人気曲・定番曲を厳選

【古典派音楽】バロックとロマン派を繋ぐ重要な時代に生まれた名曲を厳選(1〜10)

交響曲 第9番 ニ短調 Op.125「合唱付き」Ludwig van Beethoven

あまりのも有名なベートーベンの『交響曲 第9番 ニ短調 Op.125「合唱付き」』。

古典派の以前の音楽の集大成ともいえるような総合性を備えると同時に、来たるべきロマン派音楽の時代の道しるべとなった記念碑的な大作です。

第4楽章は独唱および合唱を伴って演奏され、歓喜の歌としても知られていますね。

原曲の歌詞はドイツ語ですが、世界中のあらゆる言語に翻訳さています。

ベートーベンが22才の時から構想を温めていたいわば「ライフワーク」のような曲で、音楽界のみならす文化、芸術に与えた影響は計り知れないものがあります。

歌劇「魔笛」より「夜の女王のアリア」Wolfgang Amadeus Mozart

モーツァルトのオペラの中でもとくに人気のある『魔笛』。

その中でもこの曲は、夜の女王が復しゅうのため、娘のパミーナに宿敵であるザラストロを殺してくるようにと命じる場面で歌われるアリアで、超高音をコントロールをするのがとても難しい超絶技巧を要する曲として知られています。

うまく歌えるのは、プロのソプラノ歌手の中でもほんの一握りなのだそう。

アイネ・クライネ・ナハトムジーク K.525Wolfgang Amadeus Mozart

18世紀後半のウィーンにおいて、モーツァルトは古典派音楽の黄金時代をけん引した作曲家のひとりでした。

彼の作品は、優美なメロディと精緻な構成により高く評価されており、現代でも広く親しまれています。

『アイネ・クライネ・ナハトムジーク K.525』は、社交の場で演奏される軽妙な音楽であるセレナーデの形式で書かれた室内楽曲です。

明るく活気に満ちた第1楽章、美しく叙情的な第2楽章、優雅なメヌエットの第3楽章、そして快活な終楽章と、それぞれの楽章が聴き手を魅了します。

特に第2楽章のロマンスは、甘美なメロディが印象的。

本作は、ゆったりとした午後のひと時を過ごすときや、大切な人と語らうひとときなど、日常のさまざまなシーンを彩るのにふさわしい曲です。

【古典派音楽】バロックとロマン派を繋ぐ重要な時代に生まれた名曲を厳選(11〜20)

ホルン協奏曲 第1番 ニ長調 K.412/514Wolfgang Amadeus Mozart

幼少期から非凡な才能を発揮し、多岐にわたるジャンルの作品を800以上も作曲した古典派音楽の巨匠、ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト。

そんな彼の親友であり卓越したホルン奏者、ヨーゼフ・ライトゲーブのために書かれた『ホルン協奏曲 第1番 ニ長調 K.412/514』は、技術的難易度の高さとモーツァルトらしい洗練された旋律が魅力です。

特に、楽譜に記された奏者への励ましや冗談は、2人の親密な関係性を感じさせます。

クラシック音楽の入門としてはもちろん、名曲を堪能したいすべての方にオススメの1曲です。

ピアノ・ソナタ 第14番 Op.27-2「月光」Ludwig van Beethoven

ベートーベンのピアノソナタの中でも、そのポピュラーな旋律によって広く親しまれている作品。

『月光』という呼び名は、詩人レルシュターブのコメントから採られています。

第1楽章は夜をイメージするような厳かさをもちますが、第3楽章は一風変わって嵐や稲妻をイメージさせるような激しさがあります。

ベートーベンのさまざまな顔が楽しめる1曲です。

弦楽四重奏曲 第67番 ニ長調 Op.64-5 Hob.III:63Franz Joseph Haydn

ウィーン古典派の巨匠フランツ・ヨーゼフ・ハイドンは、交響曲や弦楽四重奏曲を中心に多数の傑作を生み出しました。

『弦楽四重奏曲 第67番 ニ長調 Op.64-5 Hob.III:63』は、高音域で飛び回るようなバイオリンのメロディが印象的な『ひばり』の愛称で親しまれる名曲。

4楽章から成る全体を通して、ハイドンならではの高度な音楽構造と豊かな表現力が発揮されています。

穏やかな歌心あふれる旋律、快活なリズム、対位法的手法の導入など多彩な魅力に満ちた作品は、聴き手に喜びと感動を与えてくれるでしょう。

交響曲 第101番 ニ長調 Hob.I:101Franz Joseph Haydn

ウィーン古典派を代表する作曲家フランツ・ヨーゼフ・ハイドン。

彼は交響曲や弦楽四重奏曲の分野で優れた業績を残し、「交響曲の父」「弦楽四重奏曲の父」とも称されています。

ハイドンがロンドン滞在中に作曲した『交響曲 第101番 ニ長調 Hob.I:101』は、「ロンドン交響曲」の一つとして知られる傑作です。

本作は各楽章の多様性と独創性が魅力で、特に第2楽章に登場する時計の振り子を思わせるリズムが印象的!

規則正しく刻まれるリズムは、ときの流れの不変性を表現しているかのようです。

また、軽快な旋律が印象的な第3楽章、ソナタ形式の展開部と再現部が融合したような構造の第4楽章など、聴きどころが満載。

古典派音楽の世界を味わいたいすべての方に、ぜひ聴いていただきたい1曲です。