【高齢者向け】ゲームから工作まで。紙コップレクリエーションまとめ

高齢者施設で企画するレクリエーションの準備は、職員さんにとって負担になることもあるでしょう。

日々の業務をこなしながら準備をするのは大変ですよね。

今回はそんな方にオススメな、紙コップを使ったレクリエーションをご紹介します。

準備物が少なく手軽なだけではなく、運動面でも認知面でもさまざまなメリットがある紙コップのレクリエーションは、軽くて柔らかい素材なため、高齢者の方が怪我をするリスクも少なく、安全に行えますよ。

ぜひ、日々のレクリエーションに取り入れてくださいね!

【高齢者向け】ゲームから工作まで。紙コップレクリエーションまとめ(1〜10)

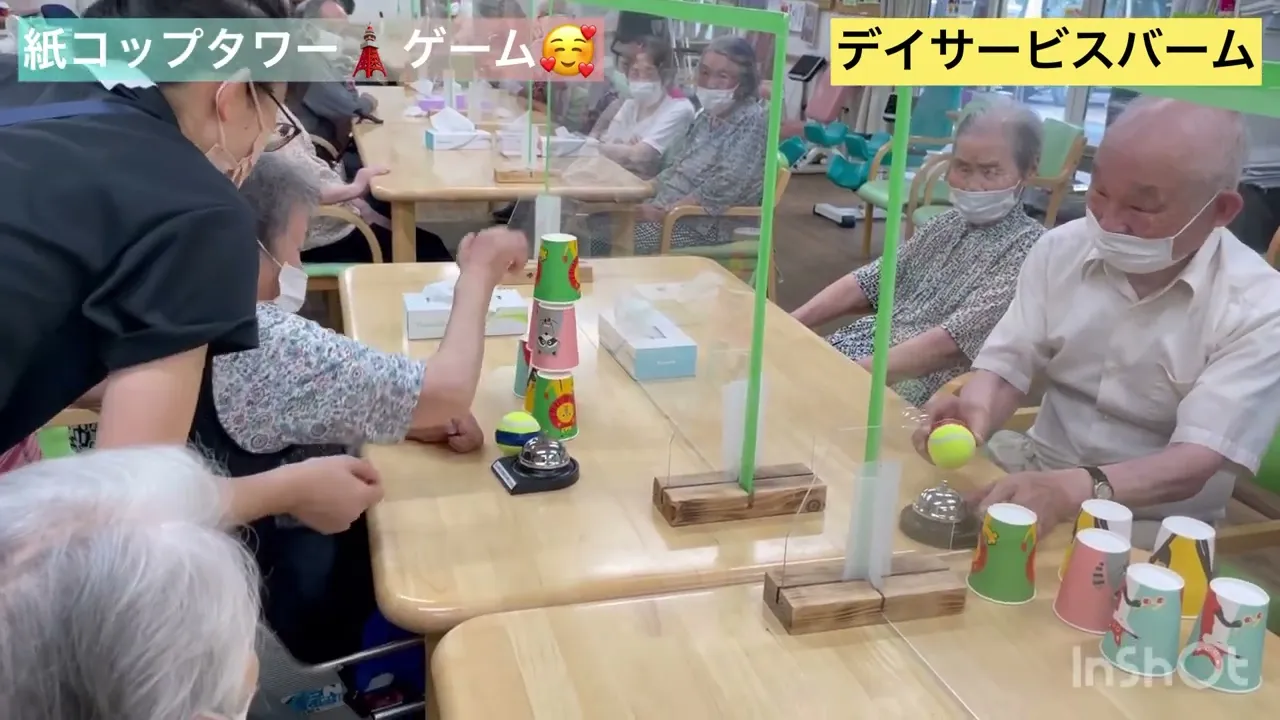

タワーゲーム

ハラハラドキドキしながら盛り上がれるタワーゲームのアイデアです。

こちらは紙コップを重ねてタワーを作り、完成したらその上にボールを乗せる内容です。

いかに早くできるかチャレンジしてみるのもいいですし、2人で競い合ってみるのも楽しいでしょう。

そんなタワーゲームでは、急ぐあまり途中でタワーがくずれてしまうこともしばしばです。

「崩してしまわないかな」と緊張感を持ちつつ、進めてみてください。

その分、素早くできた時は達成感を味わえますよ。

ペットボトル的あて

椅子や車椅子に座った状態でチャレンジしてみましょう!

ペットボトル的あてのアイデアをご紹介します。

座った状態で参加できる競技を取り入れることで、運動への抵抗感を少しでも減らしてみるのはいかがでしょうか?

ペットボトル的あては、カットしたペットボトルやプラスティックのカップに風船を組み合わせて、ボールを的に向かって発射します。

紙コップを積み重ねて的を作ると良いでしょう。

集中して狙いを定めることで、気持ちよく全部の的を倒せそうですよ!

紙コップ飛ばし

新聞紙の棒を振って先に乗せた紙コップを前に向かって飛ばして、その飛距離を競うというゲームです。

どのような振り方をすれば紙コップに力が伝わってより遠くまで飛んでいくのか、力のコントロールが試されますね。

ただ力まかせに振るだけではうまく飛んでいかないので、振りはじめる位置やとめるタイミング、角度なども意識しつつ進めていきましょう。

ゲームをとおして肩のまわりをはじめとした上半身がしっかりと動かせるところもポイントですね。

ゴルフゲーム

簡単で楽しめる紙コップの「ゴルフ」ゲームのご紹介です。

点数を書いた紙コップを床に寝かせて置き、ピンポン玉を転がして入れていきます。

紙コップに入ったピンポン玉の数で、勝敗を決めますよ。

ピンポン玉の得点を計算することで、脳トレにもつながります。

このゴルフは椅子に座ったままできるので、立つことが難しい高齢者の方にも参加していただけそうですね。

力を調節して、ピンポン玉を転がしていくので腕のリハビリにも役立ちますよ。

高齢者の方の中にはゴルフを楽しまれてきた方も、いらっしゃるのではないでしょうか。

ゴルフをしてきた思い出にも浸っていただけそうな、紙コップのゴルフですね。

ボールキャッチャー

先端に紙コップが取り付けられた棒を使って、テーブルにならべられたボールを獲得していくゲームです。

テーブルの左右には壁も設置されているので、これもうまく使いつつ、スムーズなボールの獲得を目指していきましょう。

ルールはテーブルをはさんだ対戦形式がオススメで、制限時間の中で相手よりも多くボールを取ろうとする姿勢が、動きのスピードにもつながりますね。

棒が長くなるほどに扱いが難しくなるので、慣れてきたタイミングで距離などにアレンジを加えるパターンもオススメですよ。

ディスクヒット

紙皿と紙コップを使って楽しむ、ディスクヒットをご紹介します。

牛乳やジュースの紙パックをピンに見立て、円盤遊具の様に紙皿を飛ばましょう。

1人7枚を投げ、倒した本数を競います。

個人でも、グループでも楽しめますし、座っても、立ってもおこなえるため、どなたでもご参加いただけますよ。

紙皿を投げる運動は肩から指先までを使うため、遊びながら、機能訓練にもなるんです。

ゲーム性も高く、盛り上がる内容となっていますので、高齢者施設のレクリエーションとしてもオススメです。

ひもを引くだけゲーム

名前の通り、ひもを引くだけで楽しいゲームをご紹介いたします。

準備も簡単ですよ。

まず、紙コップに長いひもを巻き付けたものをたくさん用意します。

カゴを1つ準備したら完了です。

参加する高齢者の方には円のように座っていただき、ひもの端を握ってもらいます。

紙コップを中心に集めてかごをかぶせておきましょう。

ここからが勝負です。

かごを持ち上げてかぶせられる前に、ひもを引いて紙コップを引き抜きましょう。

たったこれだけですが、とっても盛り上がりますよ。

敏捷性も養えるので、高齢者施設のレクリエーションにもオススメです。