日本のジャズシンガー。国内ジャズシーンを代表するジャズボーカル

世界に通用する日本のジャズ・ミュージシャンは多く存在しておりますが、代表的な日本のジャズシンガーと言われてすぐに名前を挙げられる方は、意外に少ないかもしれません。

日本におけるジャズシンガーの歴史は、それこそ戦前から始まったものです。

戦後になると、ジャズを下地とした歌謡曲のヒット曲が次々と生まれ、大衆に愛されるスターも多く誕生しました。

そんな歴史を踏まえつつ、今回の記事では幅広い視点で日本のジャズシンガーをピックアップ!

ジャズの素養を持つ往年の大スターから純然たるジャズシンガー、実はジャズを歌っていた意外なあのアーティストまで、バラエティー豊かにお届けします!

- 声がいい男性歌手。かっこよくて色気を感じる歌声まとめ

- 【圧倒的歌唱力】人気の女性歌い手まとめ

- 歌が上手い。歌唱力が高い日本の女性歌手

- カラオケにもオススメ!一度は歌ってみたいジャズの名曲

- 【2026】ジャズボーカルの名盤。一度は聴きたいおすすめのアルバム

- ジャズの人気曲ランキング

- 【2026】ジャズ風の邦楽バラード名曲まとめ

- 【歌が上手い】男性歌手。声量・技術・表現力で魅せる実力派シンガー

- ジャズ史を彩る魅力的な女性ジャズシンガー。世界のおすすめジャズボーカル

- 歌手・ボーカル・アーティストオーディション一覧【2026】

- オススメの日本人ジャズバンド~往年の名バンドから若手まで

- 【迫力】声量がすごい邦楽シンガーまとめ

- 女優が歌う名曲、人気曲

日本のジャズシンガー。国内ジャズシーンを代表するジャズボーカル(1〜10)

悲しきハート弘田三枝子

弘田三枝子さんは、その力強く圧倒的な歌唱力とジャズという出自ならではのたくみなスキャットを武器として、多くの有名ミュージシャンへ影響を及ぼした方です。

7歳という年齢でティーブ・釜萢さんが設立した「日本ジャズ学校」に通い、ジャズの教育を受けたという経歴を持ち、10代の若さで洋楽のカバー曲『子供ぢゃないの』をリリース、デビューを果たします。

洋楽を和製ポップスとしてカバーした楽曲を多くヒットさせた彼女は、その後のGSブームなどで一時失速してしまいますが、作詞になかにし礼さん、作曲と編曲を川口真さんが担当して1969年にリリースした『人形の家』が大ヒットを記録。

再びシーンのトップ・アーティストへと返り咲きます。

若い音楽ファンにも知って頂きたい、日本の戦後を代表する偉大なシンガーですよ!

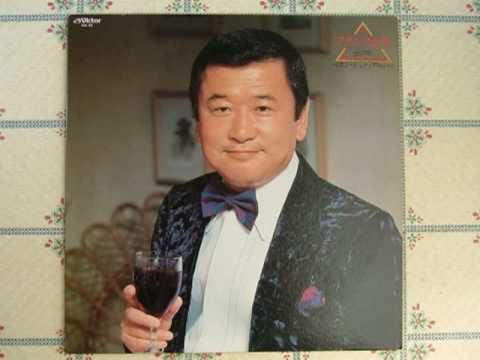

I don’t know why笈田敏夫

笈田敏夫さんの名前の漢字を、ぱっと見ただけでさらりと読める方は多くはないかもしれませんが、読み方は「おいだ」です。

ドイツはベルリン生まれの笈田敏夫さんは、戦後の日本を代表するジャズ・シンガーの1人であり、1953年から8年連続で紅白歌合戦に出場を果たしてします。

不祥事を起こしてしまい、芸能界から追放された時期もありましたが、死後に贈呈された2003年度の日本ジャズヴォーカル賞及び第45回日本レコード大賞の特別功労賞をはじめとして、数々の栄誉ある音楽賞のみならず、1995年には勲四等瑞宝章を受章するなど、日本の文化史において重要な存在として記憶され続ける偉人なのですね。

あのビング・クロスビーさんの影響でジャズを歌い始めたという笈田さんが持つ深みのある艶っぽい歌声、蝶ネクタイとタキシードでばっちり決めたダンディなスタイルは、まさに戦後の日本ジャズの第一人者と呼ぶにふさわしい存在感と実力の持ち主です!

東京ブギウギ笠置シヅ子

「ブギの女王」として知られ、戦後を代表するシンガーの1人である笠置シヅ子さん。

戦前から舞台などで活躍し、日本のジャズ・シーンにおいて多大な影響を及ぼした作曲家、服部良一さんと出会い、ジャズ歌手として売り出し始めます。

本格的に大衆へと知られ始めたのは戦後のことで、先述した服部さんが作曲を手がけて1947年にリリースした『東京ブギウギ』が大ヒットを記録。

戦後の日本を象徴する楽曲として、現代まで愛され続ける定番の名曲となりました。

ブギのリズムに乗って激しく踊りながら歌う笠置さんの姿は、戦後の開放的な空気を顕著に表しているとも言われております。

日本のジャズの歴史や当時の日本のカルチャーを知る上でも欠かせない、偉大な方ですよ!

日本のジャズシンガー。国内ジャズシーンを代表するジャズボーカル(11〜20)

Come on a My House江利チエミ

同時期にデビューを果たした美空ひばりさん、雪村いづみさんとともに「3人娘」と呼ばれて日本中にブームを巻き起こしたのが、江利チエミさんです。

1937年生まれの江利さんは、12歳という若さで歌手として進駐軍のキャンプを回る仕事をこなし、15歳にして『テネシーワルツ』というアメリカの古いポピュラー音楽の楽曲でデビュー。

『テネシーワルツ』は大ヒットを飛ばし、続いてリリースされた『ツゥー・ヤング』もヒットを記録して、日本のジャズ・ブームを後押しするきっかけとなったと言われています。

江利さんの活動歴はそのまま日本の芸能の歴史につながるほどの偉大なものであり、ここで全てを語ることはできません。

1953年にはジャズの本場、アメリカでデビューを果たしてステージに立ち絶賛を浴びるなど、ジャズ・シンガーとして高い評価を受けている江利さんを知りたい方には、もとCymbalsのシンガーである土岐麻子さんが選曲を担当して2006年にリリースされた『KING RE-JAZZ SWING: CHIEMI SINGS』か、2012年に発表された『Chiemi +Jazz』をオススメします!

You’d be so Nice to Come Home toKEIKO LEE

愛知県半田市出身の在日三世としてもともとピアニストとして活動していましたが、周囲からの勧めもあり、ボーカリストに転向した彼女。

ハスキーで骨太な声質に加え、楽器奏者ならではのアドリブへの対応、自在なメロディーフェイクなどが彼女の歌をより魅力的にしています。

ジャズのテイストを残しながらも、ビートルズなどポップスの名曲や日本の歌謡曲をカバーした、ジャズとポップスの懸け橋ともいえるアルバムもとても人気があります。

Over the rainbow島袋寛子

1990年代後半、小学生という若さでSPEEDの一員としてデビュー、一躍日本中でその名前を知られるほどの人気を博した島袋寛子さん。

ジャズシンガーの記事で島袋さんがなぜ、と思われる方もいるかもしれませんが、実は島袋さんはSPEEDの最初の解散後にジャズシンガーとしてのキャリアをスタートさせているのです。

2004年に本格的なジャズプロジェクトのCoco d’Orを開始した島袋さんは、スタンダードナンバーを中心とした楽曲を歌い、定期的にアルバムのリリースやコンサートを実施。

2005年の第19回日本ゴールドディスク大賞において、ジャズ・アルバム・オブ・ザ・イヤーの邦楽部門を受賞するほど高い評価を得ているのです。

SPEED時代から高い歌唱力が注目を浴びていた島袋さんですが、ますます磨きをかけたジャズシンガーとしての彼女にもぜひ注目してみてください!

有楽町で逢いましょうフランク永井

純然たるジャズシンガーというわけではありませんが、ジャズのテイストをふんだんに盛り込んだムード歌謡を、艶のある豊かなバリトンで歌い人気を博したのがフランク永井さんです。

『有楽町で逢いましょう』や『おまえに』など多くのヒット曲を持ち、紅白歌合戦に26回連続で出演した大御所歌手の永井さんは、幼少期から歌手を目指しており、アメリカ軍のクラブ歌手としてキャリアをスタート。

ジャズを中心に歌っていましたが成功はできず、先輩格の師匠とも言えるディック・ミネさんの勧めを受け、さらには作曲家の吉田正さんと出会い、歌謡曲を歌うシンガーとして歩み始めます。

その後は華々しい成功を収めましたが、コンサートにおいてスタンダードナンバーや持ち曲の英語バージョンを歌うなど、ムード歌謡歌手として成功しながらも、ジャズシンガーとしてのキャリアを大切にしていたことが分かりますね。