1980年代初頭のイギリスで生まれたニューロマンティック。

華やかなメイクとファッション、シンセサイザーを多用したサウンドは、新たな音楽シーンを切り開く原動力となりました。

パンクの反動として生まれたこの音楽スタイルは、ムーブメントとしては短いものでしたがグラマラスな装いと共にダンスミュージックとの融合を果たし、日本も含めて多くのミュージシャンに影響を与えているのですね。

本記事では、そんなニューロマのルーツとも言える曲から代表的な楽曲までをご紹介!

最近ニューロマンティックという言葉を知った、という方もぜひチェックしてみてくださいね。

- ロマンティックな名曲。おすすめの人気曲

- 【BUCK-TICKの名曲】圧倒的な存在感を放つ伝説のバンドの人気曲

- 90年代の偉大な洋楽ロックの名曲・ヒット曲

- 日本発!テクノポップの名曲・オススメの人気曲

- 【酩酊感】洋楽サイケデリックロックの名曲まとめ【初心者向け】

- 洋楽エレクトロポップ~シンセポップおすすめの名曲・人気曲

- ザ・クロマニヨンズの名曲。おすすめ曲

- 【クラブヒッツ】1980年代にフロアをにぎわした洋楽のダンスミュージック

- 【決定版】80年代ディスコソングの名曲・ヒット曲

- 【1980年代洋楽】懐かしの80'sベストヒット曲

- 名曲ばかり!懐かしの80年代洋楽バラードまとめ

- 【80年代ノスタルジー】SYNTHWAVEの世界とは~オススメの人気曲

- 80年代にヒットした洋楽のラブソング。世界の名曲、人気曲

【80’s】ニューロマンティックを代表する名曲まとめ【New Wave】(1〜10)

Fade To GreyVisage

イギリスのバンド、ヴィサージが放つ、ニューロマンティックを象徴する一曲です。

無機質なシンセサイザーの旋律と、フロントマンであるスティーヴ・ストレンジさんの物憂げな歌声が、聴く者の心を深く捉えて離しません。

この曲を唯一無二の存在たらしめているのが、英語の歌詞に重なるミステリアスなフランス語のささやき。

まるで霧深いヨーロッパの石畳を一人さまようような、冷たくも美しい世界観に引き込まれます。

「灰色に消えていく」というタイトルが暗示するように、歌われているのは深い孤独と虚無感。

人生の彩りが失われていく感覚に、胸を締め付けられる方も多いのではないでしょうか?

その退廃的な美しさは、今もなお多くの人を魅了してやみません。

To Cut A Long Story ShortSpandau Ballet

1980年に発表された、イギリスのバンド、スパンダー・バレエの記念すべきデビューシングルです。

鋭く切り込んでくるシンセのフレーズと、タイトでダンサブルなビートが、ニューロマンティック時代の幕開けを鮮やかに告げているかのようですよね。

「To Cut a Long Story Short」つまり「要するに」というタイトルが象徴するように、過去の感傷的な話はもう終わりだと、未来へ突き進む若者のヒリヒリするような決意を感じさせます。

自分たちは新しく、美しく、そして何よりクールなんだという宣言が、この無機質でありながら熱を帯びたサウンドからダイレクトに伝わってくるようです。

当時のクラブの熱気を真空パックしたような、聴く者の背筋を伸ばしてくれる名曲ですね。

Girls On FilmDuran Duran

イギリスが生んだニューロマンティックの代表格、デュラン・デュランのキャリア初期を象徴する名曲です。

イントロで鳴り響くカメラのモーター音から、一気に彼らのグラマラスな世界観へと誘われますよね。

ニック・ローズさんのきらびやかなシンセと、ジョン・テイラーさんの躍動感あふれるベースラインが織りなすサウンドは、ディスコの熱気とニューウェイヴのクールさが見事に融合。

歌詞では、華やかなファッション業界で消費されていく美しさの虚像を「フィルムの上の少女はより美しく見える」と、どこか皮肉を込めて歌っているのがとても印象的です。

音楽と映像で時代を体現した、スタイリッシュな1曲といえるのではないでしょうか?

Being BoiledThe Human League

80年代英国ニューウェーブを代表するユニット、ザ・ヒューマン・リーグが放ったまさに「未来の音楽」を予感させた楽曲です。

不穏に響くシンセサイザーと、フィリップ・オーキーさんの淡々としたボーカルが一度聴くと脳裏に焼き付きますよね。

歌詞では「仏陀の声に耳を傾け、養蚕をやめよ」と歌われており、その挑戦的なメッセージに驚かされます。

まだ誰も聴いたことのない音を手探りで生み出そうとする、初期衝動の鋭さがひしひしと伝わってくるようです。

この冷たくも革新的なサウンドは、後の華やかなニューロマンティックシーンの確かな礎となったのかもしれませんね。

Life in TokyoJapan

グラムロックとニューウェーブの架け橋的存在とも言えるジャパンが、ディスコ界の巨匠ジョルジオ・モロダーさんと手を組んでグラムロックから大胆な転換を遂げた楽曲です。

幾度かの再リリースを経てヒットしたのを覚えている方もいらっしゃるかもしれませんね。

きらびやかなシンセのフレーズは、まるで近未来都市・東京のネオンを音で描いたかのよう。

デヴィッド・シルヴィアンさんのクールで抑制された歌声が、華やかな喧騒の中に潜む孤独感や、どこか傍観者のような視線を映し出します。

無機質なビートの上で官能的にうねるミック・カーンさんのベースが、楽曲に生々しい体温を吹き込んでいるのも印象的です。

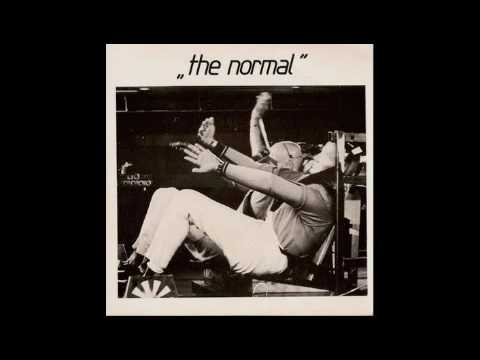

Warm LeatheretteThe Normal

イギリスのダニエル・ミラーさんによるプロジェクト、ザ・ノーマルの楽曲です。

後のニューロマンティックにも繋がるシンセサウンドの原点として知られ、1978年に自宅機材のみで制作された革新的な一曲といえるでしょう。

J.G.バラードの小説『クラッシュ』を題材としており、自動車事故の瞬間を切り取った歌詞は、聴く者に鮮烈なイメージを突きつけます。

砕ける鋼鉄、ステアリングの感触といった即物的な言葉の連なりと、感情を削ぎ落としたミニマルなシンセの響き。

この二つが織りなす無機質で倒錯的な美しさに、当時衝撃を受けた方も多いのではないでしょうか?

グレース・ジョーンズの名カバーでもおなじみですね。

SleepwalkUltravox

グループの創設者であるジョン・フォックスさんが在籍していた時代は革新的なポスト・パンクの代表格として名をはせていたウルトラヴォックスにとって、キャリアの転換点となった1980年発表の楽曲です。

新ボーカルのミッジ・ユーレさんを迎えて放った初のシングルで、バンドの新たなサウンドをシーンに提示しました。

浮遊感に満ちたシンセサイザーと躍動的なリズムが生み出すサウンドは、聴く者を非現実的な世界へと誘います。

タイトル通り、夢の中をさまよう主人公の姿を描いたのでしょうか。

冷たくも美しいメロディに乗せて、未来的な都市を無意識に歩く孤独な情景が目に浮かぶようです。

静かに語りかけるようなミッジ・ユーレさんの歌声が、そのスタイリッシュな世界観を一層引き立てていますよね。