バレエ音楽の名曲|定番のクラシックを紹介

バレエ音楽と聞いても、バレエを経験したことのない方にとっては楽曲のイメージが思い浮かびにくい方は多くいると思います。

今回は、そんな方に向けてバレエ音楽の名曲をチョイスしました。

誰もが知っているクラシックの名曲から、わりと新しいクラシックの作品まで幅広くそろえています。

聞き覚えのある曲が多いので、クラシックやバレエに詳しくない方でも楽しめると思います。

それでは美しいバレエ音楽の世界をごゆっくりとご覧ください!

- 【オーケストラ】名曲、人気曲をご紹介

- バレエ音楽の名曲|定番のクラシックを紹介

- ボレロの名曲。おすすめのボレロ形式の人気曲と名演

- 【バイオリン】時代を越えて愛され続けるクラシックの名曲・人気曲を厳選

- 【名作クラシック】涙が出るほど美しい珠玉の名曲を一挙紹介

- かっこいいクラシックの名曲。おすすめのクラシック音楽

- 【チャイコフスキー】名曲、代表曲をピックアップ!

- 美しすぎるクラシックの名曲。おすすめのクラシック音楽

- 人気のクラシックピアノ曲。日本人ピアニストの名演集

- クラシックの名曲|一度は聴きたいオススメの作品たち

- 女性におすすめのクラシックの名曲

- クラシックアレンジで聴くディズニーの名曲。おすすめの人気曲

- 甘く優しい音色と響き。魅惑のクラシックギター名曲選

バレエ音楽の名曲|定番のクラシックを紹介(11〜20)

The Creatures Of PrometheusLudwig van Beethoven

歴史上、最も重要な音楽家の1人、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン。

古典派音楽の集大成といわれている存在で、後のロマン派音楽に大きな影響を与えました。

そんなベートーヴェンの作品のなかで、バレエ音楽として有名な作品が、こちらの『The Creatures Of Prometheus』。

日本では『プロメテウスの創造物』というタイトルで知られている作品です。

現在は序曲ばかり演奏されるようになりましたが、第一幕も第二幕も非常に優れた作品なので、ぜひチェックしてみてください。

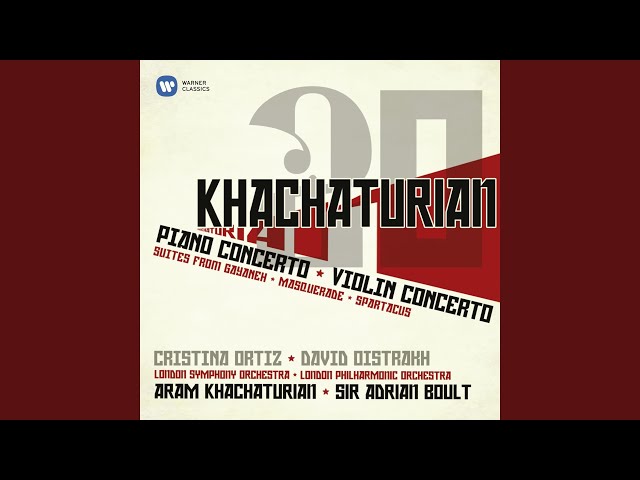

GayanehAram Khachaturian

近代音楽に大きな影響をもたらしたロシア帝国領グルジア出身の音楽家、アラム・ハチャトゥリアンさん。

いくつもの名曲を生み出している音楽家で、1930年代から1960年代にわたって活躍してきました。

こちらの『Gayaneh』は彼の作品のなかで、最も有名なバレエ音楽の作品で、日本では『ガイーヌ』というタイトルで知られています。

『ガイーヌ』の内容は少々、複雑なものなのですが、音楽の完成度と振り付けによって伝わりやすく仕上げられています。

そのため初心者には分かりづらい作品ですが、ある程度、バレエを見てきた方は楽しめる作品なので、ぜひチェックしてみてください。

The SwanCamille Saint-Saëns

ピアニスト、オルガニスト、指揮者として世界的な活躍を収めた、フランスの音楽家、カミーユ・サン=サーンス。

オペラやバレエ音楽、バロック音楽など、いくつもの音楽作品を発表しています。

こちらの『The Swan』。

後に『瀕死の白鳥』というアレンジがスタンダードになりますが、当時はこの『The Swan』というタイトルで知られていました。

時代が進むにつれ評価が高まっている曲でもあり、その構成からは細かい部分に対する完成度の高さがうかがえます。

The Tale of the Stone FlowerSergei Prokofiev

ウラル地方の民話をもとにしたバレエ作品『The Tale of the Stone Flower』。

日本では『石の花』というタイトルで知られている作品です。

この作品は20世紀に大活躍した音楽家、セルゲイ・プロコフィエフさんによって作られた作品で、彼の代表的な作品である『ロミオとジュリエット』や『シンデレラ』に次いで、大きな話題を呼んだ作品です。

この曲が完成してからまもなく、セルゲイ・プロコフィエフさんは亡くなってしまいましたが、現在もバレエ音楽の名曲として語り継がれています。

CinderellaSergei Prokofiev

20世紀に最も大きな影響をもたらした音楽家の1人、セルゲイ・プロコフィエフさん。

さまざまな形式の音楽に有名な作品を持ち、バレエ音楽でも有名な作品を持ちます。

そんなセルゲイ・プロコフィエフさんの代表的な作品として知られるバレエ音楽が、こちらの『Cinderella』。

日本ではそのまま『シンデレラ』というタイトルで知られている作品です。

この作品は『ロミオとジュリエット』の成功をキッカケに作ったという裏話があるのですが、しっかりと計算をして、とんでもないヒットソングを2つも生み出すあたり、流石としか言いようがありませんね~。

Waltz of the FlowersPyotr Tchaikovsky

いくつものバレエ音楽の名曲を生み出した偉大な音楽家、ピョートル・チャイコフスキー。

バレエに詳しくない方にとっては、クラシックの有名な作曲家という印象でしかないと思いますが、実はバレエ音楽の父といっても過言ではないほど、名曲を連発しています。

そんな彼の名曲として名高いこちらの『Waltz of the Flowers』は、『くるみ割り人形』に登場する作品の1つで、『花のワルツ』というタイトルからも分かるように華やかな長調に仕上げられています。

バレエ音楽の名曲|定番のクラシックを紹介(21〜30)

動物の謝肉祭 第13曲「白鳥」Camille Saint-Saëns

組曲『Le Carnaval des animaux』からの旋律で、カミーユ・サン=サーンスによる名高い作品です。

元は1886年初頭の謝肉祭の余興として構想された組曲中の1曲で、作曲者が存命中に唯一出版を許したものです。

チェロが奏でる流麗なメロディは、水面を滑る白鳥の優雅な姿や、伝説に語られる「白鳥の歌」の幻想的な情景を思わせます。

1905年にアンナ・パヴロワがこの曲に合わせて創作したバレエ「死の白鳥」は世界的に知られ、フィギュアスケートの羽生結弦選手もエキシビションで使用し感動を呼びました。

夏の暑さを忘れさせ、心に潤いを与えてくれるような、美しいチェロの音色に浸りたい方に聴いてほしい一曲です。