ブラームスの名曲。人気のクラシック音楽

ドイツの作曲家、ヨハネス・ブラームスが残した数々の名作からおすすめの作品を紹介します。

バッハ、ベートーベンに次ぐドイツの3大Bと称されるブラームスを詳しくなるとクラシック通の仲間入りができます。

特にベートーベンを尊敬し作曲された交響曲第1番は初演した指揮者のハンス・フォン・ビューローから『ベートーベンの交響曲10番だ』と評価されるほど影響を受けています。

今も多くのクラシックファンから愛されているブラームスの世界をご堪能ください。

ブラームスの名曲。人気のクラシック音楽(1〜10)

交響曲第1番 Op.68Johannes Brahms

1863年、ブラームス43歳の時に完成された最初の交響曲です。

この楽曲は、ブラームス22歳の時にシューマンの「マンフレッド序曲」を聴いて、それがきっかけに作曲に着手していたのですが、ベートーヴェンを尊敬し、意識するあまり完成までに21年もかかってしまったと言われています。

その分評価も高く、ドイツの指揮者であるハンス・フォン・ビューローから「ベートーベンの交響曲第10番だ」という評価があります。

ブラームスの作曲した4つの交響曲の中では、特に人気の高い楽曲となっています。

交響曲第4番Johannes Brahms

作曲家であり、ピアニストでもあったヨハネス・ブラームス。

彼が残した傑作の一つが、ウィーン時代の1885年に完成したこの作品です。

ブラームスがバッハのカンタータから着想を得て作曲したこの曲は、古典的な形式を基盤としながらも、独自の創造性で新しい音楽を生み出しています。

悲劇的なテーマから始まり、ホルンと木管楽器の美しいメロディ、リズミカルで勇ましい展開を経て、力強く情熱的なフィナーレへと至る構成は、聴く人の心を深く揺さぶります。

クラシック音楽の伝統と革新の融合を体感したい方におすすめの一曲です。

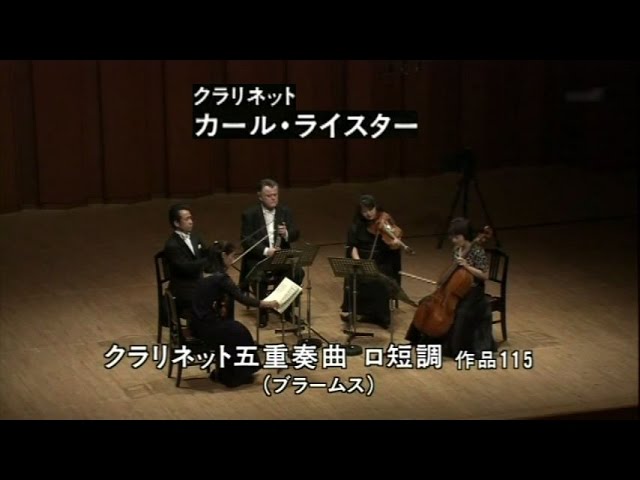

クラリネット五重奏曲ロ短調 Op.115Johannes Brahms

19世紀後半を代表する音楽家であるブラームスは、ドイツを代表とする作曲家として知られ、同じドイツの作曲家バッハやベートーベンと並び称される存在です。

彼の晩年に生み出されたクラリネットと弦楽四重奏のための室内楽曲は、成熟した技巧と深い情感が融合した珠玉の名作といえるでしょう。

クラリネット奏者との出会いがきっかけで作られたこの曲には、ブラームスの優しさと諦観が込められています。

クラシック音楽に興味はあるけれど、どこから聴き始めればいいか迷っている方におすすめの一曲です。

弦楽六重奏曲第1番 変ロ長調Op.18Johannes Brahms

若々しく情熱的な曲風が特徴である本曲は、ヨハネス・ブラームスが27歳の時に作曲されました。

尊敬しているベートーベンの影響を受けつつも、独自の表現を追求し、重厚な響きと陰影豊かな叙情性を見事に表現しています。

4つの楽章から成る本作は、約35分の演奏時間で、特に第2楽章は力強くロマンティックな旋律が印象的です。

この楽章は映画『恋人たち』で使用されたことでも知られています。

クラシック音楽の魅力を存分に味わいたい方や、ロマン派音楽に興味がある方におすすめの一曲です。

ヘンデルの主題による変奏曲とフーガJohannes Brahms

ドイツを代表する作曲家ヨハネス・ブラームスの才能が遺憾なく発揮された名作です。

1861年に28歳で作曲されたこの曲は、ヘンデルの旋律を基に25の変奏とフーガを展開しています。

ブラームスならではの古典的な美しさと革新的な技巧が融合し、高度なピアノ演奏力が要求される傑作となっています。

バロック音楽への敬意を表しつつ、ロマン派的な表現も織り交ぜた本作は、クラシック音楽の深い魅力を堪能したい方におすすめです。

音楽史に残る変奏曲の傑作をぜひ味わってみてください。

ハンガリー舞曲 第5番Johannes Brahms

1869年に出版された作品です。

ハンガリーのロマ(ジプシー)の音楽をもとにして、ブラームスが編曲した全21曲からなる舞曲集です。

もともとは4手ピアノ(連弾)用として制作されましたが、後にピアノ独奏曲版や管弦楽版などに再編曲され爆発的な人気となり。

特に第5番は単独でオーケストラのコンサートでの演目や映画やCMなどBGMとしてもよく使用されています。

ピアノ五重奏曲 Op.34Johannes Brahms

1864年に作曲された作品です。

1865年に出版されました。

当初ブラームスはこの楽曲を、弦楽五重奏として制作していましたが、上手くいかず、2台のピアノのためのソナタに書き直します。

しかしその後、周囲のアドバイスを受けて、ピアノ五重奏に再び書き直した、というエピソードの残る作品です。

ちなみに、2台のピアノのためのソナタはop.34bとして1871年に出版されています。