リヒャルト・シュトラウスの名曲。人気のクラシック音楽

リヒャルト・シュトラウスはドイツの後期ロマン派を代表する作曲家です。

シュトラウスの代表曲、交響詩「ツァラトゥストラはかく語りき」は映画『2001年宇宙の旅』のテーマ曲として知られています。

また作曲された交響詩で『マクベス』や『ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら』は吹奏楽でもよく演奏されて、吹奏楽経験者にもおなじみの作曲家でもあります。

初期はシュトラウスの父の影響でモーツァルトやシューマンであるようなクラシックの様式を守った作品が多く、ワーグナーの姪の1人と結婚したアレクサンダー・リッターと出会い革新的な作品を作曲するようになっていきます。

今回は古典的な一面と交響詩の巨匠としての変化していくシュトラウスを楽しめる作品たちを紹介していきます。

時代をなぞって聴くと作風の変化が楽しめるので、作られた時代を気にしながら聞いてみて頂けたらと思います。

- ヨハン・シュトラウス2世|名曲、定番曲をご紹介

- クラシックの名曲|一度は聴きたいオススメの作品たち

- 【名作クラシック】涙が出るほど美しい珠玉の名曲を一挙紹介

- リヒャルト・ワーグナーの名曲。人気のクラシック音楽

- 【カルテット】弦楽四重奏の名曲と人気曲

- ブラームスの名曲。人気のクラシック音楽

- 【ロマン派の名曲】魂を揺さぶる珠玉の有名作品を一挙紹介!

- エルガーの名曲。人気のクラシック音楽

- 美しすぎるクラシックの名曲。おすすめのクラシック音楽

- ストラヴィンスキーの名曲。人気のクラシック音楽

- グスタフ・マーラーの名曲。人気のクラシック音楽

- 【オーケストラ】名曲、人気曲をご紹介

- リムスキー・コルサコフの名曲|色彩豊かなロシア音楽の世界

リヒャルト・シュトラウスの名曲。人気のクラシック音楽(21〜30)

弦楽オーケストラとハープを伴ったクラリネットとファゴットのための二重小協奏曲 ヘ長調 TrV 293リヒャルト・シュトラウス

リヒャルト・シュトラウスの晩年の作品を紹介します。

1947年に作曲されたこの曲は、クラリネットとファゴットの二重協奏曲で、弦楽オーケストラとハープを伴奏に持つ珍しい編成です。

当初は「豚の番人と王女」といった物語的な要素を持たせる予定でしたが、最終的には純粋な器楽作品として完成されました。

3つの楽章が切れ目がなく演奏される約20分の曲で、クラリネットとファゴットの美しい対話が印象的です。

シュトラウスの円熟した作風が感じられ、クラシック音楽ファンにおすすめの一曲です。

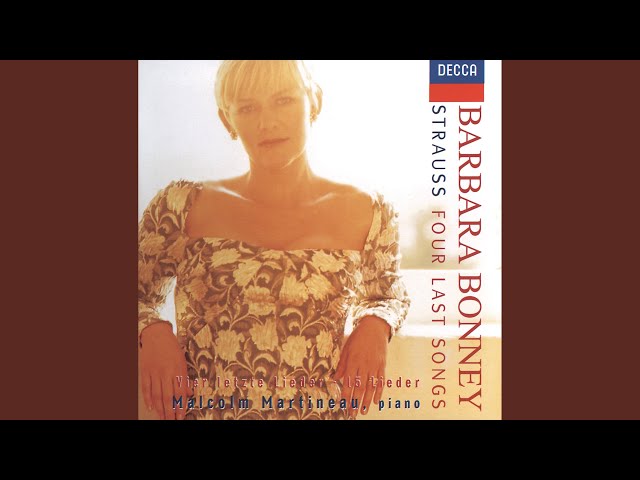

万霊節Barbara Bonney

ドイツの後期ロマン派を代表する作曲家、リヒャルト・シュトラウス。

彼の作品の中でも特に美しいのが、1885年に発表された『最後の葉による8つの歌曲』の最終曲です。

この曲は、亡き人を偲ぶ11月2日の万霊節にちなんだ作品で、古い恋愛を蘇らせようとする心情が描かれています。

ピアノ伴奏による歌曲でありながら、後期ロマン派特有の退廃的な美しさが凝縮された名バラードとして知られています。

シュトラウスの初期のリリシズムが存分に発揮された本作は、クラシック音楽愛好家に広く親しまれ、1932年にはヘーガーによってオーケストラ編曲版も作られました。

深い感動と共感を呼び起こすこの曲は、人生や愛について静かに考えたい方におすすめです。

ドン・キホーテジョージ・セル指揮、クリーブランド管弦楽団

これも交響詩です。

もととなった物語は、スペインの作家ミゲル・デ・セルバンテスが書いた「ドン・キホーテ」です。

この曲は、管弦楽の中に独奏のチェロやヴィオラが出てくる事で有名で、曲だけでなく作曲技法上でも注目されました。

13管楽器のための組曲リヒャルト・シュトラウス

20歳の時に作曲された本作は、古典的な組曲形式を踏襲しつつ、ロマン派の要素を取り入れたリヒャルト・シュトラウスの意欲作です。

13種類の管楽器で構成され、全4楽章からなります。

シュトラウスの楽器の用法の巧みさや、緻密な動機操作、対位法の手腕が随所に見られ、若き作曲者の力作として高く評価されています。

1884年10月にミュンヘンで初演され、シュトラウス自身が指揮を務めました。

クラシック音楽に興味がある方や、管楽器の魅力を堪能したい方におすすめの一曲です。

ホルン協奏曲第2番変ホ長調リヒャルト・シュトラウス

リヒャルト・シュトラウスの晩年の名作です。

シュトラウスの父はホルン奏者で、シュトラウスは幼少期からホルンの音色に親しんでいました。

本作は、シュトラウスの成熟した作曲技法と深い音楽的洞察が反映されています。

全3楽章から成り、特に第3楽章はモーツァルトへのオマージュを感じさせる軽快さと明るさを持っています。

1943年8月11日にザルツブルク音楽祭で初演されましたが、戦時中にもかかわらず希望に満ちた雰囲気を持つ曲です。

ホルンの豊かな表現力を存分に引き出しており、クラシック音楽ファンはもちろん、ホルンの魅力に惹かれる方にもおすすめです。

ヴァイオリン・ソナタリヒャルト・シュトラウス

後期ロマン派を代表するリヒャルト・シュトラウスは、1864年にミュンヘンで生まれた作曲家です。

シュトラウスの音楽キャリアは父の繋がりを通じて加速し、指揮者としても名声を高めました。

本作は1887年から1888年にかけて作曲された唯一のヴァイオリンソナタで、古典的な3楽章形式を踏襲しつつ、シュトラウス独自の個性が色濃く反映されています。

特に第2楽章「即興曲」は、甘美で美しい旋律が特徴で、後に結婚するソプラノ歌手パウリーネ・ド・アーナとの出会いを思わせるロマンティックな情熱が感じられます。

クラシック音楽ファンの方々には、シュトラウスの作風の転換期を象徴する魅力的な楽曲としてぜひ聴いていただきたいですね。

家庭交響曲リヒャルト・シュトラウス

ドイツの後期ロマン派を代表する作曲家リヒャルト・シュトラウスが家庭生活を描いた標題交響曲です。

シュトラウスは1864年6月にミュンヘンで生まれ、父の影響で6歳から本格的に作曲を始めました。

この曲は1902年から1903年にかけて作曲され、1904年3月にニューヨークで初演されました。

4管編成の大規模なオーケストラで演奏され、演奏時間は約43分です。

シュトラウス自身、妻パウリーネ、息子フランツの3人が主要なテーマとして登場し、家庭の日常が音楽で表現されています。

本作は、シュトラウスの卓越したオーケストレーション技術と家庭生活への深い愛情が感じられる作品です。

クラシック音楽に興味のある方や、音楽で日常を表現する作品が好きな方におすすめです。