【入門編】日本の伝統芸能~浪曲の名作を紹介【浪花節】

江戸時代から続く日本の伝統芸能である浪曲は浪花節とも呼ばれ、打楽器三味線の伴奏に乗せて、人情噺や歴史物語を情感豊かに語る独特な語り芸です。

一人の語り手、つまり浪曲師が複数の登場人物を演じ分け、歌と語りを巧みに使い分けながら物語を展開していきます。

庶民の喜怒哀楽を描いた義理人情物や、歴史上の英雄を題材にした時代物など、その作品世界は実に多彩。

近年では若手浪曲師の活躍も目覚ましく、現代的な解釈や新作の上演にも積極的に取り組んでいます。

そんな浪曲に興味を持たれた方に向けて、代表的な作品をここでは紹介します。

入門編としてもぴったりな記事をぜひお楽しみください。

- 昭和の名曲まとめ。必聴の懐メロ&ヒットソング特集

- 【ご当地ソング】日本全国の名曲&郷土愛の詰まったおすすめソング

- 【日本の心】三味線の名曲・人気曲まとめ

- 女の演歌。女性の心情を歌った演歌の名曲まとめ

- 【大阪の歌】情熱的&人情味あふれる大阪ソングをピックアップ

- 日本海を歌った演歌。大海原をテーマにした名曲まとめ

- YouTubeショートのBGMにおすすめ!令和リリースの人気曲

- 【2026】長崎を歌った演歌・歌謡曲の名曲まとめ【ご当地ソング】

- 【花便り】竹島宏の歌いやすい曲まとめ【2026】

- 【日本の伝統音楽】雅楽・神楽の名曲。おすすめの日本の伝統音楽

- 『日本の伝統』純邦楽の日本の祭ばやし

- 男の演歌。男性の生きざまや心意気が描かれた名曲まとめ

- 【初心者向け】カラオケでおすすめの演歌の名曲~女性歌手編

【入門編】日本の伝統芸能~浪曲の名作を紹介【浪花節】(1〜10)

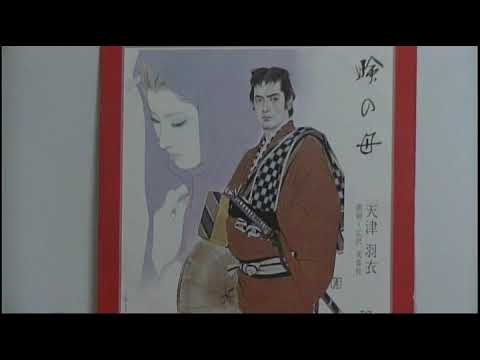

瞼の母天津羽衣

幼い頃に生き別れた母を慕い続ける渡世人忠太郎の、哀切極まる物語が語られる作品です。

長谷川伸の戯曲を題材とし、三味線の伴奏に乗せて展開される本作は、浪曲ならではの語りと節回しの妙を存分に味わえる一作。

天津羽衣さんが得意とした「母もの」シリーズの代表曲として、1995年11月にテイチクエンタテインメントからリリースされた作品で、2015年11月には復刻盤として再び世に送り出されています。

母と再会しながらも運命が残酷に交錯していく展開は、聴く者の涙を誘います。

浪曲入門として、あるいは母への思いを新たにしたいときに、じっくりと耳を傾けてみてはいかがでしょうか。

野狐三次 木っ端売り東家浦太郎

子どもの頃、母のために木屑を売り歩く少年の姿を描いた演目は、浪曲の魅力がぎゅっと詰まった作品です。

幼くして親の借金に苦しみ、病に臥せる母を想いながら懸命に生きる三次。

その切ない境遇と健気な姿が、三味線の音色とともに語られていきます。

2015年11月に復刻されたアルバム『新・浪曲名人特撰シリーズ』には、この幼少期の物語が収録されており、約20年ぶりの復刻として注目を集めました。

語りと節回しが織りなす物語は、笑いと涙が入り混じる人情譚そのもの。

浪曲に初めて触れる方にこそ聴いていただきたい一作です。

一本刀土俵入り澤孝子

浪曲の代表的な演目として語り継がれる長谷川伸原作の人情噺。

力士を夢見る駒形茂兵衛と芸者お蔦の心の交流を描いた物語です。

お蔦が貧しい茂兵衛に巾着や簪を差し出す場面、そして10年後、横綱への道が絶たれた茂兵衛が借金取りに苦しむお蔦の一家を救いに現れる場面など、人生の悲哀と温かさが三味線の音色とともに胸に迫ります。

この演目は1955年に池上勇さんの脚色で澤孝子さんによって口演され、以降長年にわたり高座で演じられてきました。

浪曲ならではの語りと節回しが一体となり、夢破れた男の矜持と人情の機微を見事に表現しています。

人生の苦楽を味わった方、また義理人情に胸を打たれる物語がお好きな方には心に響く作品でしょう。

【入門編】日本の伝統芸能~浪曲の名作を紹介【浪花節】(11〜20)

俵星玄蕃真山一郎

忠臣蔵の世界を題材にした歌謡浪曲の名作として、三波春夫さんが1964年に発表した本作は、元禄時代の義士・俵星玄蕃の物語を七五調で表現した作品です。

浪曲特有の語りと歌が織りなす構成が魅力で、俵星玄蕃という槍の名手が赤穂浪士のために奔走する姿が情感豊かに描かれています。

曲間に挟まれるセリフは軽やかでありながら魂が乗っており、聴く者を自然と物語の世界へ引き込んでいきます。

義理人情を重んじる武士の生きざまや、仲間への熱い思いが伝わってくる本作は、長編歌謡浪曲という芸能の魅力を存分に味わえる一曲です。

日本の伝統芸能に触れてみたい方や、時代劇の世界観が好きな方におすすめできる作品と言えるでしょう。

南部坂雪の別れ三波春夫

浪曲と歌謡曲を見事に融合させた長編歌謡浪曲の傑作です。

1962年に発売されたこの作品は、忠臣蔵の世界を舞台に、雪降る江戸の南部坂で繰り広げられる武士たちの別れの場面を描いています。

三波春夫さんならではの張りと艶のある声で、語りと歌唱が絶妙に織り交ぜられながら物語が展開。

約15分という長尺のなかで、義理と人情、武士の誇りと切なさが情感豊かに表現されています。

作詞・構成を北村桃児名義で三波さん自身が手がけており、浪曲師としての技術と歌手としての表現力が存分に発揮された作品です。

日本の伝統的な物語を題材にした時代物がお好きな方、また浪曲という芸能の魅力を知りたい方にぜひ聴いていただきたい名作といえるでしょう。

赤城の子守唄初代春日井梅鶯

昭和9年に東海林太郎さんの歌唱で大ヒットした歌謡曲を浪曲化した作品です。

国定忠治が叔父を斬らせてしまった子分の遺児・勘坊を背負い、自らの過ちを悔やみながら子守唄を歌う物語で、任侠の世界に生きる男の哀しみと人情が描かれています。

初代春日井梅鶯さんの美声と「梅鶯節」と称される独特の節回しが、三味線の音色とともに約25分間の長編物語を情感豊かに紡ぎます。

秩父重剛さんによる脚色で浪曲作品として生まれ変わった本作は、2015年11月にテイチクエンタテインメントよりアルバム『赤城の子守唄/天野屋利兵衛』として収録されました。

歌謡曲から浪曲へという珍しいクロスオーバー作品でもあり、浪曲入門にぴったりの一曲といえるでしょう。

義理人情ものや時代劇がお好きな方にはぜひ聴いていただきたい名作です。

天保水滸伝 笹川の花会吉野静

三味線の音色が響き渡る中、語り手が江戸時代末期の侠客たちの抗争を情感豊かに演じ分けていく本作。

天保年間の利根川周辺を舞台に、笹川繁蔵一家の宴席を巡る緊迫した駆け引きが展開されます。

語りの間合いと三味線の掛け合いによって場面が鮮やかに転換し、用心棒たちの襲撃シーンでは三味線が効果音のように響いて臨場感を高めますよね。

曲師・吉野静さんの伴奏は、玉川勝太郎さんの語りの呼吸を巧みに支え、物語の推進力を生み出しています。

義理と人情が交錯する任侠の世界を、語りと三味線だけで描き切る浪曲ならではの魅力が詰まった作品です。

浪曲に初めて触れる方にも、ドラマ性の高い物語展開が入門編としておすすめですよ。