クラシックの名曲。おすすめのクラシック音楽

長い歴史の中で、さまざまな音楽家が作ってきたクラシック音楽。

美しい旋律に心がやすらぐものから壮大なスケールに圧倒されるものまで、実にバラエティに富んでいます。

あまりの多さに「聴いてみたいけれど、何から聴けばいいかわからない」という方も多いのではないでしょうか?

そんなあなたに「まずはコレ!」とオススメしたいものをピックアップしました。

時代を越えて愛され続けるクラシック音楽の世界を、しばしご堪能ください。

- 【オーケストラ】名曲、人気曲をご紹介

- かっこいいクラシックの名曲。おすすめのクラシック音楽

- 【モーツァルト】代表曲、人気曲をご紹介

- クラシックの名曲|一度は聴きたいオススメの作品たち

- ドビュッシーの名曲。人気のクラシック音楽

- 美しすぎるクラシックの名曲。おすすめのクラシック音楽

- ブラームスの名曲。人気のクラシック音楽

- 日本の作曲家によるクラシック音楽。おすすめのクラシック音楽

- 【バイオリン】時代を越えて愛され続けるクラシックの名曲・人気曲を厳選

- 【名作クラシック】涙が出るほど美しい珠玉の名曲を一挙紹介

- 切ないクラシックの名曲。おすすめのクラシック音楽

- 【フランソワ・クープラン】クラヴサンを愛した作曲家の名曲、人気曲を紹介

- 女性におすすめのクラシックの名曲

クラシックの名曲。おすすめのクラシック音楽(1〜10)

練習曲第3番「別れの曲」Frederic Chopin

冒頭の旋律は、誰もが一度は聴いたことがあるのではないでしょうか?

1934年のショパンの生涯を描いたドイツ映画『別れの曲』でこの曲が使われていたため、日本では「別れの曲」の名で親しまれています。

この曲が書かれた頃、ショパンは故郷のポーランドを離れパリへと拠点を移しています。

この曲には「パリでの成功を夢見る心情」と「田舎を懐かしむ心情」が写し出されているのかもしれませんね。

ボレロMaurice Ravel

同じメロディーが何度も繰り返される印象的なこの曲は、聞いたことがあるという人も多いのではないでしょうか?

バレエ演者のルビンシュタインの依頼により、スペイン人役のためのバレエ曲として作曲されました。

「ボレロ」というのはスペインで18世紀末ころに作り出された舞曲のことを言います。

軽やかなリズムで、徐々にスケールが大きくなっていくのが持ち味となっています。

アイネ・クライネ・ナハトムジークWolfgang Amadeus Mozart

ト長調 K.525、『アイネ・クライネ・ナハトムジーク』は、ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルトが作曲したセレナードのひとつで、映画やテレビなどにも取り上げられた超有名な曲です。

あたかも天才モーツァルトに降りてきた音符を書き留めたような作品です。

だれが聞いてもわかりやすく、それでいて高度な音楽性をもっていますね。

同じく天才と言われているベートーベンとはまた違った才能を感じます。

クラシックの名曲。おすすめのクラシック音楽(11〜20)

バイオリン協奏曲「四季」より「冬」Antonio Lucio Vivaldi

『四季』はヴィヴァルディが作曲した『和声と創意への試み』の中の第1曲から第4曲までを春、夏、秋、冬と名付けたものの総称です。

この「冬」の第1楽章では、実も凍るような冷たい雪景色の様子が描かれています。

これに対し第2楽章では、暖炉のある暖かい部屋の中でゆったりと穏やかに流れる時間が描写されています。

第2楽章のメロディーには、『白い道』のタイトルで日本語の歌詞が付けられています。

この歌はNHK「みんなのうた」でも放送され、幅広い年齢層から広く親しまれていますね。

歌劇「トゥーランドット」より「誰も寝てはならぬ」Giacomo Puccini

プッチーニが作曲した最後のオペラである『トゥーランドット』。

美しく冷酷な姫トゥーランドットと結婚するには3つの謎を解くことが必要でしたが、謎が解けない場合には首をはねられてしまう決まりがありました。

そのトゥーランドット恋をしたダッタン国の王子カラフは見事謎を解き、二人は結ばれると言う物語です。

この「誰も寝てはならぬ」は第3幕にて、カラフが勝利を確信しながら歌い上げます。

オペラの代名詞的存在となっており、テレビなどでも度々流れています。

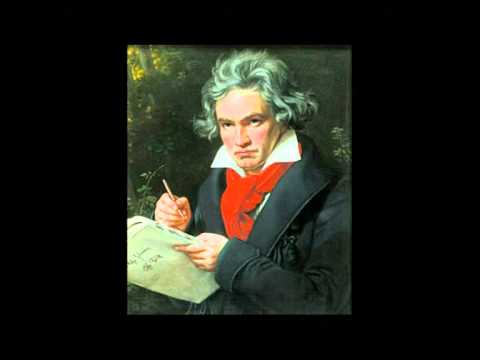

ピアノ・ソナタ第14番「月光」Ludwig van Beethoven

ベートーベンのピアノソナタの中でも、そのポピュラーな旋律によって広く親しまれている作品。

「月光」という呼び名は詩人レルシュターブのコメントから採られています。

第1楽章では夜をイメージするような厳かさをもちますが、第3楽章は一風変わって嵐や稲妻をイメージさせるような激しさがあります。

ベートーベンのさまざまな顔が楽しめる1曲です。

交響曲第5番「運命」Ludwig van Beethoven

ベートーベンの『運命』と言ったら、誰もが冒頭の「ジャジャジャジャーン」を思い浮かべるのではないでしょうか?

この「運命」というタイトルは、ベートーベンがこの冒頭の旋律について「運命は、こう扉をたたく」と語ったと、弟子のシンドラーが伝えたことに由来すると言われています。

この旋律は「運命のモチーフ」とも呼ばれ、この曲中のいたる所で出てきます。

ぜひ探しながら聞いてみてください。