【高齢者向け】盛り上がる!魚の豆知識クイズ

日本人にとって、なくてはならない食材である魚。

高齢者の方も日常の中で何気なく口にしている魚ですが、さまざまな種類があり、その生態もまだまだ知らないことばかりですよね。

今回はそんな魚にまつわるクイズをご紹介します。

どれも豆知識のようなおもしろい問題ばかりなので、楽しみながら考えてみてくださいね。

また、3択クイズなのでどんな方でも答えやすいと思います!

クイズにチャレンジしながら魚のことを学べるのも嬉しいですよね。

ぜひ高齢者施設のレクリエーションとして活用してみてくださいね。

- 高齢者の脳トレにオススメ!魚の漢字クイズ問題集

- 【高齢者向け】雑学三択クイズ

- 【高齢者向け】読めそうで読めない!魚漢字クイズ

- 【高齢者向け】おもしろくて盛り上がる!オススメのクイズ問題

- 【高齢者向け】笑えて盛り上がる!面白クイズ

- 【高齢者向け】暇つぶしにもオススメ!楽しい3択雑学クイズ

- 【高齢者向け】人に話したくなる。食べ物の雑学クイズまとめ

- 【高齢者向け】11月にオススメの雑学クイズ&豆知識問題

- 【高齢者向け】スポーツ雑学クイズ&豆知識。簡単面白い

- 【高齢者向け】懐かしいクイズで思い出がよみがえる!昭和の芸能・エンタメ・スポーツ問題

- 【知識がひろがる!】小学生向け 魚にまつわる3択クイズ

- 【面白い】雑学クイズの問題まとめ

- 【高齢者向け】盛り上がる言葉遊びゲーム。楽しい介護レク

【高齢者向け】盛り上がる!魚の豆知識クイズ(21〜30)

「渓流の女王」と呼ばれる魚は何?

- ヤマメ

- イワナ

- アユ

こたえを見る

イワナ

きれいな水、豊かな自然環境にしか生息しない、高級魚としても知られるヤマメ。

サケ目サケ科の魚で多くの地域では禁漁されている期間もあります。

漢字で書くと「山女」、渓流の女王、とても高貴な異名ですよね。

ホンソメワケベラは大きな魚にもおそれずに近づきますが、その理由は何でしょうか?

- 食べられてもいいと思っているから

- 毒があるから

- 掃除をする担当だから

こたえを見る

掃除をする担当だから

ホンソメワケベラは、温かい海に住んでいる10cmほどの小さな魚です。

ほかの魚についた寄生虫や傷んだウロコをエサにして生活しています。

そのため大きな魚もホンソメワケベラに、きれいに掃除をしてほしくて近づいてくるそうですよ。

【高齢者向け】盛り上がる!魚の豆知識クイズ(31〜40)

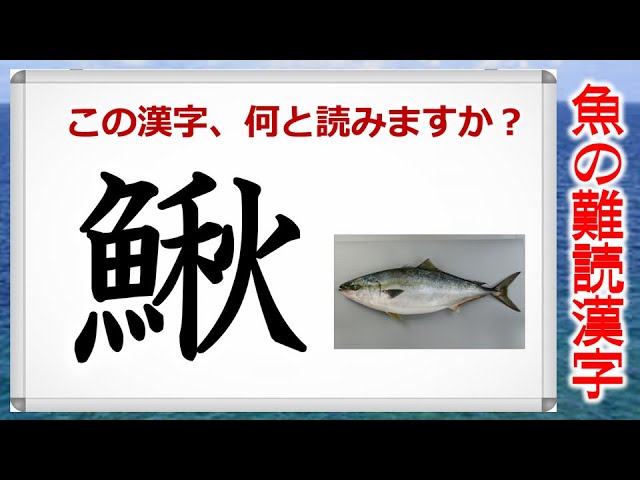

魚へんの漢字クイズ

難読!

魚へんの漢字クイズのアイデアをご紹介します。

辞書やどこまでを含めるのかで変わってきますが、魚へんの漢字は実に200個以上もあるようです。

日常の食卓で並ぶ魚の漢字は何となくわかっているつもりではありますが、釣りや魚に関わる生活をしていないと難しい問題も多くありそうですね。

例えば、魚へんの文字が表示されて「この漢字は何と読むでしょうか」というような問題が25問出題されています。

後半には難易度も高くなっていますが、好奇心がくすぐられますね。

チョウチンアンコウの名前の由来は?

- 発光する舌を持っているから

- 頭からぶら下がる発光器官があるから

- 光るウロコを持っているから

こたえを見る

頭からぶら下がる発光器官があるから

チョウチンアンコウの名前は、頭からぶら下がる発光器官がまるで「提灯」のように見えることから由来しています。

チョウチンアンコウは光の届かない暗い海の底で生活しているため、この発光器官を使って、獲物を引き寄せているんですね。

DHAが最も多く含まれている、マグロの部位はどこでしょうか?

- 赤身

- 大トロ

- 中トロ

こたえを見る

大トロ

マグロの中でも大トロは一番脂がのっており、その脂肪にDHAが多く含まれています。

健康に良いとされるDHAは、免疫機能の調整や脂肪燃焼の促進などさまざまな働きをしています。

また脳卒中や高血圧、動脈硬化など生活習慣病の予防と改善にも期待されています。

ハリセンボンが危険を感じたときに現れる、尖った針は一体何からできているのでしょうか?

- ウロコが変化したもの

- 骨が露出したもの

- 皮膚が変化したもの

こたえを見る

ウロコが変化したもの

ハリセンボンと言えば、トゲトゲしたハリをたくさん持っているイメージが強いですよね。

実はこのハリは、ウロコが変化してできたものなんですよ。

普段は体に沿って寝かせていますが、危険を感じた際は腹を膨らませてハリを立て、外敵を威嚇します。

このようにして外敵から身を守っているんですね。

5月が旬のカツオのことを何と呼ぶでしょうか?

おいしい食べ物はそれぞれの季節にあるもので、5月おいしいとされている食べ物ももちろん存在しています。

そんな5月が旬として紹介されることがあるカツオは、何と呼ばれているでしょうか。

カツオの旬は年に2回と言われていて、9月から10月の秋の旬は「戻りカツオ」と呼ばれています。

この戻りカツオに対応するように、一年の最初にやってくるカツオだと考えれば答えにも気づけそうですね。

答えは初ガツオ、脂が少なくさっぱりとしていて、加工にも向いているといわれています。