【山形の民謡】歌い継がれる故郷の心。懐かしき調べに込められた思い

日本各地に受け継がれる伝統の歌声のなかで、山形の民謡には心揺さぶる独特の魅力があります。

寒河江の甚句や最上川舟歌など、その土地の暮らしや文化が織り込まれた山形の歌には、先人たちの思いと誇りが込められています。

本記事では、古くから歌い継がれてきた童謡から現代に息づく民謡まで、山形が誇る音楽作品をご紹介します。

のどかな山形の地に思いをはせながら、懐かしさと新しさが共存する山形の民謡の世界に耳を傾けてみませんか?

- 【山形の歌】雄大な自然や故郷への愛を歌った名曲・ご当地ソング

- 【山形の民謡】歌い継がれる故郷の心。懐かしき調べに込められた思い

- 福島の民謡・童謡・わらべうた。歌い継がれる故郷のこころ

- 【秋田の民謡・童謡】ふるさと愛を感じる郷土の名曲を厳選

- 新潟の民謡・童謡・わらべうた。歌い継がれる故郷のこころ

- 岩手の民謡・童謡・わらべうた。歌い継がれる故郷のこころ

- 宮城県で歌い継がれる美しき民謡|郷土の心を奏でる名作集

- 富山の民謡・童謡・わらべうた。歌い継がれる故郷のこころ

- 熊本の民謡・童謡・わらべうた。歌い継がれる故郷のこころ

- 山梨を歌った名曲。歌い継がれる故郷のこころ

- 青森の民謡・童謡・わらべうた|津軽や八戸に息づく心に響く日本の歌

- 新潟を歌った名曲。歌い継がれる故郷のこころ

- 【北海道の民謡・童謡】時代をこえて愛され続ける北海道の歌

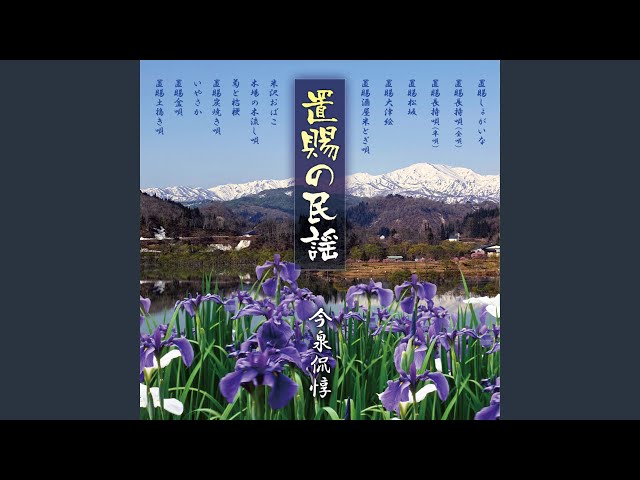

【山形の民謡】歌い継がれる故郷の心。懐かしき調べに込められた思い(11〜20)

米沢おばこ

東北地方の方言で「若い娘」を意味する言葉が愛称となった、山形県米沢地方に伝わる民謡です。

のどかでゆったりとした旋律は、米沢の豊かな自然と人々の穏やかな暮らしをほうふつとさせます。

掛け合い形式で進む歌が、お祝いの席での陽気な雰囲気を伝えてくれるかのように感じられますね。

さまざまな歌い手によって歌い継がれている本作を、故郷の風景に心を寄せたいときやのんびりとした時間に浸りたいときに聴けば、音楽を通して温かい人情に触れられることでしょう。

あがらしゃれ

『あがらしゃれ』は山形県のとてもおめでたい民謡です。

この曲名には「どうぞ上がっていってください、一杯やりましょう」という意味があり、酒盛りを歌っています。

本作は最上郡安楽城村の大沢で歌い継がれてきたもので、『大沢節』とも呼ばれています。

花笠音頭

『花笠音頭』は、山形県山形市に伝わる民謡で、酒盛り唄として歌われてきました。

同じ地方の地固め唄「櫓胴搗き唄」が元になっていて、昭和13年頃に有海桃洀さんが手を加えて『花笠音頭』が生まれたとされています。

8月上旬に山形市で行われる花笠祭では、現在もこの曲で華やかな踊りが披露されています。

最上川舟唄

『最上川舟唄』は山形県西村山郡大江町左沢発祥の舟歌で、山形民謡として有名な作品の一つです。

昭和11年、NHK仙台放送局が「最上川を下る」という番組を作る際に舟歌を紹介しようとしましたが、最上川の舟歌と言われるものが存在しなかったため、別の民謡や掛け声を活かして渡辺国俊さんが編詞を、後藤岩太郎さんが編曲を手がけ作られました。

紅花摘み唄

『紅花摘み唄』は、山形県山形市の民謡で、酒盛り唄として歌われてきました。

旧村山郡一帯は口紅や染料の原料である紅花の産地で、黄色の花が紅色に変わると花摘みが行われます。

本作は大正5年に歌詞が作られ、昭和7年にNHK仙台放送局で放送したのをきっかけに有名になりました。

庄内おばこ

山形県庄内地方に伝わる『庄内おばこ』。

「おばこ」は東北地方で跡取り娘以外の娘や未婚女性、妹など若い女性を意味する方言です。

この歌は、方言を盛り込んだおもしろい歌詞とのんびりした旋律で人気のある民謡です。

秋田県にも『秋田おばこ』という民謡がありますね。

【山形の民謡】歌い継がれる故郷の心。懐かしき調べに込められた思い(21〜30)

米沢盆唄

「米沢盆唄」は山形県米沢市に伝わる民謡です。

この盆唄と共に踊られる米沢の盆踊りは、上杉謙信の時代に、戦で勝ったお祝いに武士が踊っていたのが始まりと言われています。

その踊りを町民たちが見よう見まねで踊り、現在まで受け継がれてきています。

お盆の時期になると、米沢市内では「米沢盆唄」があちらこちらから聴こえてくるそうです。