ボレロの名曲。おすすめのボレロ形式の人気曲と名演

『ボレロ』といえば誰もがフランスの作曲家モーリス・ラヴェルの楽曲を思い浮かべますが、実はスペイン起源の舞踊音楽で一ジャンルとしても存在しています。

もちろんラヴェルによる『ボレロ』が一番有名で本ジャンルの代名詞となっており、さまざまな作曲家に影響を与えており、例えば時代劇『水戸黄門』のテーマ曲にボレロのリズムが使われていたり、同じメロディを繰り返し楽曲の中でアレンジがありながら壮大な盛り上がる作風は『タイム・セイ・グッドバイ』や宇多田ヒカルによるキングダムハーツ『光』のオーケストラ・アレンジでも効果的に使われています。

そんな影響力が強いボレロですが、こんな曲もボレロだったの?

というような曲や演奏家による名演を集めました!

ぜひラヴェルのボレロだけではない作品を聞いてみてください。

ボレロの名曲。おすすめのボレロ形式の人気曲と名演(1〜10)

タンゴ「ボレロ」Tango ” Boléro ”Juan Llossas

情熱的で哀愁を帯びたメロディーが印象的な一曲です。

タンゴの伝統的な要素とボレロのリズムを融合させた独特の構成が特徴で、聴く人の心を捉えて離しません。

1938年8月3日にバルナバス・デ・ゲッツィのオーケストラによって録音された演奏は、特に高い評価を受けています。

ダンスホールやラジオ放送で頻繁に流れた本作は、今でも多くのオーケストラやアンサンブルによって演奏され続けています。

タンゴやボレロの魅力を再発見したい方、情熱的な音楽を求めている方におすすめの一曲です。

和楽器と日本舞踊によるボレロMaurice Ravel

静かに始まり、徐々に盛り上がっていく独特の構成が魅力の傑作です。

箏や尺八、太鼓などの和楽器と日本舞踊によって、モーリス・ラヴェルの『ボレロ』に新たな解釈が加えられました。

リズムと旋律の繰り返しが、時の流れや人間の内面の変化を表現し、不死鳥の復活というテーマが込められています。

2021年12月の初演以来、多くの人々を魅了し続けており、YouTubeでの再生回数も10万回を超えました。

クラシック音楽と日本の伝統芸能の融合に興味がある方にぜひおすすめです。

「Bolero」Maurice RavelMaurice Ravel/押尾コータロー

もともと舞曲でありスペインの楽曲の影響を受けているという点からも想像がつくように、このメロディライン、非常にギターとの相性もよく、美しく聴かせてくれる作品でもあります。

こちらは、日本の俳優でも有りミュージシャンでも有る押尾コータローが演奏する、アコースティック・ギターによるボレロです。

俳優やタレントとしての彼しか知らない世代には、信じられないような豊かな音色が出ています。

ぜひ一度聴いてみてください!

ボレロの名曲。おすすめのボレロ形式の人気曲と名演(11〜20)

ショスタコーヴィチ;交響曲第7番ハ長調作品60『レニングラード』第1楽章Dmitri Dmitriyevich Shostakovich

ソビエト連邦の苦難と勝利を象徴する、壮大な交響曲です。

ナチス・ドイツの侵攻をテーマに、平和な日常から戦争の脅威へと変わっていく様子が、迫力がある音楽で表現されています。

特徴的な「戦争の主題」は、単純な旋律が繰り返されながら次第に強くなっていき、聴く人の心に強く響きます。

歴史的な背景を持つこの曲は、戦争の恐怖だけでなく、人々の勇気や希望も描いており、音楽を通じて平和の大切さを感じられる作品です。

「戦争の主題」に置き換えられた展開部はモーリス・ラヴェルの『ボレロ』に影響を受けているといわれ、動画の5分40秒あたりからその雰囲気を味わえます。

ああ人生に涙あり(水戸黄門第18-27部主題歌)一番/あおい輝彦、二番/伊吹吾郎

ここまで聴いてくると、なんとなく、「そういえば俺の知っているあの曲、ボレロなんじゃないか?」と思われている方も多いかもしれません。

実は、あの、日本でもっとも有名ともいわれる超長寿番組、時代劇ドラマ「水戸黄門」の主題歌としても、あのボレロ形式のリズムが使われているのです!!

通奏部分のリズムが一定であることを、この曲では「ボレロ形式」として呼ぶ方が多いようです。

まさか、日本で、しかも演歌調歌謡曲領域にまで強い影響を今もって与え続ける、モーリス・ラヴェル。

いかにその楽曲が強烈なイメージで存在していたかが伺えますね。

懐しのボレロ藤山一郎

昭和14年9発発売、昭和の国民的歌手藤原一郎による、歌謡曲の「懐しのボレロ」。

歌詞の部分などはどちらかというと、ハワイや南洋の島々をイメージして作られている感じも有ります。

官能的な楽曲、フラメンコなどの音部分に加えて、同じく円舞や拍手と打楽器弦楽器などによる即製の舞歌文化の有るポリネシアなどを想定したのかもしれませんが、それとはまたちがう、ごく日本的な歌謡曲です。

発想としては、おじさまがこうした文化をまるごとひっくるめて、若い世代に自作の日本語歌で伝えてくれるような……そんな、イメージが有ります。

昭和歌謡によるボレロの魅力に触れてみてはいかがでしょうか。

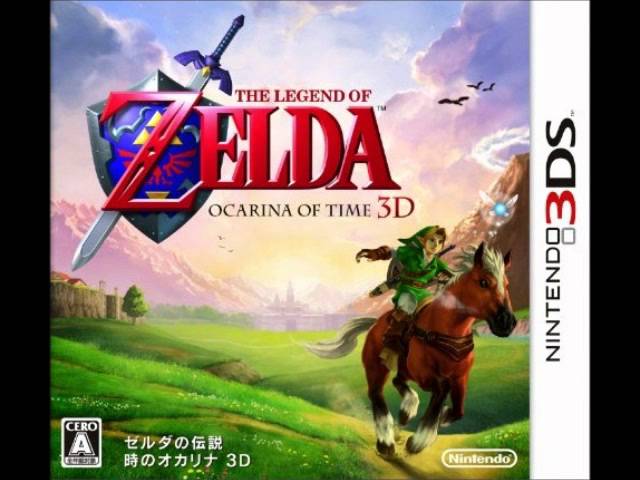

ゼルダの伝説時のオカリナ:炎のボレロ近藤浩治

ボレロの形式を取り入れた代表作といえば、この曲を挙げる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

ゲーム『ゼルダの伝説 時のオカリナ』より「炎のボレロ」です。

ゲーム内で重要な役割を果たすメロディーは、プレイヤーの記憶に強く残ります。

炎や熱を連想させるテーマが込められており、ギターのような弦楽器のリズムやフルオーケストラ的な壮大なメロディーが特徴です。

最初は神秘的な雰囲気を持ちながらも、次第に力強さを増し、冒険の始まりを予感させます。

ゲームの世界観に興味がある方や、壮大な音楽が好きな方におすすめの一曲です。

1998年11月にサウンドトラックがリリースされ、多くの音楽ファンから愛され続けています。