ボレロの名曲。おすすめのボレロ形式の人気曲と名演

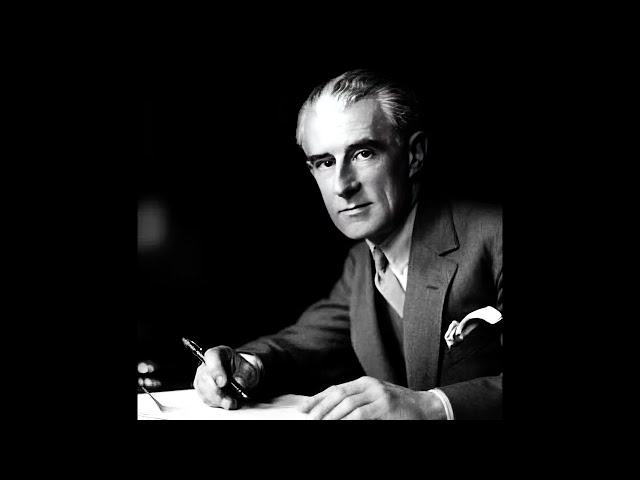

『ボレロ』といえば誰もがフランスの作曲家モーリス・ラヴェルの楽曲を思い浮かべますが、実はスペイン起源の舞踊音楽で一ジャンルとしても存在しています。

もちろんラヴェルによる『ボレロ』が一番有名で本ジャンルの代名詞となっており、さまざまな作曲家に影響を与えており、例えば時代劇『水戸黄門』のテーマ曲にボレロのリズムが使われていたり、同じメロディを繰り返し楽曲の中でアレンジがありながら壮大な盛り上がる作風は『タイム・セイ・グッドバイ』や宇多田ヒカルによるキングダムハーツ『光』のオーケストラ・アレンジでも効果的に使われています。

そんな影響力が強いボレロですが、こんな曲もボレロだったの?

というような曲や演奏家による名演を集めました!

ぜひラヴェルのボレロだけではない作品を聞いてみてください。

ボレロの名曲。おすすめのボレロ形式の人気曲と名演(21〜30)

「Bolero」Maurice RavelMaurice Ravel/山下洋輔

日本が誇る名ジャズ・ピアノプレイヤーでもある山下洋輔さん。

あのモーリス・ラヴェルのボレロを鬼才がピアノで奏でると、こんな魅力的な作品にかわります。

母校でも有る世田谷区立東大原小学校で講演した際の平成24年4月15日にその場で演奏されたもの。

即興で変化するのがボレロのもとの形式とも言われていますが、山下さんのプレイスタイルにも通じるものがあるかもしれません。

コンサートホールではなく小学校のピアノと体育館での演奏ですが、名演奏です。

「Bolero」Maurice RavelMaurice Ravel/パリ管弦楽団 クリストフ・エッシェンバッハ指揮

指揮者にもさまざまな人物がおり、それぞれの個性を活かした演奏を存分に楽しませてくれます。

このエッシェンバッハはドイツのピアニストであり指揮者。

アメリカでフィラデルフィア管弦楽団、フランスでパリ管弦楽団という欧米トップランクの両オーケストラの音楽監督を兼任したほか、北ドイツ放響の最終シーズンには3団体を兼任したほどの、クラシック本場の地で人気の高い指揮者。

2007年のNHK音楽祭の際に来日した時には名演奏が非常に多いのですが、最後の曲にクリストフ・エッシェンバッハが選んだのが、ボレロ。

必聴の演奏です。

個人的には、こちらとあわせ演奏されていたラ・ヴァルスの管弦楽版もぜひおすすめしておきたい名演。

ボレロの名曲。おすすめのボレロ形式の人気曲と名演(31〜40)

「Bolero」Maurice RavelMaurice Ravel/冨田勲

日本の偉大な編曲家でも有りシンセサイザー演奏家でも有る冨田勲。

1932年生まれと、非常に若い頃からシンセサイザーの国際的な演奏家として、電子音楽作曲者の世界的魁としても活躍していたことから、古くから海外でも高い評価と人気があります。

その、1979年作品です。

富田作品にはいずれも見られますが、その音色使いと、一音ずつの表現には、藝術という部分と壮大な世界を音で表すといった非常に高度な技術理解と技術の実現が含まれている物が多く、こちらのボレロでも、ただラヴェルの作品を、シンセサイザーに置き換えたというのとは全く異なる芸術性がプラスされています。

クラシックで言うボレロとは全く違う、ラヴェルのボレロの世界です。

「Bolero」Maurice RavelMaurice Ravel/Docomoオフィシャル(ドコモ取引先&ドコモ) NTTドコモ代表取締役社長 吉澤和弘指揮

テレビでもおなじみかもしれません。

あのNTTDocomoが、野菜、調理音、携帯電話のサウンド、シャッター音、ドローン、自転車、ワンダーコア(腹筋)、拍手音、会話、足音などなど、さまざまなサウンドを使ってその場で作り上げたモーリス・ラヴェルのオペラ。

携帯電話と通信だけのサービスだと思っていましたが、この通信品質を確保するため、そしてさまざまなサービスを提供するためには、多数の取引先との連携や活動があるのですね。

動画の最後に、演奏家の皆様のクレジットが登場します。

「Bolero」Maurice RavelMaurice Ravel/ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 グスターボ・ドゥダメル指揮

スペイン風の舞曲リズムを基調とし、全編にわたって同一のリズムと旋律が繰り返される楽曲です。

フルートから始まり、クラリネット、ファゴットと楽器が順次メロディーを引き継ぎ、音量と編成が徐々に増大していく展開は圧巻です。

機械的でありながら高揚感のある緊張感が魅力で、オーケストラの醍醐味を堪能できます。

グスターボ・ドゥダメル指揮のウィーン・フィルハーモニー管弦楽団による演奏は、伝統と革新が融合した解釈として知られており、オーケストラの豊かな音色と指揮者の情熱的なスタイルが見事に調和しています。

オーケストラ音楽の魅力を存分に味わいたい方におすすめの一曲です。

「Bolero」Maurice RavelMaurice Ravel/パリ国立高等音楽舞踊学校学生

ちょっと本格的なプロの名演奏ばかりでおつかれかもしれません、軽い気分で聴ける、パリ国立高等音楽舞踊学校の学生たちによるフラッシュモブでの演奏@ブラジルをお楽しみください。

徐々に楽器を持ち寄って演奏お始めるスタイル。

ですが、この中には多数の、既に国際コンクールでも大きな成績を収めているプレーヤーも多いのです。

なんといっても、スキルが違いますよね。

「Bolero」Maurice Ravelロンドン交響楽団 ヴァレリー・ゲルギエフ指揮

名門レニングラード音楽院卒、若くから、オペラの指揮を始め、世界各国で活躍。

さらに、日本でも、さまざまな楽団での指揮を行っていることから非常にファンの多い、ヴァレリー・ゲルギエフによる指揮、ロンドンTOPのロンドン交響楽団による演奏。

やはり緊張するのか、楽団員の演奏前のピリピリとした雰囲気が、非常に印象的。

それでいながら、非常にステージ上での深みと広がりのある音色で、かつすっきりと端正な仕上がりです。

今回ご紹介する中でも、クラシックファンには勿論ですが、あまりクラシックには耳馴染みがないという方にもおすすめしたい、非常に簡潔明快な演奏と言えるかもしれません。

おわりに

こうしてたくさんのボレロを聞くと音楽形式の一つであり、さまざまな曲に良い影響を与えていますね。

聴けば確かに「ボレロだ」という曲であったり、「これはボレロなの?」と思うような作風のボレロであったり実にさまざまです。

よく聞けば同じリズムを繰り返したり、メロディを工夫して盛り上げていく様子など共通点もたくさん。

ボレロはスペイン発祥の舞踊音楽です。

ここで賢くなったあなたはフランスの作曲家モーリス・ラヴェル、クラシック音楽のボレロだけではないと自慢できるでしょう。

これからも曲の中にあるボレロを発見して音楽を楽しんでくださいね。