小学4年生にオススメ!簡単にチャレンジできる自主学習のネタ特集

小学4年生の自主学習は、まず子供が興味を持っていることを見つけてみることをオススメします。

好きなことを学ぶと、楽しく続けられますよ。

こちらでは、毎日少しずつ学びながら自主学習に役に立つ簡単なネタをご紹介しています。

子供も大人も一緒に学ぶと、より好奇心を持って楽しみながら学ぶことができます。

学びは新しい世界を広げて、自信を育む力にもなりますよ。

ぜひこちらを参考に、興味のあるものを見つけて自主学習を楽しんでくださいね!

- 小学3年生にオススメ!簡単にチャレンジできる自主学習のネタ特集

- 小学5年生にオススメ!楽しみながらできる簡単自主学習のネタ特集

- 小学6年生にオススメ!楽しみながらできる簡単自主学習のネタ特集

- 先生に褒められる自主学習!4年生にオススメの自学理科のアイデア

- 【小学4年生】身近な材料でできる!楽しい自由研究のアイデア集

- 小学生にオススメ!4年生向けの作って楽しい工作アイデア集

- 先生に褒められる自主学習!6年生にオススメの自学理科のアイデア

- 先生に褒められる自主学習!5年生にオススメの自学理科のアイデア

- 先生に褒められる自主学習!3年生にオススメの自学理科のアイデア

- 小学生におすすめ!自由研究テーマ&工作アイデア

- 小学3年生が夢中になる!身近な材料で作る自由研究のアイデア集

- 小学生の自由研究にオススメ!身近な材料で実験&観察のアイデア

- 小学校5年生にオススメの自由研究まとめ【小学生】

小学4年生にオススメ!簡単にチャレンジできる自主学習のネタ特集(91〜100)

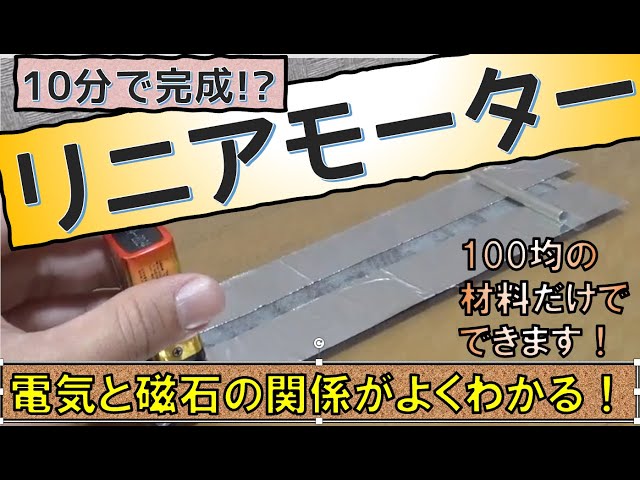

リニアモーターカー作り

乾電池をつなげて作るリニアモーターカーの作り方を紹介します。

両面テープを貼り付けた下敷きに磁石を2段取り付けましょう。

ここで、反発する磁石の力を抑えて隙間なく貼るのがポイント。

車両部分に使用するメラミンスポンジをカットして、コの字になるようアルミテープを貼り付けます。

磁石を取り付けた下敷きをテープに引っ掛けたら、クリップ線をレールにつなげましょう。

リード戦をアルミテープにはさんで、電池を直列につなげたら準備完了。

理科の実験とおもちゃの製作が同時に楽しめる自由研究のテーマです。

川と地形の観察

浸食作用、運搬作用、堆積作用などの流れる水の働きは、川の周りで地形として現れています。

たとえば、河口付近によく見られる三角州は堆積作用によって生まれる地形なんですね。

そこで、インターネットや書籍、地図などでこれらの地形がある場所を調べ、実際に足を運んで観察してみましょう。

写真を撮っておいたり、川の形や流れはどうなっているのかなど周辺の状況もまとめていくと、今まで気づかなかった法則が見つかったり、流れる水の働きについての理解が深まるかもしれません。

小学4年生にオススメ!簡単にチャレンジできる自主学習のネタ特集(101〜110)

工場見学レポート

どこか普段はいけないような場所へ遊びに行き、それが自由研究に役立ったら最高だと思いませんか?

ということで紹介するのが工場見学レポートのアイデアです。

まずは興味のある工場見学について調べてみましょう。

誰もが知るお菓子やアイスの工場の中にも、見学可能なところがいくつかありますよ。

製造工程を見てまとめてみるもよし、さらに深堀して美味しさの秘密を考えてみたり、マネして作ってみたりするのもよしです。

体験コーナーがある工場も多いので、そちらを利用してもいいでしょう

小麦粉を使ってガムを作る

ガムは家にあるものを使えば簡単に自分で作れます。

強力粉でガムを作ってみましょう。

この実験では、グルテンについて調べます。

用意するものは、50gの強力粉、ボール、計量カップ、計量器、20ccの水です。

作ったガムは実際に食べられますが味がしないので、甘味料や果汁などを混ぜるといいかもしれませんね。

おわりに

ご紹介した4年生向けの自主学習は、子供たちがそれぞれ興味を持って、取り組めるものばかりです。

まず子供が興味を持てるネタを探してみてくださいね!

好きなことを学ぶと、楽しく取り組むことができますよ。

発見や学びは新しい世界を広げて、自信を育む力にもなります。

こちらを参考に、子供も大人も新しい世界を広げていただければ幸いです。