【北海道の民謡・童謡】時代をこえて愛され続ける北海道の歌

北海道の大地に響き渡る民謡や童謡には、厳しい自然と向き合ってきた人々の暮らしや喜び、祈りが込められています。

『江差追分』や『ソーラン節』をはじめとする伝統音楽は、世代をこえて歌い継がれ、今なお多くの人の心に深く根付いています。

本記事では、民謡や童謡、わらべうたなど、北海道に伝わり今もなお大切に歌われている名曲をご紹介します。

あなたも懐かしい歌声に耳を傾け、北の大地が育んだ音楽の魅力を感じてみませんか?

- 【2026】北海道を歌った名曲。歌い継がれる故郷のこころ

- 12月の童謡・民謡・わらべうた。楽しい冬の手遊び歌

- 民謡の人気曲ランキング

- 冬の童謡・民謡・わらべうたまとめ。たのしい冬の手遊び歌も

- 熊本の民謡・童謡・わらべうた。歌い継がれる故郷のこころ

- 宮城県で歌い継がれる美しき民謡|郷土の心を奏でる名作集

- 青森の民謡・童謡・わらべうた|津軽や八戸に息づく心に響く日本の歌

- 日本の数え歌。懐かしの手まり歌・わらべ歌

- 沖縄の民謡・童謡・わらべうた。歌い継がれる故郷のこころ

- 徳島の民謡・童謡・わらべうた|阿波踊りや地域に根ざした伝統の歌

- 岩手の民謡・童謡・わらべうた。歌い継がれる故郷のこころ

- 日本の唱歌・童謡・わらべうた|世代をこえて歌い継がれる心に響く名曲

- 【山形の民謡】歌い継がれる故郷の心。懐かしき調べに込められた思い

【北海道の民謡・童謡】時代をこえて愛され続ける北海道の歌(31〜40)

観光旭川音頭北海道民謡

8月に旭川夏まつりで大通りを市民舞踊パレードがあるようです。

一夜泊まりで来たつもりがまた一夜泊まるというほど旭川はいい所、とそんな楽しい歌が流れています。

曲は昭和25年の北海道開発大博覧会のテーマソングとして作られました。

磯浜盆唄大塚文雄

北海道西海岸の寿都岬地域の盆踊り唄です。

もともとは内地の人が開拓に入った時に地固めの唄を持ち込んだものだそうです。

盆踊りの陽気なイメージとはちょっと違ってどこか哀愁を帯びた感じがします。

でも一度はおいでと招いています。

道南口説川崎桂子

函館から磯谷までの地名を盛り込んでいます。

サアエーが入るので「サエ節」ともいうそうです。

それにしてもおもしろいほどに沢山の地名が出てきます。

北海道に詳しくないとわからないような地名もありますので心して聴くと良いでしょう。

北海鱈つり唄梅津智英

北海道五大民謡の一つだそうです。

タラ漁に出た漁師たちが船の上で口ずさんでいたもので漁師さんが作ったものだとか。

お地蔵さんにお参りしお祓いの米や塩を海にまいて船の安全を願う・・漁に出る前の気合を感じる唄です。

蝦夷富士の唄民謡バンドこまち

蝦夷富士と呼ばれる羊蹄山をたたえた曲です。

北海道西部にある火山です。

洞爺湖や中山峠を周りに置いた美しい風景が想像できます。

美しい山にふさわしく力強くも美しい歌唱と三味線が響きます。

ピアノもよく活かされています。

【北海道の民謡・童謡】時代をこえて愛され続ける北海道の歌(41〜50)

士別音頭畠山みどり

士別市は北海道上川地方北部にある市で、最後の屯田兵村の一つだそうです。

8月の天塩川まつりで1000人踊りのパレードが行われます。

市の団体の踊りの行列が賑やかに続いているようです。

出身の畠山みどりさんの声がマッチしています。

根室女工節高江 久美子

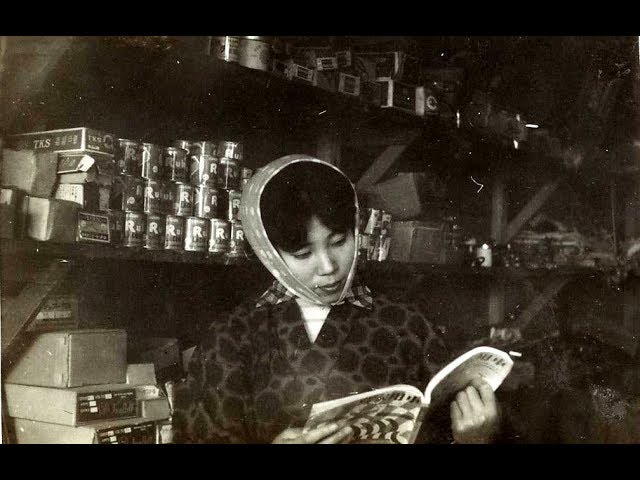

根室や千島の缶詰工場で働く女工さんの間で歌い継がれてきました。

出稼ぎの女性たちがいつ終わるとも知れない作業を朝早くから夜遅くまでさせられる。

今でいうブラック企業で働く辛さがしみじみ伝わってきます。

歌う人がだんだん減り、思いを残そうと歌碑が立てられました。