シベリウスの名曲。人気のクラシック音楽

フィンランドが生んだ名作曲家ジャン・シベリウス。

作曲家でありヴァイオリニストであったシベリウスは交響曲からピアノ、合唱までたくさんの曲を生んでいます。

出身であるフィンランドへの故郷愛がある作品が多く、その代表作として交響詩『フィンランディア』がありますが、その他にフィンランドの民族叙事詩に触発されて100曲以上に及ぶピアノ伴奏歌曲、戯曲、合唱曲があります。

今回はその中からシベリウスの名曲をピックアップしてみました!

シベリウスの名曲。人気のクラシック音楽(1〜10)

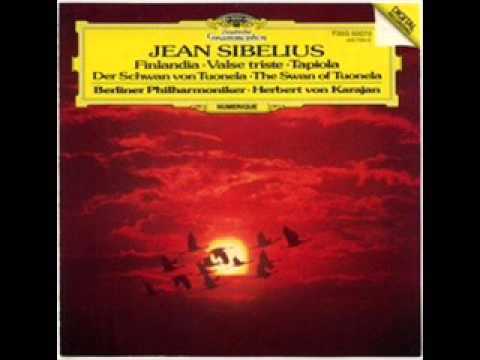

交響詩「フィンランディア」シベリウス

1899年に作曲された本作は、フィンランドの独立への願いと国民の団結を象徴する曲として広く愛されています。

ドラマチックな構成と美しいメロディラインが特徴で、フィンランドの壮大な自然や激動の歴史が音楽に昇華されています。

フィンランドでは12月8日が「フィンランド音楽の日」として祝われ、シベリウスの功績を称える特別なコンサートが開かれるそうです。

フィンランドの魂が息づく本作は、心に響く感動的な名曲として世界中で演奏され続けています。

トゥオネラの白鳥シベリウス

フィンランドの民族叙事詩「カレワラ」を題材にした本作は、イングリッシュホルンの哀愁を帯びた旋律が印象的です。

低音の弦楽器とともに、死者の国を象徴する川を静かに泳ぐ白鳥の姿を描き出しています。

シベリウスは1893年に初めてこの曲を作曲し、その後1897年と1900年に改訂を重ねました。

静寂と哀愁が漂う幻想的な雰囲気が特徴で、フィンランドの自然や神話を音楽で表現しています。

クラシック音楽に興味のある方はもちろん、静かな時間を過ごしたい方にもおすすめの一曲です。

5つの小品Clare Hammond

第一次世界大戦のまっただ中、この時期にシベリウスは、ピアノ曲やヴァイオリンの独奏曲、合唱曲など比較的小規模な作品を多く残しています。

この「5つの小品」もそんな中で書かれた作品です。

各標題に『ピヒラヤの花咲く時』、『孤独な松の木』、『はこやなぎ』、『白樺』、そして、『樅の木』と、いずれも樹に関する名前がつけられていることから日本人ピアニスト舘野泉さんが「樹木の組曲」と名付け、「樹木の組曲」としても広く知られるようになりました。

Andante festivoシベリウス

1922年に製材所の創業25周年を記念して依頼された本作は、当初弦楽四重奏として作曲され、後に弦楽オーケストラとティンパニを加えた編成に拡張されました。

1939年には世界博覧会のニューヨーク向けにラジオ放送され、シベリウス自ら指揮した唯一の録音として知られています。

静かで荘厳な雰囲気を持つ本作は、フィンランドの自然や風景を想起させるような長く引き延ばされた和音とゆっくりとしたテンポが特徴的です。

深い感動と敬虔さを伝える本作は、平和のメッセージとしても演奏され、フィンランドの国家的行事でも重要な意味を持つ楽曲となっています。

クラシック音楽に興味のある方はもちろん、心を落ち着かせたい方にもおすすめの一曲です。

交響曲第2番シベリウス

フィンランドの風土と民族性を音楽で表現した名作です。

イタリア滞在中に着想を得て、1902年3月8日にヘルシンキで初演されました。

本作は4つの楽章からなり、フィンランドの美しい自然とロシアの支配からの解放を望む国民の強い感情が込められています。

第1楽章では牧歌的な旋律が、第2楽章では幻想的な情景が広がります。

第3楽章は激しいスケルツォと静かな牧歌が交錯し、最終楽章では勝利のファンファーレが鳴り響きます。

フィンランドの魂が息づく壮大な音楽世界を体感したい方におすすめの1曲です。

交響詩「エン・サガ」シベリウス

本作はフィンランドの作曲家ジャン・シベリウスの青春時代の葛藤を描いた交響詩です。

北欧の厳しい自然を連想させる冷たい弦楽器の音色や、物語の語り手を象徴する低音楽器の主題が印象的です。

踊りや行進の場面が次第に発展していく構成は、シベリウスの内面世界を映し出しているかのよう。

1865年生まれのシベリウスは、フィンランドの国民的英雄として今もなお愛されています。

フィンランドの風景や神話に魅了されている人におすすめの一曲です。

交響詩「吟遊詩人」シベリウス

フィンランドを代表する作曲家の1人として知られるジャン・シベリウス。

1865年12月8日生まれのシベリウスは、フィンランドの風景や神話から強い影響を受けた音楽を作り出しました。

本作は1913年に作曲された短い管弦楽曲で、ハープが重要な役割を果たしています。

静謐で瞑想的な雰囲気を持ち、中世の吟遊詩人や北欧の伝説的な詩の世界を思わせる音楽です。

シベリウス自身が「ヴァイキングの時代の古いスカンジナビアのバラッド」と語るように、深い叙情性と静けさが特徴的です。

フィンランドの自然や文化に触れたい方におすすめの1曲ですね。