世界の民謡 | 海外で歌い継がれる故郷の歌

世界のさまざまな国や地域で歌い継がれる民謡のなかから、有名な曲をご紹介します。

曲名は知らなくてもどこかで聞いたことがあったり、子供の頃に口ずさんでいたりと、他国の民謡は実は私たちの日常に馴染んでいます。

なかには、日本ではオリジナル曲が知られていて、原曲はこれだったんだ!

と発見があるかもしれません。

どの国の曲だったかを知ることは、他国の文化や歴史を知ることにつながり、視野が広がることでしょう。

それぞれの国で大切にされている歴史ある民謡を、ぜひ聴いてみてください!

世界の民謡 | 海外で歌い継がれる故郷の歌(1〜10)

ロンドンデリーの歌アイルランド民謡

アイルランドの伝統的な民謡として知られる本作。

美しいメロディと感動的な歌詞が特徴で、ロンドンデリー地方に由来するとされています。

1913年にフレデリック・ウェザリーさんが歌詞を付けて『ダニー・ボーイ』として再発表され、広く知られることとなりました。

愛や郷愁、別れをテーマにした歌詞は、聴く人の心に深く響きます。

緩やかに流れるような旋律は、まるでアイルランドの豊かな自然を思わせるよう。

映画やテレビ番組でも使用され、その知名度はさらに広がっています。

アイルランドの文化や歴史に興味がある方にオススメの1曲です。

大きな古時計アメリカ民謡 / Henly Clay Work

『大きな古時計』は、19世紀にヘンリー・クレイ・ワークさんによって作曲されたアメリカの歌曲です。

ワークがイギリス巡業の時に泊まったホテル、「ジョージ・ホテル」に置かれていたロングケース・クロックがモデルとなっています。

メリーさんの羊アメリカ民謡 / Sarah Josepha Hale

アメリカ民謡の宝石とも呼べる本作。

サラ・ジョセファ・ヘイルさんが1830年に発表したこの童謡は、子羊を愛する少女メアリーの物語を優しく紡いでいます。

雪のように白い羊が、愛情に導かれて少女の後を追う姿は、子供たちの心に温かな感情を残しました。

1877年にはエジソンが自ら発明した蓄音機で、人類初の声をこの曲で録音したとしても知られています。

シンプルなメロディと愛らしい歌詞は、幼い頃から口ずさむ思い出の1曲。

動物への優しさや純粋な愛情を教えてくれる、まさに世代を超えて愛される名曲です。

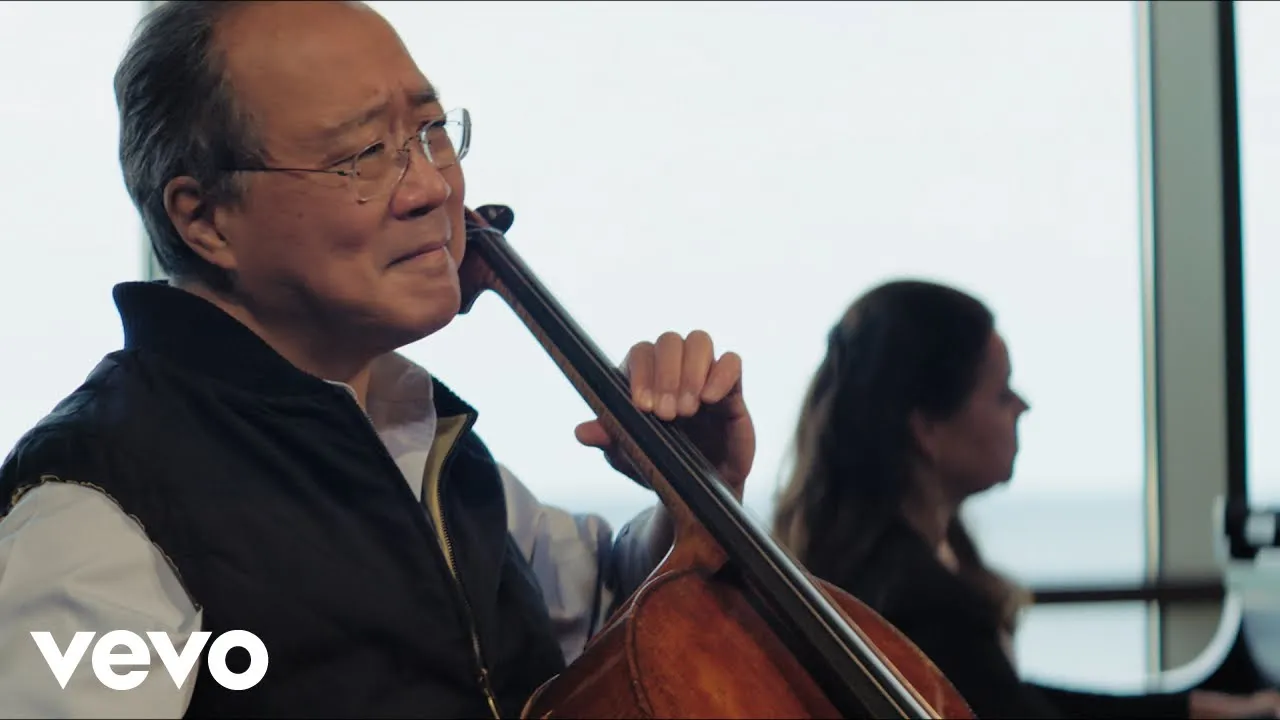

鳥の歌カタロニア民謡

『鳥の歌』は、カザルスさんの編曲・チェロ演奏で有名なスペイン・カタルーニャ(カタロニア)民謡です。

原曲は、カザルスさんの故郷カタルーニャのクリスマス・キャロル。

歌詞では、キリスト聖誕を祝うため鳥達が集い歌う様子が描写されています。

森のくまさんアメリカ民謡

『森のくまさん』は元々はアメリカ民謡です。

NHK『みんなのうた』で1972年8月に初回放送されたことで、日本でも広く知られることとなりました。

原曲でもやはり熊と対面した人間との滑稽なやりとりが描かれています。

ロンドン橋イギリス民謡

イギリスの伝統的な民謡として長年親しまれてきた本作。

13世紀にまで遡る歴史を持つ、ロンドン橋の破壊と再建をテーマにした歌詞となっています。

シンプルな旋律と繰り返しの構造が特徴的で、子供たちの遊び歌としても広く親しまれています。

1744年に「Tommy Thumb’s Pretty Song Book」に初めて記録されて以来、世界中で歌い継がれてきました。

ピアノやバイオリンの初心者用練習曲としても採用され、教育の場でも活用されています。

歴史的背景と親しみやすい曲調が、時代を超えて人々の心に響く理由なのかもしれませんね。

帰れソレントへナポリ民謡 / Ernesto De Curtis / Giambattista De Curtis

『帰れ、ソレントへ』は、ソレントの美しい自然と一人の男性の恋心を描くナポリ歌曲です。

歌の由来については諸説ありますが、1902年にイタリアの首相がソレントを訪れた際、ソレントの市長が経済的支援を期待して来賓をもてなすために、クルティス兄弟に作詞作曲を依頼したというのが有力とされています。