秋におすすめのクラシックの名曲

秋をイメージさせる、オススメのクラシックの名曲を紹介!

クラシックのなかには四季をテーマにした作品が多く存在します。

今回は直接「秋」をテーマにしたものから、秋っぽさをイメージさせる曲までをピックアップしてみました!

暗い曲調のものから明るい曲調のものまで、さまざまな曲調からチョイスしているので、お気に入りの雰囲気の曲が見つかると思いますよ!

エピソードやちょっとした豆知識も紹介しているので、クラシックが好きな方は、ぜひ最後までご覧ください!

- 【名作クラシック】涙が出るほど美しい珠玉の名曲を一挙紹介

- 【秋ソング】秋の歌。秋に聴きたい名曲、おすすめの人気曲

- 切ないクラシックの名曲。おすすめのクラシック音楽

- 【バイオリン】時代を越えて愛され続けるクラシックの名曲・人気曲を厳選

- 【芸術の秋】珠玉のピアノ曲とともに|聴いて&弾いて楽しむクラシック

- クラシックの名曲|一度は聴きたいオススメの作品たち

- かっこいいクラシックの名曲。おすすめのクラシック音楽

- 人気のクラシックピアノ曲。日本人ピアニストの名演集

- 【オーケストラ】名曲、人気曲をご紹介

- チェロの名曲|奥深い音色を味わえる珠玉のクラシック作品を一挙紹介

- メンデルスゾーンの名曲|人気のクラシック音楽

- クラシックアレンジで聴くディズニーの名曲。おすすめの人気曲

- 【本日のクラシック】今日聴きたいオススメのクラシック音楽と名演集

秋におすすめのクラシックの名曲(41〜50)

Autumn Moon Over the Calm LakeLü Wencheng

伝統的な中国音楽の巨匠、呂文成による楽曲は、西湖の美しい景色を音で表現した傑作です。

広東音楽と浙江省の絲竹音楽を見事に融合させた本作は、穏やかな湖面に映る秋の月を、流れるような美しいメロディで描き出しています。

1930年代に作曲されたこの曲は、中国の音楽界で高く評価され、多くのピアニストによって演奏されています。

静けさと自然の美しさを表現した情感豊かな音色は、聴く人の心に深い安らぎをもたらします。

秋の夜長に、穏やかな気持ちで音楽に浸りたい方におすすめの一曲です。

秋におすすめのクラシックの名曲(51〜60)

展覧会の絵Modest Mussorgsky

『展覧会の絵』は、ロシアの作曲家にして「ロシア五人組」の一人としても知られるモデスト・ムソルグスキーによって書かれた楽曲です。

もともとはピアノ組曲であり、ムソルグスキーの存命中に演奏されることも出版されることもなかったそうですが、フランスの作曲家であるモーリス・ラヴェルさんによって1922年に管弦楽へと編曲され、広く世に知れ渡ることとなった経緯があります。

プロムナードにおけるメロディを聴けば、タイトルは知らなくともピンとくるのでは?

70年代のプログレッシブ・ロックがお好きな方であれば、エマーソン、レイク&パーマーによるアレンジで親しまれている方もいらっしゃるでしょう。

冨田勲さんによるシンセサイザー版などもあり、それぞれの違いを楽しみながら聴いてみるというのもいいですね。

子供の情景よりトロイメライRobert Schumann

ロベルト・シューマンといえば、ドイツのいわゆるロマン派を代表する作曲家であり、幅広い分野において多くの作品を残しています。

シューマンの作品の中ではとくに歌曲やピアノ曲の評価が高く、今回紹介している『子供の情景』もその1つ。

全13曲からなる作品の中で、最も有名なピアノ曲が第7曲となる『トロイメライ』です。

小学校の放課後に、この曲が流れていたと記憶している方も多くいらっしゃるようですね。

タイトル通り、夢見心地な雰囲気で穏やかな気持ちになれる美しい作品です。

シューマン本人によると、この楽曲は「子ども心を描いた大人のための作品」なのだそうです。

秋の夕暮れ時に、ノスタルジックな旋律をBGMとして物思いにふけってみてはいかがですか。

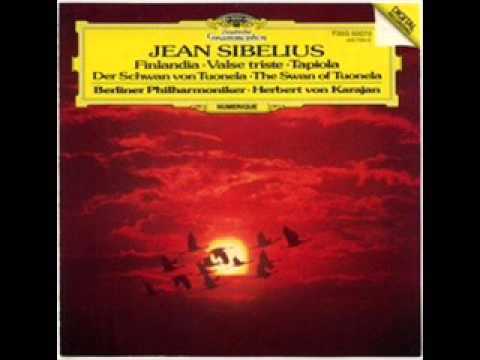

交響詩「フィンランディア」Sibelius

フィンランドの作曲家ジャン・シベリウスが1899年に作曲した交響詩です。

彼の作品の中でもっとも有名な曲のひとつではないでしょうか。

この曲が作られたころ、フィンランドは帝政ロシアの圧政に苦しめられ、独立運動が起こっていました。

帝政ロシア政府はこの曲を、フィンランドに対する愛国心をあおるということで演奏禁止処分にしました。

それほど、この曲はフィンランドへの愛国心をうまく表現できていたということですよね。

The Seasons: I. AutumnThea Musgrave

秋の情景を音楽で描き出す楽曲として、スコットランド出身の作曲家シア・マスグレイヴによる管弦楽作品をご紹介します。

1988年に作曲された本作は、絵画からインスピレーションを得て創作されました。

ルネサンス期の画家ピエロ・ディ・コジモの絵画『原始の狩猟』をモチーフに、荒々しい狩猟や嵐を予感させる激しい音楽が特徴的です。

狩猟の角笛の動機が繰り返し登場し、最終的に嵐に飲み込まれるような展開が見られます。

秋の落ち着きというよりも、自然の厳しさや人間の存在の脆さを前面に出した作品となっています。

重厚な和音やテンポの変化を用いて、秋の暗い側面を強調した本作は、深い感情と象徴性をもって聴く人に秋の本質を伝えようとする試みです。

きらきら星変奏曲Wolfgang Amadeus Mozart

『きらきら星』といえば、日本中の誰もが一度は歌ったことのある曲だと思いますが、もともとは18世紀末のフランスにてはやったシャンソンが童謡として世界中に広まったものに、日本語詞をつけて紹介されたものです。

モーツァルトの変奏曲として知られる『きらきら星変奏曲』は、実際に『きらきら星』の歌詞が書かれる以前に、シャンソンの主題を基に作曲されたのですね。

有名な主題の提示から始まり、12の変奏から成る楽曲構成で、クラシック音楽に親しんでいる方でなければ、全編に渡って聴いたことはないかもしれませんね。

芸術の秋に、昔習ったピアノをまた弾いてみようかな……という皆さま、まずは主題のフレーズだけでも挑戦してみては?

オーボエ協奏曲Wolfgang Amadeus Mozart

モーツァルトが1777年に作曲したオーボエと管弦楽のための協奏曲がこちらです。

イタリア出身のオーボエ奏者、ジュゼッペ・フェルレンディスの依頼で作られたそうです。

高いテクニックが必要な難曲で、オーボエ奏者のプロオーケストラの入団試験などでよくつかわれるそうです。

漫画、やテレビ番組などで人気だった『のだめカンタービレ』でオーボエ奏者の黒木君が演奏したので、クラシックファンでなくても聴いたことがある方が多いのではないでしょうか。