中学生の自由研究で差をつける!面白い実験&工作のアイデア集

中学生の自由研究で「面白い!」と先生や友達を驚かせたい中学生のみなさんへ!

理科の実験や工作の中には、シンプルな材料でも意外な発見がある実験がいっぱいあるんです。

銅線と乾電池で電車を走らせたり、オレンジの皮で風船を割ったり…。

普段の生活では気づかない不思議な現象を、自分の目で確かめられるのが魅力です。

こりらでは、自由研究のヒントになる面白い実験や工作を紹介します。

理科が好きな人も、そうでない人も、きっと「なるほど!」と納得する発見があるはずですよ。

- 中学生向にオススメ!短時間でできる自由研究のアイデア集

- 【人と被りたくない!】高校生におすすめの自由研究テーマ

- 【中学生】1日でできる簡単な自由研究・工作アイデア

- 簡単かわいい自由研究工作!作りたくなる女の子向けのアイデア集

- 高校生にオススメ!1日でできる簡単自由研究のアイデア集

- 高学年男子向け!簡単だけどすごい工作【手抜きとは言わせない】

- 中学生の自由研究で差をつける!面白い実験&工作のアイデア集

- 小学生の自由研究にオススメ!身近な材料で実験&観察のアイデア

- 小学校5年生にオススメの自由研究まとめ【小学生】

- 大人が夢中になる!トイレットペーパーの芯の工作アイデア集

- 【小学生向け】理科にまつわるゲーム・クイズまとめ

- 身近な材料で驚きの発見!面白い夏休み自由研究のアイデア

- 【小学校高学年向け】簡単だけどすごい!夏休み工作のアイデア集

中学生の自由研究で差をつける!面白い実験&工作のアイデア集(21〜30)

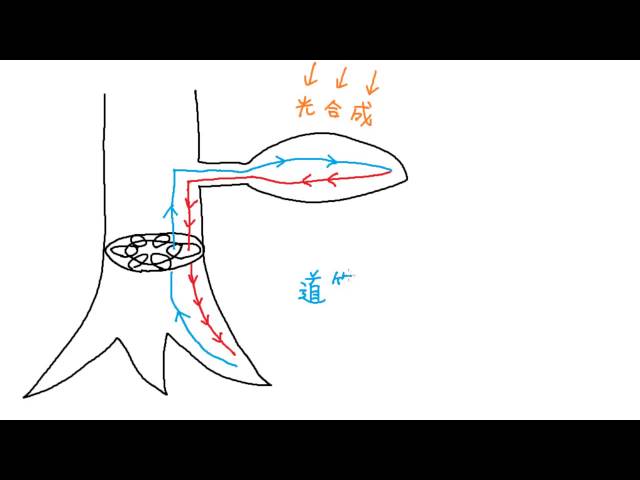

野菜の維管束について

維管束とは、植物の水や養分が通る管のことです。

その維管束が野菜ではどのようになっているのかを調べてみましょう。

好きな野菜を輪切りにして、赤く色をつけた水にひたし、しばらく時間をおきます。

切り口より少し上を切って赤くなったところを調べます。

赤くなったところで「単子葉植物」か「双子葉植物」に分けられるので、いろいろな野菜を調べてみましょう。

過冷却水

水の状態変化には衝撃、もしくは不純物などが必要です。

ですので、極めて安定した状態できれいな容器に入れた水を冷凍庫に保管しておくと、0℃より冷たい水、過冷却水が出来上がります。

これを取り出し、振るなどして外的衝撃を与えると瞬時に凍りだす……というものです。

お手軽な実験なので、ぜひ研究テーマにいかがでしょうか?

中学生の自由研究で差をつける!面白い実験&工作のアイデア集(31〜40)

カップラーメンを史上最短で作る

カップ麺は通常3分待たなければいけません。

しかし3分以内でおいしく食べられる方法はないのでしょうか。

この動画を参考にして、ほかの方法を考えてみるのもいいでしょう。

そしてカップ麺がはやく食べられるということは早くお湯が作れるということです。

その原理を利用して、ほかのことに利用できないかも同時に考えてみましょう。

ホバークラフトで摩擦についての考察

工作の自由研究にオススメなのが手作りホバークラフトです。

ホバークラフトは空気の力で浮く水陸両用の船なのですが、それをペットボトルと風船で再現しようというのがこの自由研究。

このまま机の上や水の上に浮かぶのでとてもおもしろいですよ。

不思議な見た目なのでそのまま作品として提出するのもいいですし、摩擦などの原理を考察して文章にまとめるのもオススメです。

使い捨てカイロを作る

物質の反応時に起こる発熱反応や吸熱反応を利用して温かいホッカイロや冷たい冷却カイロが作られます。

オリジナルのホッカイロ、中学生なら十分に作れますよ!

材料は食塩と活性炭と鉄粉だけですので集めるのにもそんなにも苦労はなさそう。

人気のYouTuberも作っていますのでぜひ参考にしてくださいね。

江戸時代くらいまでは塩とぬかを混ぜたものを炒って、それを布にくるんでカイロとして使用したとか。

歴史考察を付け加えると研究にもグッと深みが出ますよ!

ペットボトルでサイクロン掃除機

人気の高いサイクロン掃除機を、ペットボトルで作れます。

ほんとうにゴミがくるくると吸い込まれていきます。

ペットボトルと紙で作った掃除機とは思えないクオリティです。

机の上の消しゴムのカスの掃除にぴったりです。

温泉卵になる温度

おいしい温泉卵を作ってみようというすてきな実験です。

卵という素材は固まる温度が黄身と白身で異なり、また温度によって固まり方が変化するという非常に奥深いものなのです。

さまざまな温度を想定し、固まり具合位を予想してから、実験してみましょう!