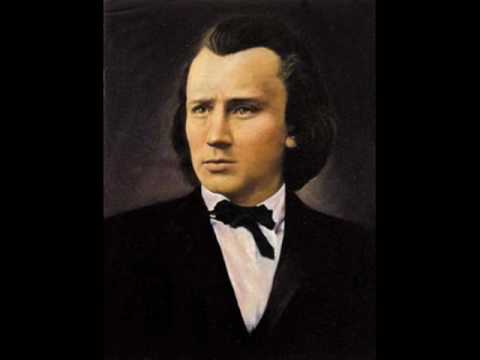

ブラームスの名曲。人気のクラシック音楽

ドイツの作曲家、ヨハネス・ブラームスが残した数々の名作からおすすめの作品を紹介します。

バッハ、ベートーベンに次ぐドイツの3大Bと称されるブラームスを詳しくなるとクラシック通の仲間入りができます。

特にベートーベンを尊敬し作曲された交響曲第1番は初演した指揮者のハンス・フォン・ビューローから『ベートーベンの交響曲10番だ』と評価されるほど影響を受けています。

今も多くのクラシックファンから愛されているブラームスの世界をご堪能ください。

- 【名作クラシック】涙が出るほど美しい珠玉の名曲を一挙紹介

- Johannes Brahmsの人気曲ランキング【2026】

- 【バイオリン】時代を越えて愛され続けるクラシックの名曲・人気曲を厳選

- ロベルト・シューマン|名曲、代表曲をご紹介

- 【モーツァルト】代表曲、人気曲をご紹介

- チェロの名曲|奥深い音色を味わえる珠玉のクラシック作品を一挙紹介

- 【ハープの名曲】高貴で繊細な音色が際立つ名作を厳選

- 美しすぎるクラシックピアノの名曲。心洗われる繊細な音色の集い

- ガブリエル・フォーレ|名曲、代表曲をご紹介

- 【カルテット】弦楽四重奏の名曲と人気曲

- J.S.バッハ|名曲、代表曲をご紹介

- 美しすぎるクラシックの名曲。おすすめのクラシック音楽

- メンデルスゾーンの名曲|人気のクラシック音楽

ブラームスの名曲。人気のクラシック音楽(91〜100)

聖なる子守歌Johannes Brahms

Johannes BrahmsがJoseph Joachimの息子の誕生を祝って作った作品で、Emanuel GeibelがLope de Vegaの詩を書き直したものに曲をつけています。

女性の音域の一つであるアルト、バイオリンの仲間でやや低い音が特徴的なビオラ、ピアノという編成による「2つの歌曲」の第2曲です。

LullabyJohannes Brahms

クラッシックのブラームスのララバイ。

オリジナルだけでなく、アレンジされたヴァージョンを聴いたことがある人も多いかもしれません。

日本語で歌詞が付けられ、歌われているものもあるようですが、クラッシックをBGMにして、ララバイとして聴かせるのも優雅な感じで良いかもしれません。

ブラームスの名曲。人気のクラシック音楽(101〜110)

ゲーテの「冬のハルツの旅」からの断章Johannes Brahms

1896年に作曲された作品です。

ゲーテの詩『冬のハルツ紀行』に曲を付けたものです。

アルト独唱、男声合唱及び管弦楽で構成された楽曲で、一般的にはアルト・ラプソディーの名で知られています。

独特の魅力を持った作品です。

F.A.E.ソナタ,第3楽章Johannes Brahms

1853年に作曲された作品です。

F.A.E.ソナタはブラームスがロベルト・シューマンとアルベルト・ディートリヒの3人の合作で制作されたヴァイオリン・ソナタです。

3人の共通の友人でヴァイオリニストのヨーゼフ・ヨアヒムに献呈されました。

タイトルのF.A.E.とはヨアヒムのモットーである(Frei aber einsam)「自由だが孤独に」の頭文字を取ったものです。

ブラームスは第3楽章を作曲しています。

チェロソナタ第1番 Op.38Johannes Brahms

1862年から1865年ブラームス32歳の頃に作曲された作品です。

1865年に出版されたチェロソナタです。

ブラームスは自身で破棄した何点かの作品を除けば、生涯で2曲のチェロソナタを残しました。

ブラームスらしい、哀愁漂うメロディーが響きます。

ホルン三重奏曲op,40Johannes Brahms

1865年に作曲された作品です。

ブラームスが作曲した室内楽曲で、ホルンが使用されているのはこの楽曲のみです。

第3楽章は、作曲年と同じ年に亡くなった、ブラームスの母親を追悼する思いがこめられていると言われています

悲劇的序曲Johannes Brahms

1880年に作曲された作品です。

この楽曲は、大学祝典序曲と同時期に作曲されました。

ブラームスが友人への書簡で「陽気な笑う序曲(大学祝典序曲)と対になる、涙をさそう序曲(悲劇的序曲)を書こうと考えている」と書いていることからも、悲劇的序曲と大学祝典序曲は対になる作品と言えます。