現代音楽(芸術音楽)の名曲。おすすめの人気曲

現代音楽と言われても、そういった音楽ジャンルがあること自体知らない、という方が大多数なのではないかと思います。

知識として多少は知っていたとしても、敷居が高く難解なイメージを抱かれている方も多いのではないでしょうか。

クラシックのみならず、ミニマル・ミュージックからアヴァン・ポップ、フリージャズ、ノイズ・アヴァンギャルドにいたるまで、現代音楽の影響は多くの分野で根付いています。

そんな現代音楽の名曲とされる楽曲を軸として、幅広い分野における楽曲を選出してみました。

現代音楽(芸術音楽)の名曲。おすすめの人気曲(1〜10)

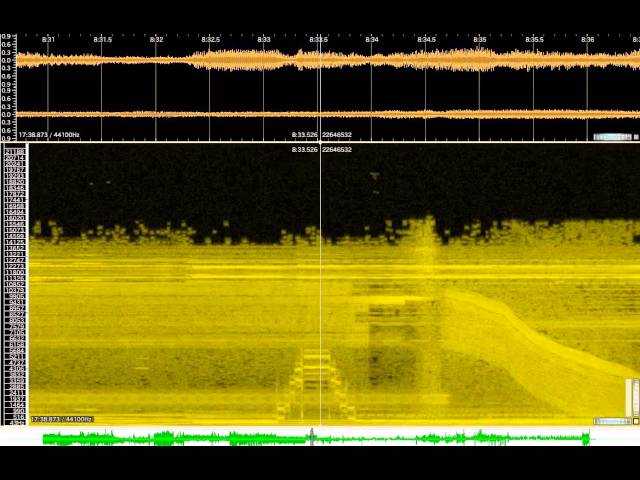

Poème ElectroniqueEdgard Varèse

エドガー・ヴァレーズさんは、フランス生まれで後のアメリカ国籍を取得した作曲家です。

インターネットなどでヴァレーズさんの写真を探せば、いかにも芸術家といった感じの気難しそうな風貌を確認できるでしょう。

決して多作なタイプではありませんが、打楽器の多用や電子楽器の導入など、その前衛的なスタイルは多くのアーティストに影響を与え、アンドレ・ジョリヴェさんや周文中さんといった、世界的に知られている作曲家がヴァレーズさんの弟子であることからも、その影響力が分かるというものでしょう。

今回紹介している楽曲は邦題を『ポエム・エレクトロニク』という作品で、1958年に開催されたブリュッセル万博のフィリップス館において演奏するために作曲されたものです。

通常の音階を持った音楽とは全く違う、聴く人によっては単なるノイズのコラージュにしか聴こえないであろう作品ですが、その先鋭性は先述したように後続の作曲家に多大なる影響を及ぼしています。

個人的には、タイトル通り「電子による詩」として味わえばいいのではないかと考えます。

春の祭典Igor Stravinsky

一般論として言われている20世紀初頭から第二次世界大戦の終わり頃にかけて生まれた近代音楽、そして戦後からの現代音楽を語る上で最も重要とされる作品の1つが、こちらの『春の祭典』です。

ロシアが生んだ20世紀を代表する作曲家、イーゴリ・ストラヴィンスキーさんによるバレエ音楽で、英題は『The Rite of Spring』。

その独創的なスタイルと当時の常識から外れたアプローチが与えた衝撃はすさまじいものがあり、初演においては怪我人が出るほどの騒ぎとなったほどです。

斬新な不協和音の使われ方や、着地点が予想できないほどの複雑なリズムが展開していく様は、るあたかも古代の宗教的儀式が持つ原始的なエネルギーを目の前にしているかのよう。

この作品をオーケストラで聴くこと自体が、貴重な音楽的体験と言えるのではないでしょうか。

ちなみに、ストラヴィンスキーさんはこちらの『春の祭典』以外にも『火の鳥』と『ペトルーシュカ』という歴史に残るバレエ音楽を手掛けております。

興味を持たれた方は、そちらも合わせてチェックしてみてくださいね。

4分33秒John Cage

現代音楽というジャンルそのものを知らなくとも、沈黙の中で生じる「意図的ではない音」によって構成されるこちらの『4分33秒』は、ご存じの方もいるでしょう。

インターネットが普及して、動画サイトなどでこの曲の存在を知ったという方も多いのでは?

1952年にアメリカの音楽家、ジョン・ケージさんが作曲した『4分33秒』は、ケージさんにとって最も有名な作品の1つであり、2020年代が過ぎた今も曲に対する論争が続けられているほどに、世界中のアーティストに影響と衝撃を与えた問題作です。

演奏時間のみが定められ、演者は本来の意味での演奏はせず、観客の発する物音など、偶発的な音がそのまま「作品」となる手法は、当然ながら賛否両論を生みました。

この作品に込められたケージさんの思想や主張などは、短い文章の中で語れるようなものではありませんが、決して単なる一発ネタなどではないことは強調しておきましょう。

クラシック音楽を学んでいた音楽少年が、どのようにしてこのような実験的な音楽を生み出すまでに至ったのか。

興味のある方は、ぜひケージさんという人間について調べてみてください。

The HoursPhilip Glass

いわゆるミニマル・ミュージックと呼ばれる分野の立役者の1人であり、現代音楽家の巨匠であるフィリップ・グラスさん。

アメリカはメリーランド州ボルチモア生まれのグラスさんは、音楽大学の名門中の名門であるジュリアード音楽院で学び、クラシック音楽の教養を持ち合わせながらも、前衛芸術から映画音楽、ポップミュージックにいたるまで数多くの分野で活躍している、音楽史にその名を刻む鬼才アーティストです。

今回はグラスさんが手掛けた多くの映画音楽の中から、2002年に公開された『めぐりあう時間たち』の表題曲を紹介します。

重厚なストリングスの中で、美しいピアノのフレーズがミニマルかつ複雑にリフレインしていく様は、まさに異なる時間軸を描いた映画本編のように、時の流れを表現しているかのよう。

繰り返し聴きたくなってしまいますね。

現代音楽やミニマル・ミュージックは難解な作品も多いですが、まずはこういった美しいピアノ曲から現代音楽家の作品に触れてみるというのもいいでしょう。

ノヴェンバー・ステップス武満徹

日本における現代音楽家の代表的な存在として、世界的な知名度を誇るのが武満徹さんです。

世界中の有名な演奏家が武満さんの作品をプログラムに取り入れたいと希望するなど、現代音楽の枠内をこえて「世界のタケミツ」と呼ばれるほどに偉大な作曲家であり、その功績は計り知れないものがあります。

1930年に東京で生まれ、ほとんど独学で音楽を学んでいたという武満さんの名前を世界に知らしめた作品といえば、やはりこちらの『ノヴェンバー・ステップス』でしょう。

西洋音楽のオーケストラと純邦楽的な要素、琵琶と尺八を組み合わせた画期的な作品で、もともとはニューヨーク・フィルハーモニック125周年記念委嘱作品の1つとして1967年に作曲されたものです。

西洋音楽と東洋音楽の融合なのか、対比なのか……聴く人によって受け取り方が違いそうだというのも実におもしろいですね。

初演以降、世界中のオーケストラで演奏され続けている作品ですから、さまざまな時代の録音を聴き比べてみる楽しみもありますよ。

とはいえ、できれば映像とともに体験していただきたいところですね。

TelemusikKarlheinz Stockhausen

現代音楽、そして電子音楽への興味を持たれている方であれば、必ず一度は体験しておくべき楽曲の1つでしょう。

作曲を担当したのは、ドイツが生んだ現代音楽家の巨匠カールハインツ・シュトックハウゼンさん。

もともとはピアノを習っていた音楽少年で、ピアニストとして生計を立てていた時期もあったそうです。

同時に哲学なども学び、フランスに拠点を移してからは作曲家として世界で初めての電子音楽を作曲、戦後の前衛音楽の旗手として活躍します。

今回紹介している『Telemusik』は、初来日した1966年の1月23日から3月2日にかけて東京のNHK電子音楽スタジオにて制作されたもの。

日本の雅楽をはじめとして、世界中の民族音楽を素材として生み出されたこのこの楽曲は、電子音楽の歴史に刻まれる偉大な作品となりました。

ちなみにシュトックハウゼンさん自ら、日本という国は「すてがアートだ」と表現するほどに影響を受けたことを公言しているのですよ。

交響曲第3番 「悲歌シンフォニー」Henryk Gorecki

たとえこの楽曲が持っているバックグラウンドを何も知らなかったとしても、ゆったりとしたテンポでじっくりと展開していく楽曲構成の中に身を委ねて、深い悲しみを秘めた旋律の美しさを聴いていれば自然に厳粛な気持ちにさせられるのではないでしょうか。

『悲歌の交響曲』という邦題でも知られているこちらの交響曲は、ポーランド出身の現代音楽家ヘンリク・グレツキさんが1976年に作曲した作品です。

20世紀後半で最も成功した交響曲とも言われており、グレツキさんの代表作の1つでもあります。

初期のグレツキさんに見られた前衛的な作風は幾分か抑えられ、反復していくミニマリズムと沈黙、信仰心に基づいた宗教音楽的な側面を押し出して、従来の交響曲の持つ形式からは逸脱しながらも、親しみやすい古典的なフレーズを多く備えた素晴らしい作品となりました。

現代音楽そのものに興味がないという方であっても、クラシックが嫌いでなければ一度は触れていただきたい普遍的な魅力があると言えましょう。

こういう作品はCD録音もいいですが、やはりコンサート会場で体験したいですよね。