北から南まで、日本各地に伝わる郷土の宝物ともいえる伝統の歌声。

あなたにも、子供のころに祖父母や父母から歌ってもらった、あるいは一緒に歌った、思い出深い1曲があるのではないでしょうか?

その土地の暮らしや文化、人々の思いが織り込まれた民謡は、世代をこえて歌い継がれてきました。

本記事では、そんな心に響く日本の民謡の数々をご紹介します。

懐かしい故郷の調べに耳を傾けながら、日本の心と風土に触れてみましょう。

- 民謡の人気曲ランキング

- カラオケで歌いたい民謡。みんなで楽しめる名曲、人気曲

- 【ソーラン節】さまざまなアーティストによる民謡の名曲を聴き比べ!

- 【懐かしい童謡・民謡・わらべうた】歌い継がれる日本のこころ

- 【ふるさとの歌】懐かしさで胸がいっぱいになる人気の邦楽曲を厳選

- 【日本の唱歌】時代をこえて愛される名曲を厳選!

- 【北海道の民謡・童謡】時代をこえて愛され続ける北海道の歌

- 大阪の民謡・童謡・わらべうた。歌い継がれる故郷のこころ

- 【2026】歌い継がれる故郷の心~日本の民謡歌手まとめ。若手も紹介!

- 福島の民謡・童謡・わらべうた。歌い継がれる故郷のこころ

- 世界の民謡 | 海外で歌い継がれる故郷の歌

- 【日本の心】三味線の名曲・人気曲まとめ

- 宮城県で歌い継がれる美しき民謡|郷土の心を奏でる名作集

【日本の民謡・郷土の歌】郷土愛あふれる日本各地の名曲集(1〜10)

ソーラン節

日本で最も有名な民謡といっても過言ではない『ソーラン節』。

もとは北海道の日本海沿岸の民謡として知られ、今では全国でこの曲を使った演舞が披露されています。

他の民謡よりも踊りやすく、テンポが速いことと、掛け声をかけやすいこと、そして『3年B組金八先生』で取り上げられたことなど、さまざまな要因が重なって広く認知されるようになった、日本が誇る名曲です。

河内音頭

大阪の熱い魂と人情がこめられた、エネルギッシュな郷土の響き。

江戸時代後期にルーツをもつ、大阪府河内地方の伝統的な盆踊り歌です。

1991年には本作をアレンジしたCMソング『カーキン音頭』が制作され、全国的な人気を博しました。

太鼓と三味線を基本としながら、ときにギターも加わる自由なスタイルで、戦国武将から現代の出来事までを即興で歌い上げます。

土地の歴史や文化が凝縮された歌詞の世界観は、まさに生きた物語。

皆で掛け声を合わせ、浪花の心意気に触れてみてはいかがでしょうか?

竹田の子守唄

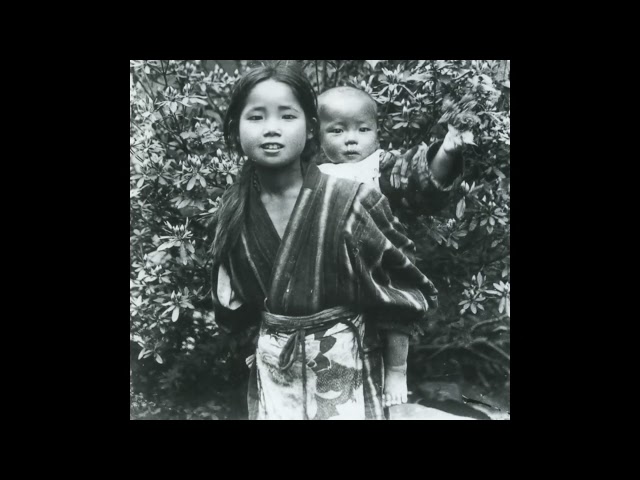

京都、伏見の竹田地区で歌い継がれてきた、哀愁に満ちた子守唄です。

しかしその実態は、貧しさから子守奉公に出された少女たちの、過酷な日常と悲しみを歌ったものでした。

盆も正月もなく働き続けるつらさが、胸にせまるように伝わってきます。

この地域の歌が広く知られるきっかけは、住井すゑさん原作の舞台『橋のない川』の取材でした。

1971年にフォークグループ「赤い鳥」が取り上げ、1991年には川村かおりさんのカバーが約28万枚のセールスを記録するなど、世代をこえて歌い継がれています。

歌声の奥にある物語に耳を澄ませば、郷土に生きた人々の息づいが聴こえてくるかもしれませんね。

箱根馬子唄

江戸時代の険しい箱根路を行き交う、馬子たちの力強い息づかいが伝わってくるような1曲です。

馬でも越せる箱根の山道と、渡ることがさらに困難だった大井川を対比させ、当時の旅の厳しさを歌い上げています。

この楽曲は、江戸時代に労働歌として自然発生的に広まった民謡です。

1901年作の唱歌『箱根八里』とはルーツが異なり、地域に深く根ざした本作は、その文化的な価値から箱根町に歌碑も建立されているのだとか。

昔の旅に思いをはせながら、日本の風土に触れたいときに聴いてみてはいかがでしょうか?

花笠音頭

威勢の良い掛け声が心をおどらせる、山形県が誇る郷土の宝物のような1曲です。

大正時代の土木作業で生まれた力強い労働歌が原型となり、昭和初期に民謡として形を整えられた本作は、1963年に蔵王の夏まつりで披露されたのをきっかけに、今では「山形花笠まつり」に欠かせない音楽となりました。

歌詞に描かれる美しい故郷の風景や特産品への誇りと、皆で声を合わせる一体感が、聴く人の心に活力を与えてくれます。

郷土の文化に触れながら、みんなで元気になりたいときにピッタリの名曲。

懐かしい風土の香りに、心が温かくなるのを感じるでしょう。

津軽あいや節

九州の港町で生まれた舟唄が、日本海を北上し、雪深い津軽の地で力強く花開いた1曲です。

源流である南国の陽気な響きに、厳しい自然と向き合う人々の思いが溶け込み、独自の音色へと昇華されました。

繰り返される掛け声は、具体的な物語ではなく、厳しい不作の時代を乗り越え、明るい未来を願う共同体の祈りそのものだったのかもしれません。

津軽五大民謡の一つとして歌い継がれ、現代では上妻宏光さんらがその精神を継承しています。

この楽曲は、仲間と集うにぎやかな場で聴けば一体感が生まれ、一人で聴けば故郷の風景や人々の温かさが心に浮かぶよう。

厳しい冬の先に春を待つような、力強い希望を感じさせてくれる調べです。

南部俵積み唄

『南部俵積み唄』は、旧南部家領の青森県三戸郡に伝わる民謡、門付唄です。

その昔、青森県三戸郡の門付芸人は、正月や節分などの節目に家々を回り、米俵などの小道具を用いて『南部俵積み唄』などを披露。

家の主人や夫人、蔵や屋敷を褒めちぎる祝いの芸を披露して、米や銭を受け取っていたと言われています。