【日本の民謡・郷土の歌】郷土愛あふれる日本各地の名曲集

北から南まで、日本各地に伝わる郷土の宝物ともいえる伝統の歌声。

あなたにも、子供のころに祖父母や父母から歌ってもらった、あるいは一緒に歌った、思い出深い1曲があるのではないでしょうか?

その土地の暮らしや文化、人々の思いが織り込まれた民謡は、世代をこえて歌い継がれてきました。

本記事では、そんな心に響く日本の民謡の数々をご紹介します。

懐かしい故郷の調べに耳を傾けながら、日本の心と風土に触れてみましょう。

- 民謡の人気曲ランキング

- カラオケで歌いたい民謡。みんなで楽しめる名曲、人気曲

- 【ソーラン節】さまざまなアーティストによる民謡の名曲を聴き比べ!

- 【懐かしい童謡・民謡・わらべうた】歌い継がれる日本のこころ

- 【ふるさとの歌】懐かしさで胸がいっぱいになる人気の邦楽曲を厳選

- 【日本の唱歌】時代をこえて愛される名曲を厳選!

- 【北海道の民謡・童謡】時代をこえて愛され続ける北海道の歌

- 大阪の民謡・童謡・わらべうた。歌い継がれる故郷のこころ

- 【2026】歌い継がれる故郷の心~日本の民謡歌手まとめ。若手も紹介!

- 福島の民謡・童謡・わらべうた。歌い継がれる故郷のこころ

- 世界の民謡 | 海外で歌い継がれる故郷の歌

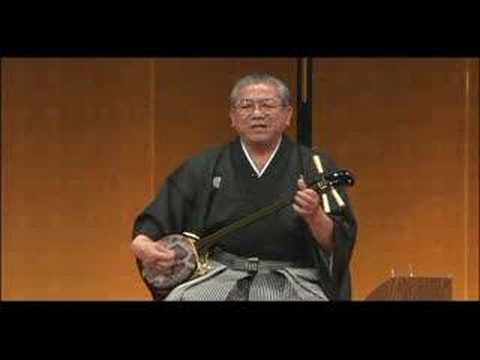

- 【日本の心】三味線の名曲・人気曲まとめ

- 宮城県で歌い継がれる美しき民謡|郷土の心を奏でる名作集

【日本の民謡・郷土の歌】郷土愛あふれる日本各地の名曲集(1〜10)

てぃんさぐぬ花

沖縄で古くから親から子へと歌い継がれてきた、温かい教えに満ちた楽曲です。

ホウセンカの花で爪を染めるように、親の教えを心に染み込ませなさいという優しい教えが歌われています。

親の言葉は数えきれない星のようであり、人生の航路を照らす北極星のようなものだという例えに、共感をおぼえる方もいらっしゃるかもしれませんね。

この楽曲は1966年にNHK『みんなのうた』で放送されたことをきっかけに広く親しまれ、近年ではドラマ『ちむどんどん』でも使用されました。

2012年3月には県民投票で県の音楽シンボルにも選ばれています。

秋田おばこ節

艶やかさのなかにどこか切なさを感じさせる、秋田を代表する郷土の歌です。

このメロディは知らなくても、独特の節回しはどこかで聴いたことがある……そんな方もいらっしゃるかもしれませんね。

もとは山形から伝わった素朴な調べでしたが、編曲家の父と歌手の娘の手によって、躍動感あふれる踊りのための音楽として磨き上げられました。

本作は、大正11年に開かれた博覧会の全国芸能競演大会で日本一に輝き、1928年には『秋田おばこ』などがレコードとして世に出ています。

故郷の祭りを懐かしむひとときに、耳を傾けてみてはいかがでしょうか?

郡上節

岐阜県郡上八幡を中心に歌い継がれる、郷愁を誘う民謡です。

その歴史は約400年前にさかのぼるといわれ、盆踊り唄として全国に知られています。

この楽曲は、故郷を旅立つ人の名残惜しい心境を歌ったもの。

雨も降らないのに別れの涙で袖が濡れてしまうという詩の情景に、思わず引き込まれてしまいますね。

大正時代に保存会が発足して以来、その温かい調べは地域の人々の手で大切に守られてきました。

都会で暮らすなかでふと故郷が恋しくなったとき、この切なくも美しい旋律が心に深く染み渡るかもしれません。

【日本の民謡・郷土の歌】郷土愛あふれる日本各地の名曲集(11〜20)

俊良主節

魂に直接語りかけるような哀切な旋律が、聴く人の心を深く揺さぶる奄美大島の島唄です。

もとは恋唄として親しまれていましたが、明治時代に地元の代議士の妻が海で命を落とすという悲劇を機に、鎮魂歌として生まれ変わりました。

この楽曲には、女性がその兄弟を霊的に守るという島の信仰が織り込まれており、深い悲しみの奥に宿る揺るぎない魂の絆を感じさせます。

中野律紀さんによる歌唱で1993年5月に音源が発売されたほか、1994年には若手がこの歌で民謡大賞を受賞するなど、世代をこえて大切に歌い継がれています。

故郷や今は亡き大切な人に思いをはせる静かな夜に、じっくりと耳を傾けてみてはいかがでしょうか。

安来節

港町の活気と、そこに生きる人々の哀愁が見事に溶け合った、島根県を代表する郷土芸能の1曲。

七七七五調の陽気なリズムに三味線やおはやしが重なり、聴く人の心をおどらせます。

ときにジャズのようだと評される自由な節回しには、どこかもの悲しさも同居しており、その奥深さに心ひかれる方もいらっしゃるかもしれませんね。

原型は江戸時代の元禄期にまでさかのぼり、北前船が運んだ各地の文化が融合して発展したとされます。

ユーモラスな踊りと一体となった本作。

日本の心の原風景に触れたいときに、この郷愁を誘う調べに耳を傾けてみてはいかがでしょうか?

炭坑節

『炭坑節』は福岡県に伝わる民謡であり、現在の田川市で誕生したと言われています。

三井田川炭鉱の女性労働者が歌っていた『伊田場打選炭唄』が原曲とされ、編曲をへて1932年に初めてレコード化されました。

現在では盆踊りの最もスタンダードな楽曲として、全国に深く浸透しています。

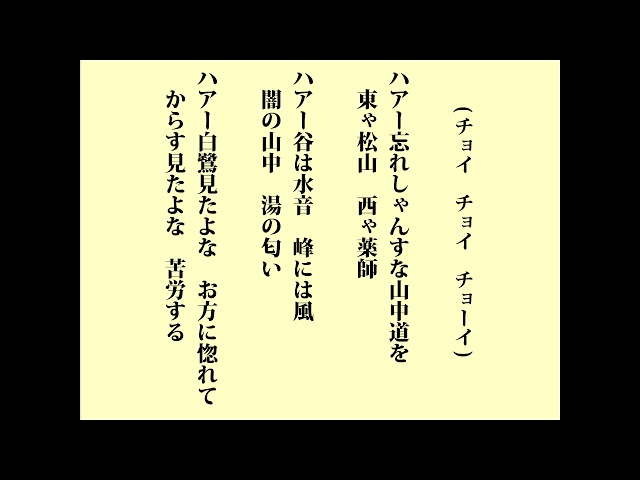

山中節

石川県山中温泉に古くから伝わる、旅情を誘う民謡です。

湯治客と浴衣姿の女性たちとの掛け合いから歌われ始めたとされ、哀愁ただようメロディのなかにも温かな交流の様子が目に浮かびます。

歌詞には、別れをおしむ気持ちや温泉街の風景が織り込まれており、聴く人の心に懐かしい情景を呼び起こすのではないでしょうか。

口伝えで歌い継がれてきた本作は、1970年の大阪万博で地元の芸妓連が舞踊とともに披露したことで、一躍全国に知られるようになりました。

日本の原風景に触れたい方や、旅先での出会いに思いをはせたい方にピッタリの1曲です。