【小学生】林間学校で楽しめるゲーム・レクリエーションまとめ

小学校に通う子供たちにとっての一大イベント、林間学校。

「予定としてはまだまだ先なのに、もうウキウキソワソワしている」なんてお子さんもいらっしゃるんじゃないでしょうか。

今回この記事では林間学校でぜひ楽しんでほしいゲーム・レクリエーションをまとめてみました。

屋外で楽しめるもの、キャンプファイヤーを囲んでできるの遊びを中心に、セレクト。

いつもの学校生活とは違う非日常体験を、みんなで一緒に盛り上げましょう!

【小学生】林間学校で楽しめるゲーム・レクリエーションまとめ(1〜10)

陣地とり

伝統的な集団遊びとして名前を変え、ルールを変え、世界中に同じような遊びがあります。

安心して遊べる屋外が少なくなった今、林間学校の広い敷地で思いっきり走り回りたいですね。

ルールも簡単、2組に分かれ、本陣となる木やオブジェにタッチすると勝ちです。

タッチされた人のその後の行動、復活できるルールなど細かい部分は最初にすり合わせてください!

陣と陣が少し離れているくらいの方が盛り上がりますよ。

生徒だけでなく先生もぜひ参加してほしいです。

Xジャイロ

まだまだ超メジャーというほど知られていない遊具がこのXジャイロ。

これを持って行った先生は「先生、それ何?それ何?」ときっと人気者になれますよ!

このボールともフリスビーとも見えるこのXジャイロ、なんでもアメリカのベイラー大学の生徒が発明したものだとか。

その構造は二重翼飛行機の不変エアホイルと同じ方法で上昇力が……と、難しいことは置いておいて、ただ投げて遊ぶだけで楽しいんです。

普通にキャッチボールができるようになるにも何時間かかかるかも。

とても軽いので女子生徒でも簡単に投げられますよ。

バースデーチェーン

学校の新学期や会社の研修時にも使われている簡単なレクリエーションです。

初対面の人との緊張を和らげる目的で行われることが多いです。

でも普通に遊びとして行っても盛り上がるんです!

ルールは簡単、しゃべらずに誕生日順、1月1日から12月31日の順に並ぶだけなんです。

人数が多いほど楽しいですので、林間学校での他学校との交流会などに最適です。

クラスを変えれば繰り返し遊べるのも魅力的ですよね。

もちろん先生も一緒に参加してくださいね。

中学年以上なら無理なく遊べそうです。

缶蹴り

町のすき間に空地があったのは昭和の原風景。

ちょうど『ドラえもん』に出てくる土管の置いてある公園のような空地、昔は缶蹴りをしている子供たちであふれかえっていました。

広い林間学校の運動場でみんなで缶蹴りをしてみませんか。

「缶蹴りは初めて」という生徒もいるかもしれませんね。

缶蹴りのルールは「缶を中心としたかくれんぼ」のイメージ。

ローカルルールがたくさんありますので始める前にルールをすり合わせてくださいね。

人数が多いなら鬼役を複数人にしてもいいです!

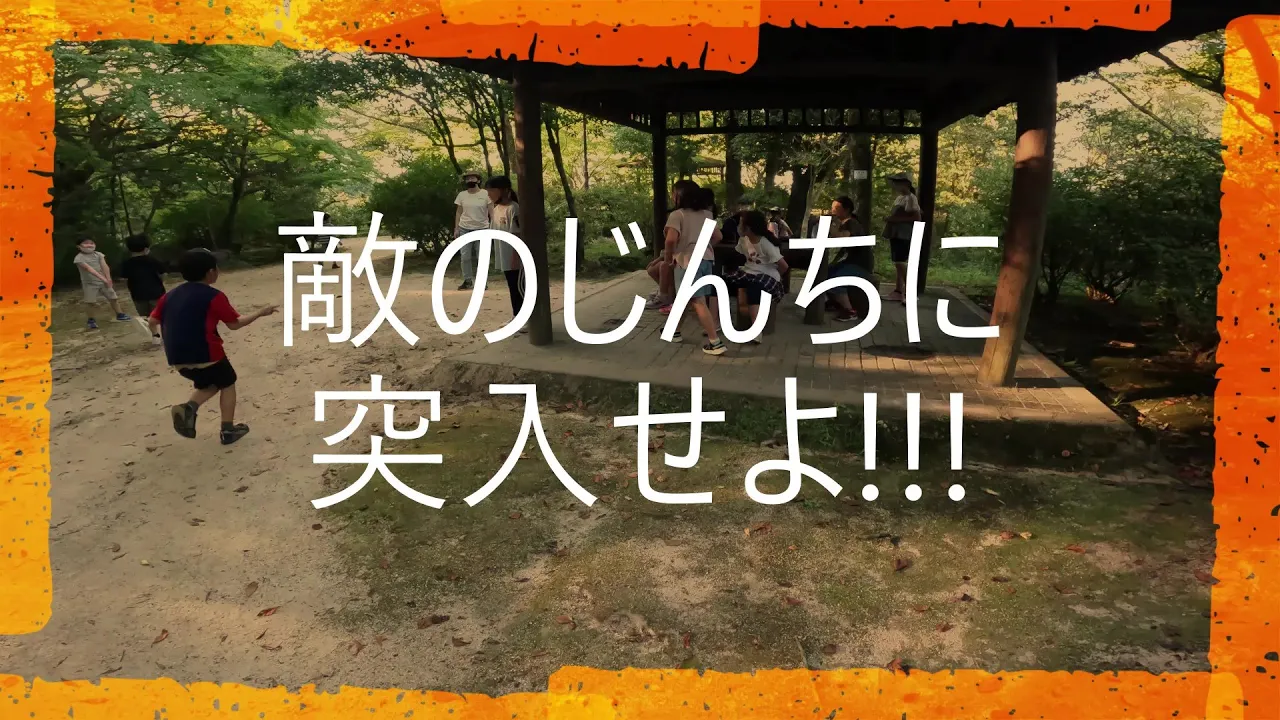

ケイドロ

「警察と泥棒」略してケイドロ。

昔からある鬼ごっこの1つですよね。

大人気番組『逃走中』はまさにこのケイドロをテレビ番組風に仕立て直したもの。

追いかける、追いかけられるといったシンプルさがとにかく楽しいんですよね。

1対大勢の鬼ごっこと違うところは警察と泥棒が同じ人数で始まるというところ。

広い林間学校の敷地ですれば絶対に盛り上がると思います!

決着がつかない場合もあると思うので「60分後に人数の多かった方が勝ち」など時間制限形式でやるのもいいかも!

ロープ潜りリレー

輪っかにしたロープをチームで協力しながら潜っていく、ロープ潜りリレー!

まずグループで手をつないで円になり、輪っかにしたロープを誰か1人の体に通しておきます。

そしてスタートの合図でそのロープを全身を使って潜り、次の人へどんどん回していきます。

そして1周するまでの時間が1番速かったチームが勝ちです。

ロープを通している間は手を離してはいけません。

一見すると簡単そうとも思いますが、ロープで作った小さな輪っかの中に体を潜らせるのはなかなか難しいもの……。

体の硬いお子さんならとくに苦労してしまうかもしれません!

苦労しているお友達がいたら、どのように体を通せばやりやすいか教えてあげながら協力してロープを1周回しましょう!

しっぽ取り

林間学校に行くならタオルの1本や2本は必ず持っていきますよね。

そのタオルを使った愉快なゲームがしっぽ取りです。

ルールは簡単、尻部にタオルをはさんでそれを取り合うだけ。

林間学校用に組み分けされたチームで競うもよし、完全個人戦で戦うもよし、いずれにしても盛り上がること間違いなしです。

小学生なら「男子は走り禁止」など対格差にハンデをつけてもよさそう。

特別な用意が必要ないのでいつでも楽しめます。

また時間調節のレクリエーションとしても重宝します。

迷ったらコレのオススメゲームです。