「E」から始まるタイトルの洋楽まとめ

この記事では、「E」から始まるタイトルの洋楽を一挙に紹介していきますね!

普段、特定の頭文字で始まる曲ばかりを聴くということはあまりないかもしれませんが、だからこそやってみるとこれまで知らなかった曲に出会えたり、新たな発見をしたりするかもしれません。

ちなみに、「E」で始まる英単語というと「Every〜〜」や「Easy」、「Each」など、曲名に使われていそうな単語がたくさんあります。

とくに洋楽が好きという方であれば、すでに何曲か思い浮かんでいるかもしれませんね。

それでは新たな曲との出会いにも期待しつつ、楽しみながら記事をご覧ください。

「E」から始まるタイトルの洋楽まとめ(21〜30)

Elderberry WineWednesday

ノースカロライナ州アシュビル出身のインディーロックバンド、ウェンズデイ。

カーリー・ハーツマンさんの歌声が印象的な彼女たちの楽曲の中でも、失恋の予感に胸が痛むのは本作。

2025年5月に公開されたシングルで、アルバム『Bleeds』からの先行曲として話題になりました。

甘い果実酒も扱いを誤れば毒になるように、愛する人との関係もまた繊細で傷つきやすいものだと気づかされます。

パートナーとの別れを経験した彼女だからこそ描ける、リアルな痛みが伝わってきますよね。

美しい思い出と壊れてしまいそうな不安が交錯する歌詞に、共感してしまう方も多いはず。

終わってしまった恋を静かに見つめ直したい時、耳を傾けてみてはいかがでしょうか。

EternityAlex Warren

SNSでの絶大な人気を背景に、深い感情表現で注目を集めるシンガーソングライター、アレックス・ウォーレンさん。

幼少期に両親を亡くした経験を音楽へと昇華させ、多くの人々に寄り添う活動を続けています。

2025年7月に公開されたアルバム『You’ll Be Alright, Kid』の幕開けを飾る本作は、フォーク・ポップの温かな響きと語りかけるような歌声が特徴的です。

亡き家族への喪失感を背景にしつつ、愛する人とは来世でも共にありたいと願う、切なくも美しい愛のメッセージが込められていますよ。

シンプルな構成ながら感情を揺さぶる旋律は世界中で共感を呼び、米ビルボードチャートで16位を記録しました。

大切な人を想う夜や、静かに心を落ち着けたい時に聴いてほしい名曲です。

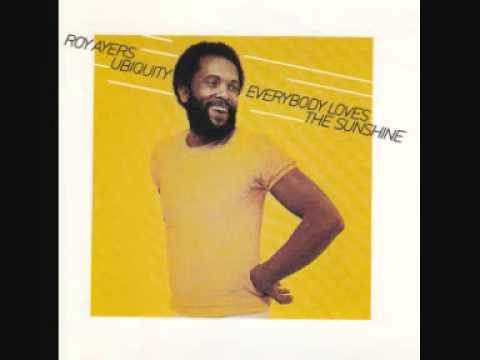

Everybody Loves The SunshineRoy Ayers Ubiquity

1970年代ジャズ・ファンクの金字塔として語り継がれる一曲です!

ヴィブラフォン奏者ロイ・エアーズさん率いるRoy Ayers Ubiquityが1976年にリリースしたアルバムのタイトル曲で、まるで真夏の午後の光と熱気を音に封じ込めたようなメロウなグルーヴが魅力。

ARPシンセの持続音が時間感覚を溶かし、エレピとヴィブラフォンが繊細に絡み合います。

太陽の光や日焼けした肌、蜂や花といった夏の情景を穏やかに歌い上げた歌詞は、ブラック・コミュニティの喜びを祝福する静かなアンセムでもあります。

ヒップホップ界で200曲近くサンプリングされ、ゲーム『Grand Theft Auto: Vice City Stories』や映画『Straight Outta Compton』でも使用された本作は、世代を超えて愛されるサマー・クラシック。

晴れた日の散歩やドライブで聴けば、心まで解放されるような温かさに包まれますよ。

Every Little StepBobby Brown

ボストン出身のソウル/R&Bシンガーとして、ニュー・ジャック・スウィングを牽引してきたボビー・ブラウンさん。

ニュー・エディションの創設メンバーとして1978年から活動をスタートし、1985年にソロへ転向。

1986年のソロ作『King of Stage』でデビュー後、1988年リリースのアルバム『Don’t Be Cruel』が全米1位を記録し、『My Prerogative』など5曲ものトップ10ヒットを生み出しました。

1990年にはグラミー賞の最優秀男性R&Bボーカル・パフォーマンスを受賞。

ヒップホップのビート感とソウルフルな歌唱、ダンサーとしての強靭なステージングを融合させた彼のスタイルは、のちのR&B男性ソロやボーイズ・グループに多大な影響を与えています。

80年代後半のダンス・ポップとR&Bの越境を体験したい方にオススメです。

Englishman In New YorkSting

1977年にザ・ポリスを結成し、ロック、ポップ、レゲエなど多彩なサウンドで人気を博したスティングさん。

バンド解散後の1985年にソロデビューアルバム『The Dream of the Blue Turtles』をリリースし、ジャズやワールドミュージックの要素を取り入れた独自の音楽性を確立しました。

続く1987年の名盤『…Nothing Like the Sun』も高い評価を受け、80年代のソロアーティストとして揺るぎない地位を築きました。

17回のグラミー賞をはじめ、数々の賞に輝く実力派です。

人権や環境保護活動にも熱心で、1989年には熱帯雨林基金を設立。

知的でエレガント、そして社会派な一面も持つ彼の音楽は、洗練されたサウンドと深いメッセージ性を求める方におすすめです。

Easy LoveSigala

イギリス出身のDJ、シガーラさんが2015年に制作したデビュー・シングルは、モータウンの名曲『ABC』を見事にアレンジし、トロピカル・ハウスのきらめくサウンドへと昇華させた、青空の下で聴けば気分が一気に高まる真夏のアンセムですね。

軽快な4つ打ちのビートに乗せて、無邪気なコーラスが響きわたる様子は、まるで夏の太陽そのもの。

全英シングルチャートで初登場から一気に70ランクも駆け上がって1位を獲得したという驚きのエピソードも、この曲の持つポジティブなエネルギーを物語っています。

ドライブやピクニックなど、晴れた日のお出かけにぴったりな一曲ですので、ぜひプレイリストに加えてみてください。

Empty BenchDavid Kushner

TikTokでの活躍をきっかけに世界的な注目を集めている、アメリカ出身のシンガーソングライター、デヴィッド・クシュナーさん。

深く響くバリトンボイスと内省的な歌詞が魅力の彼が、2024年12月にクリスマスシーズンに向けてリリースしたのが、大切な人との別れを描いたバラードです。

もう二度と会えない誰かへの想いを、空っぽのベンチという象徴に重ねた本作は、かつて一緒に過ごした場所の記憶を静かに辿っていきます。

ピアノとストリングスを中心とした抑制の効いたアレンジが、祈りにも似た切ない感情を優しく包み込んでくれます。

大切な人や友人と過ごす時間の尊さを改めて感じたいとき、ぜひ聴いてみてください。