【オーケストラ】名曲、人気曲をご紹介

クラシックのなかでも、最も豪華で表現の幅が広いオーケストラ。

さまざまな楽器で、個々が持っている感性とともに一つの音楽を奏でることは、そこにしか生まれない魅力があります。

本記事では、そんなオーケストラの名曲、人気曲をピックアップしました。

オーケストラといっても、交響曲から協奏曲、歌劇まで、ジャンルはさまざま。

誰もが聴いたことのある曲から、クラシック愛好家のなかで精通している曲までご紹介しているので、ぜひチェックしてみてください。

- かっこいいクラシックの名曲。おすすめのクラシック音楽

- 【名作クラシック】涙が出るほど美しい珠玉の名曲を一挙紹介

- クラシックの名曲|一度は聴きたいオススメの作品たち

- クラシックの名曲。おすすめのクラシック音楽

- 美しすぎるクラシックの名曲。おすすめのクラシック音楽

- ラフマニノフの名曲。おすすめのラフマニノフの曲

- バレエ音楽の名曲|定番のクラシックを紹介

- ドヴォルザークの名曲。人気のクラシック音楽

- 【カルテット】弦楽四重奏の名曲と人気曲

- シベリウスの名曲。人気のクラシック音楽

- 【バイオリン】時代を越えて愛され続けるクラシックの名曲・人気曲を厳選

- メンデルスゾーンの名曲|人気のクラシック音楽

- 切ないクラシックの名曲。おすすめのクラシック音楽

【オーケストラ】名曲、人気曲をご紹介(41〜50)

ジャズ組曲第2番Dmitrievich Shostakovich

20世紀のロシアを代表する作曲家ドミートリイ・ショスタコーヴィチが作曲したオーケストラのための組曲。

当時のロシアにおけるジャズの普及、およびバンドの向上を目的として作曲されました。

行進曲やワルツなどの8曲から成る組曲で、コミカルなリズムや明るく派手な印象をうける作品です。

オーケストラというよりもビックバンドのような性格を持つ曲で、勢いのある管楽器の音色が特徴的です。

8曲それぞれが異なった性格を持っており、音楽のさまざまな表情を楽しめる1曲です!

交響曲第9番「合唱」Ludwig van Beethoven

「第9」の愛称でも有名なベートーベンの『交響曲第9番』。

年末にはさまざまなとことで演奏されていますよね。

合唱が付く第4楽章を誰でも一度は聞いたことがあるのではないでしょうか?

合唱のメロディーは日本語の歌である『歓喜の歌』としても親しまれています。

日本語だけでなく世界中のあらゆる言語に翻訳されており、その歌詞で歌われることもあります。

ぜひこの機会に「第9」を最初から最後まで味わってみてください!

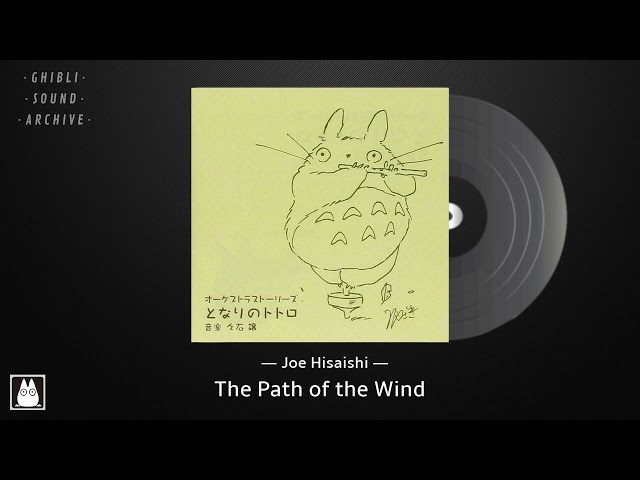

風の通り道久石譲

スタジオジブリの普及の名作『となりのトトロ』より外せない名曲「風の通り道」がオーケストラによる演奏となっています。

本作は『となりのトトロ』の作品の中から作曲者である久石譲さんが再構成し、ナレーション付きで楽しめるようにした「オーケストラ・ストーリーズ となりのトトロ」に収録されています。

原曲では、当時久石譲さんが影響を受けていたミニマリズムで、電子的なサウンドだったのですが、壮大なオーケストラとなって生楽器の良さを引き出しています。

楽譜も発売されているので、生楽器で合奏を楽しみたい学生、社会人オーケストラの団員はチャレンジしてみてはいかかでしょうか。

イントロが終わってヴァイオリンのソロが素晴らしく、日本の原風景が浮かんできます。

交響詩「レ・プレリュード」Franz Liszt

「ピアノの魔術師」と呼ばれたフランツ・リストがピアニストを引退し、作曲家・指揮者に専念するようになって発表した 3曲目の交響詩。

この交響詩には、「私たちの人生は、『死』へのプレリュードである」とはじまる標題が掲げられています。

曲は切れ目のない演奏が印象的で、「人生の始まり、愛」「嵐」「田園」「戦い」をイメージした4つの部分から構成されています。

管弦楽の豊かな色彩を用いて描かれた人生のドラマをお楽しみください。

闘牛士の歌Georges Bizet

19世紀のフランスで作曲家として活躍したジョルジュ・ビゼーの代表曲『カルメン』で歌われるアリア。

日本でもテレビ番組やCMなどで昔から広く使用されているため、世代を問わず一度は耳にしたことがあるであろうクラシックナンバーですよね。

オペラらしい情景が見えるような旋律や、クラシック音楽ならではのダイナミクスからは、聴き手を圧倒しながらも夢中にさせる魅力を感じるのではないでしょうか。

ポピュラーミュージックでは感じられない大きな抑揚で楽曲のイメージを作り出している、クラシックでなければ表現が難しい音の世界を体験できる楽曲です。

天人の音楽久石譲

『かぐや姫の物語』から「天人の音楽」です。

作曲者はスタジオジブリ作品の音楽でおなじみ久石譲さんです。

久石譲さんはスタジオジブリの中でも代表とする作曲家ですが、意外にも宮崎駿さんが監督作品のみで、それ以外の監督の時は別の作曲家が担当されています。

『かぐや姫の物語』の監督は高畑勲さんで、久石さんが宮崎駿さん以外の時に担当されるレアな作品となっています。

「もののけ姫」以降劇中ではフルオーケストラで演奏されることも多くなりましたが、ジブリや久石さんの知名度が上がるごとにコンサートも多くなり、久石さんはコンサートごとに毎回アレンジされているそうです。

サウンドトラックとコンサート版で聞き比べてみるのも面白いかもしれませんね。

歌劇「ウィリアムテル」序曲Gioachino Rossini

曲名の『ウィリアム・テル』は、中世スイスの英雄の名です。

伝説上の人ですが、スイス人からは人気があります。

エピソードとしては高慢な権力者にひるまず、勇かんに立ち向かった話が有名です。

そのお話ではテルの行動が、占領されていたスイスの独立をもたらしたといわれています。

テルの強さと勇かんさを、おおいに描いた1曲です。