【モーリス・ラヴェル】名曲、代表曲をご紹介

印象派音楽の重要な人物の一人、モーリス・ラヴェル。

彼の作品は細部まで緻密に作られており、土台に古典的な形式をしっかり取り入れていますが、印象派らしい表現も混じり合っていることから、彼にしかない唯一無二の音楽を感じられます。

他の作曲家のオーケストラ編曲も行っており、その卓越されたオーケストレーションから「オーケストレーションの天才」「管弦楽の魔術師」とも呼ばれていました。

本記事では、そんなラヴェルの名曲、代表曲をご紹介します。

クラシックに馴染みのない方でも、どこかで一度は聞いたことがあるであろう曲も存在するので、ラヴェルの素晴らしい名曲の数々をお楽しみください!

- ボレロの名曲。おすすめのボレロ形式の人気曲と名演

- 【名作クラシック】涙が出るほど美しい珠玉の名曲を一挙紹介

- ドビュッシーの名曲。人気のクラシック音楽

- 美しすぎるクラシックの名曲。おすすめのクラシック音楽

- ガブリエル・フォーレ|名曲、代表曲をご紹介

- 【オーケストラ】名曲、人気曲をご紹介

- バレエ音楽の名曲|定番のクラシックを紹介

- 【印象主義音楽】クラシック音楽史を彩る印象派の名曲を一挙紹介

- 【フランソワ・クープラン】クラヴサンを愛した作曲家の名曲、人気曲を紹介

- メンデルスゾーンの名曲|人気のクラシック音楽

- 【上級者向け】ピアノ発表会で挑戦すべきクラシックの名曲を厳選

- ラフマニノフの名曲。おすすめのラフマニノフの曲

- 【印象派の音楽】日本の心を感じるクラシック作品をピックアップ

【モーリス・ラヴェル】名曲、代表曲をご紹介(31〜40)

高雅で感傷的なワルツ 第2ワルツ,Assez lent(十分に遅く)ト短調Maurice Ravel

心の奥深くを覗き込むような、内省的な雰囲気が魅力の作品で、モーリス・ラヴェルが手掛けた組曲『Valses nobles et sentimentales』に含まれています。

本作は1911年に、作曲者を伏せたままプライベートな演奏会で披露されたという逸話があります。

ゆったりと流れる時間の中に、感傷的でありながらも高貴な旋律が浮かび上がり、聴く人の心に静かに寄り添うかのようです。

伝統的なワルツのリズムに隠された、少々意外な響きが、言葉にならない複雑な感情を表現しているみたいですね。

繊細な音色の変化や、息の長いフレージングを学びたい方にぴったりな一曲。

神秘的な雰囲気を壊さないよう、一つ一つの音に想いを込めて、呼吸するように演奏するのがポイントです!

高雅で感傷的なワルツ 第3ワルツ.Modéré ト長調Maurice Ravel

シューベルトのワルツに倣って作られた、モーリス・ラヴェルの組曲『Valses nobles et sentimentales』。

1911年にピアノ作品として世に出て、翌年にはバレエ音楽としても上演されました。

全八曲からなるこの組曲の三番目のワルツは、穏やかで整然とした中に、ふと物憂げな表情がのぞく美しい1曲です。

この楽曲は「高雅さ」と「感傷」という二つの心が、絶妙なバランスで表現されています。

流れるような三拍子に乗せた、少々複雑で透明感のある和音は、まるで淡い光と影が織りなす心の機微のよう。

本作は、技巧を誇示するのではなく、楽譜に込められた細かなニュアンスを丁寧に紡ぎ出すのがポイントです。

上品な雰囲気を出せるよう、角のないやわらかい音で演奏しましょう。

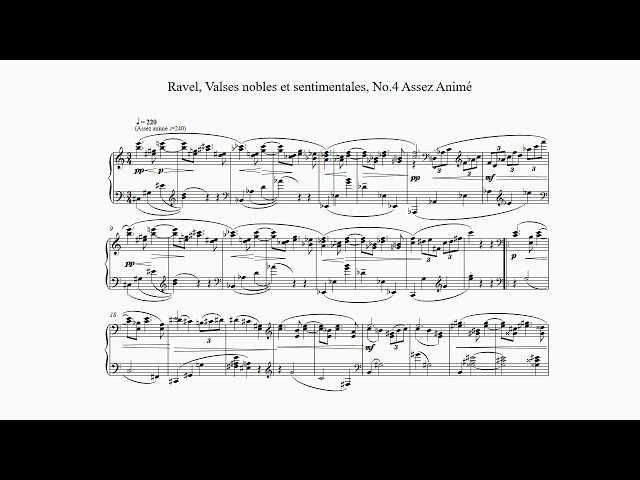

高雅で感傷的なワルツ 第4ワルツ,Assez animé(十分に活発に)Maurice Ravel

モーリス・ラヴェルがシューベルトへの敬意を込めた組曲『Valses nobles et sentimentales』の中には、伝統的なワルツにモダンな感性を融合させた魅力的な作品が多々あり、この一曲も躍動感と洒落っ気が際立つ楽曲です。

1911年5月の初演では作曲者名を伏せて演奏され、聴衆が作者を推理したという逸話もユニークですね。

オーケストラ版は、1820年代のパリの恋愛模様を描いたバレエ『Adélaïde, ou le langage des fleurs』として上演されました。

花の言葉に託された恋の駆け引きを思い浮かべると、「この響きはただ優雅なだけじゃない」というポイントを感じ取れるはず!

右手の技巧的な動きで密な和音を軽やかに奏でるのがポイント。

古典の枠を超えた新しい表現を探している方にぜひ触れていただきたい作品です。

高雅で感傷的なワルツ 第5ワルツ,Presque lent ホ長調Maurice Ravel

組曲『Valses nobles et sentimentales』に含まれる、ひときわ内省的な一曲です。

1911年5月に匿名の新作発表会で初演された際、多くの批評家が作者をモーリス・ラヴェルだと見抜いたという逸話も残っています。

この楽曲には「親密な感情にて」と記されており、心の内側でささやかれる対話のような、とてもプライベートな雰囲気に満ちています。

寄せては返す波のようなメロディは、ため息のようでもあり、秘めた想いのようでもあり、聴く人の心に静かに寄り添います。

繊細なタッチや表現力を深めたい方にぴったりです。

感傷的で美しい世界観を大切に、角のないやわらかい音で丁寧に奏でましょう。

高雅で感傷的なワルツ 第6ワルツ,Vif(活発に)Maurice Ravel

シューベルトのワルツに倣ってモーリス・ラヴェルが作曲した、組曲の中の一曲です。

くるくると表情を変える万華鏡のように、活発で少しいたずらっぽい雰囲気に満ちています。

1911年5月の初演では作曲者名を伏せて演奏され、その斬新さから多くの聴衆が作者を当てられなかったそうです。

この楽曲は後に、バレエ『Adélaïde ou le langage des fleurs』の音楽としても使われました。

本作は、少々スリリングでユーモラスな舞踏会を描いたかのよう。

軽やかなスタッカートと滑らかなレガートの対比を意識しながら、リズムの面白さを表現するのがポイント!

短いながらも弾きごたえがあり、表現の幅を広げたい方にぴったりの一曲です。

【モーリス・ラヴェル】名曲、代表曲をご紹介(41〜50)

ハイドンの名によるメヌエットMaurice Ravel

1909年作のピアノ独奏曲。

同年はハイドン没後100年にあたったため、パリのある音楽雑誌がラヴェルやドビュッシーなどに、ハイドンにちなんだピアノ曲の作曲を依頼、HAYDNを音名に置き換えた「シラレレソ」をモチーフにすることが条件でした。

本来、音名にはYもNも存在しないのですが、読み替え表(一種の暗号表)によってYはDと同じくレ、NはGと同じくソとされており、モチーフの音列が決まりました。

ソナチネ M.40 第2楽章 メヌエットMaurice Ravel

とある雑誌主催の作曲コンクールのために書き上げられた『ソナチネ M.40』。

のちにこの作品は、モーリス・ラヴェルが気に入っていたポーランド人の兄弟にささげられています。

ソナチネ形式に従って作曲された第1楽章に続く第2楽章は、淡い雰囲気のメロディによって切なさ、寂しさ、嬉しさなどさまざまな感情を抱かせられる、美しい1曲。

さらりと、しかし素っ気なくならず、楽譜の細かな表現に気を配りながら演奏するのがポイントです。