【バイオリン】時代を越えて愛され続けるクラシックの名曲・人気曲を厳選

クラシック音楽の原点であるバロック時代から愛されてきた楽器「バイオリン」。

ときに優雅に、ときに情熱的な旋律を奏でる表情が豊かなバイオリンの音色は、常に私たちの心を癒やし続けてくれます。

本記事では、独奏楽器として、さらにはオーケストラやアンサンブルでの花形として親しまれているバイオリンの魅力をたっぷりと楽しめるクラシックの名曲をご紹介します。

作曲時の時代背景や作曲家に関する豆知識もあわせてご紹介しますので、クラシック初心者の方もぜひお楽しみください!

【バイオリン】時代を越えて愛され続けるクラシックの名曲・人気曲を厳選(71〜80)

揚げひばりRalph Vaughan Williams

イギリス出身の作曲家、レイフ・ヴォーン・ウィリアムズが、同じイギリス出身のバイオリニストであるマリー・ホールの協力を得て1920年に完成させた作品が『揚げひばり』です。

1914年の時点で草稿は書き上げられていたそうなのですが、作曲者が戦争に従事したことでその時点では完成に至らなかったようです。

最初はピアノ伴奏のバイオリン独奏として初演され、その後は現在でもよく知られている「バイオリンと管弦楽のためのロマンス」として改めてロンドンにて初演されたというエピソードがあります。

また、イギリスのインターネットラジオ「Classic FM」が毎年行っているクラシック音楽を対象とした「栄誉の殿堂」にて、史上最多となる11回の最高傑作に選ばれたそうです。

どこか牧歌的な旋律は、どこまでも広がっていく青空や大地を想起させますね。

ぜひ、実際にコンサート会場で体験してほしい作品です!

バイオリンコンチェルト 第5番Wolfgang Amadeus Mozart

最後はモーツァルトのバイオリンコンチェルト第5番です。

「トルコ風」とも呼ばれ、当時、はやっていたトルコ趣味を取り入れたコンチェルトです。

この作品を作曲したときモーツァルトは19歳だったのですが、古今のバイオリンコンチェルトと比べても遜色がないほど完成されていて、現在でもさまざまな場所で演奏されています。

バラードとポロネーズHenri Vieuxtemps

ヴュータンは19世紀に活躍したベルギーの作曲家、バイオリニスト。

今日のフランコ=ベルギー楽派の基礎を築いた重要な音楽家で、自らの演奏用に多くのバイオリン曲を書いています。

リストに代表されるような、演奏の格別な技巧や能力によって達人の域に達したヴィルトゥオーゾの1人です。

この『バラードとポロネーズ』においても、バイオリンならではのさまざまな技巧が使われているので、聴かせどころの多い格好良い曲です!

優しいメロディーと快活なリズムが印象的な1曲です。

バイオリンソナタ 第5番 Op.1-14Georg Friedrich Händel

ヘンデルのバイオリン ソナタはほぼメジャーな曲ばかりなのですが、マイナーな曲の中で有名なのがこのソナタです。

とてもアレンジしやすく作られていますが、右手の技術を要するパッセージばかりだし音程も取りづらい作品です。

逆にやりがいを感じる曲です。

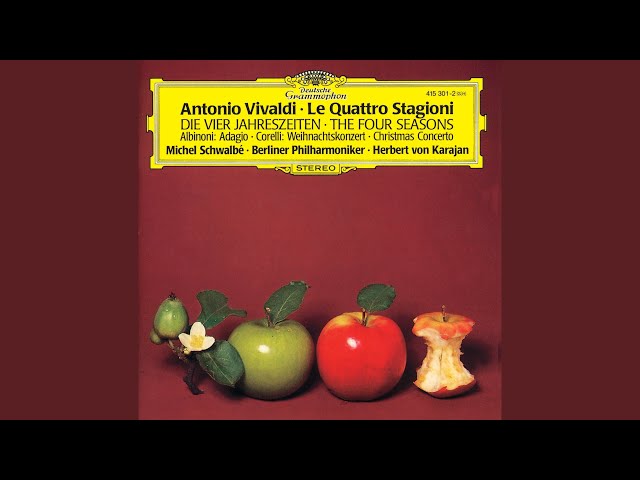

バイオリンソナタ 第2番イ長調 RV 31Antonio Vivaldi

「四季」を作曲したことで有名なヴィヴァルディですが、バイオリン ソナタも数多く作曲しています。

その中でもこの曲は、勢いのあるオープニングから始まり当時流行していた舞曲を元に演奏されているため、一番親しみやすいのではないでしょうか。

2つのバイオリンのためのデュオ 2番Louis Spohr

あのシューマンと親交があったシュポアが作曲したアンサンブル曲。

冒頭はユニゾンで堂々と始まり、2つのバイオリンが交互にメロディを奏で合うので、とても刺激的で聴きごたえのある曲です。

ピアノ伴奏などは特についていないため、2つのバイオリンの響きを感じながら堪能できる作品です。

ヴァイオリンのための協奏曲・短調と短調・メジャーRV 269「ラ・プリマヴェーラ」:II.ラルゴAntonio Vivaldi

ヴィヴァルディが作曲した「四季」より「春」の第2楽章「ラルゴ」。

「四季」は聞いたことがあると思いますが、ヴァイオリン協奏曲の第1から第4曲をまとめてそう呼びます。

この第2楽章では、牧草地に咲き乱れた花や、空に伸びた枝の茂った葉のガサガサと立てる音、猟犬のほえる様子などを表しています。

弦楽器の静かな旋律にソロヴァイオリンが、のどかなメロディーを奏でています。