【ベートーヴェン】名曲、代表曲をピックアップ!

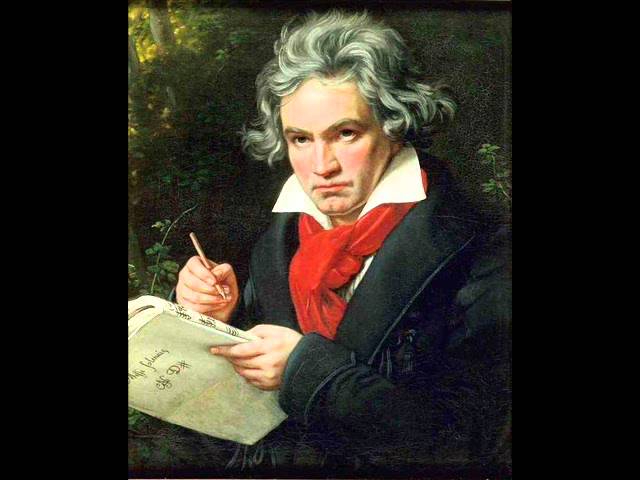

古典派からロマン派への橋渡しとして、革新的な音楽を作りあげ後世に大きな影響を残した、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン。

彼の音楽は情熱的でありながら美しい旋律も多く、物事を突き詰めていくような本質的な深さも感じられます。

『運命』や『エリーゼのために』など、誰もが一度は聴いたことがある名曲も多く存在しますね。

本記事では、そんなベートーヴェンの名曲、代表曲をピックアップしました。

偉大な音楽家の一人によるベートーヴェンの音楽に、ぜひ浸ってみてはいかがでしょうか?

- 【モーツァルト】代表曲、人気曲をご紹介

- 日本の作曲家によるクラシック音楽。おすすめのクラシック音楽

- 美しすぎるクラシックの名曲。おすすめのクラシック音楽

- かっこいいクラシックの名曲。おすすめのクラシック音楽

- 【ピアノ発表会向け】簡単なのにかっこいいクラシック作品

- 【名作クラシック】涙が出るほど美しい珠玉の名曲を一挙紹介

- ドビュッシーの名曲。人気のクラシック音楽

- 【ベートーヴェン】ピアノで簡単に弾ける珠玉の名曲をピックアップ

- 【チャイコフスキー】名曲、代表曲をピックアップ!

- 【フランツ・シューベルトの名曲】歌曲王が遺した珠玉のクラシック作品。おすすめのクラシック音楽

- 【オーケストラ】名曲、人気曲をご紹介

- J.S.バッハ|名曲、代表曲をご紹介

- 【バイオリン】時代を越えて愛され続けるクラシックの名曲・人気曲を厳選

【ベートーヴェン】名曲、代表曲をピックアップ!(171〜180)

交響曲第9番 ニ短調 Op.125 第4楽章「歓喜の歌」Ludwig van Beethoven

年末が近づくとさまざまな楽団や合唱団によって演奏される、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンの『交響曲第9番 ニ短調 Op.125』。

特に第4楽章は『歓喜の歌』『喜びの歌』と呼ばれ、世代問わず幅広く親しまれています。

ピアノ教本にも第4楽章のテーマを用いたさまざまなアレンジの楽譜が掲載されているため、ピアノ学習者からも大人気!

原曲に近いアレンジの演奏では、「1台でオーケストラを表現できる」といわれるピアノならではの重厚な響きを楽しめます。

交響曲第9番「合唱」Ludwig van Beethoven

「第9」の愛称でも有名なベートーベンの『交響曲第9番』。

年末にはさまざまなとことで演奏されていますよね。

合唱が付く第4楽章を誰でも一度は聞いたことがあるのではないでしょうか?

合唱のメロディーは日本語の歌である『歓喜の歌』としても親しまれています。

日本語だけでなく世界中のあらゆる言語に翻訳されており、その歌詞で歌われることもあります。

ぜひこの機会に「第9」を最初から最後まで味わってみてください!

交響曲第9番「合唱」第3楽章Ludwig van Beethoven

「第九」といえば、すっかり年末に必ず演奏される定番曲になってしまいましたが、あの有名な「喜びの歌」だけが「第九」ではありません。

特にこの3楽章の美しさは筆舌に尽くしがたく、非常に高い完成度を誇っています。

交響曲第9番ニ短調 Op.125より第4楽章「歓喜の歌」Ludwig van Beethoven

日本では「第九」の愛称で親しまれていおり、年末近くになると、日本のいたるところで「第九」の演奏会が開かれていますよね。

この曲の歌詞はシラーの詩「歓喜に寄す」が基となっており、日本ではこの合唱部分を「歓喜の歌」とも呼んでいます。

交響曲に声楽が使用された曲は以前にもありましたが、効果的に声楽を使った初めての作品だと言えます。

また声楽だけではなく、シンバルやトライアングルなどのこれまで交響曲では余り使われなかった打楽器も使用されています。

交響曲第九番「合唱付き」Ludwig van Beethoven

日本では『第九』という略称で親しまれ、年末にはみんなで第九を歌おうという催しが各地で行われるほど、日本で愛されているこちらの曲。

『交響曲第9番』はベートーベンが最後に作った第9番目の交響曲です。

最後の第4楽章に4人の独唱と混声合唱をいれたため、合唱つきとよばれることもあります。

歌詞にはシラーの詩『歓喜に寄す』が使われ、その主題は『歓喜の歌』としても親しまれています。

1824年に初演されましたが、ベートーベンは1792年ころから、シラーの詩をいつか自分の曲に、と思っていたそうです。

【ベートーヴェン】名曲、代表曲をピックアップ!(181〜190)

交響曲第五番一楽章「運命」Ludwig van Beethoven

こちらの曲はベートーヴェンの作曲した5番目の交響曲で、日本では『運命』と呼ばれ親しまれています。

印象的な曲の冒頭部分、どん底の暗さから、徐々に段階を踏んで明るい世界に入っていく、巧妙な曲の構成を追って聴いていると、とてもワクワクしますよ。

まるでジェットコースターに乗っているかのような印象です。

1楽章の中でも暗さから明るさへの変化はあるのですが、1から4楽章にかけても徐々に明るくなってきますので、すべての楽章を通して聴くのもおススメです。

交響曲第六番「田園」Ludwig van Beethoven

『田園』として知られる交響曲第6番は、ベートーヴェンの残したすばらしい交響曲の中でも、交響曲第5番『運命』と並んで圧倒的な知名度を誇る作品の1つです。

ベートーヴェン自身が標題を付した、非常に珍しい作品でもあります。

豊かな大自然の落ち着いた雰囲気が伝わってくるような、穏やかな広がりを見せる展開が特徴的で、激情的な『運命』とは対照的なベートーヴェンのまた違った一面を味わえる作品と言えそうです。

なお、作曲者本人としては田園風景を描写したものではなく、田園に関わる人々の喜びの感情を描いたものなのだとか。

ともあれ『田園』の世界に浸りながら、実り豊かな秋を楽しみたいものですね。