【フランツ・シューベルトの名曲】歌曲王が遺した珠玉のクラシック作品。おすすめのクラシック音楽

「魔王」「アヴェ・マリア」をはじめ600を超える歌曲を遺したことから、「歌曲の王」と称されるオーストリアの作曲家、フランツ・シューベルト。

シューベルトは、代表作とされる多くの歌曲はもちろん、ピアノ独奏曲や交響曲、室内楽曲などを幅広く手掛けたことでも知られています。

本記事では、そんなシューベルトの作品のなかでも特に人気の高い楽曲や、コアなクラシックファンらが好む隠れた名曲を厳選!

生涯にわたって作曲活動を続けた音楽家の魂がこもった、珠玉の作品をご紹介します。

【フランツ・シューベルトの名曲】歌曲王が遺した珠玉のクラシック作品。おすすめのクラシック音楽(1〜10)

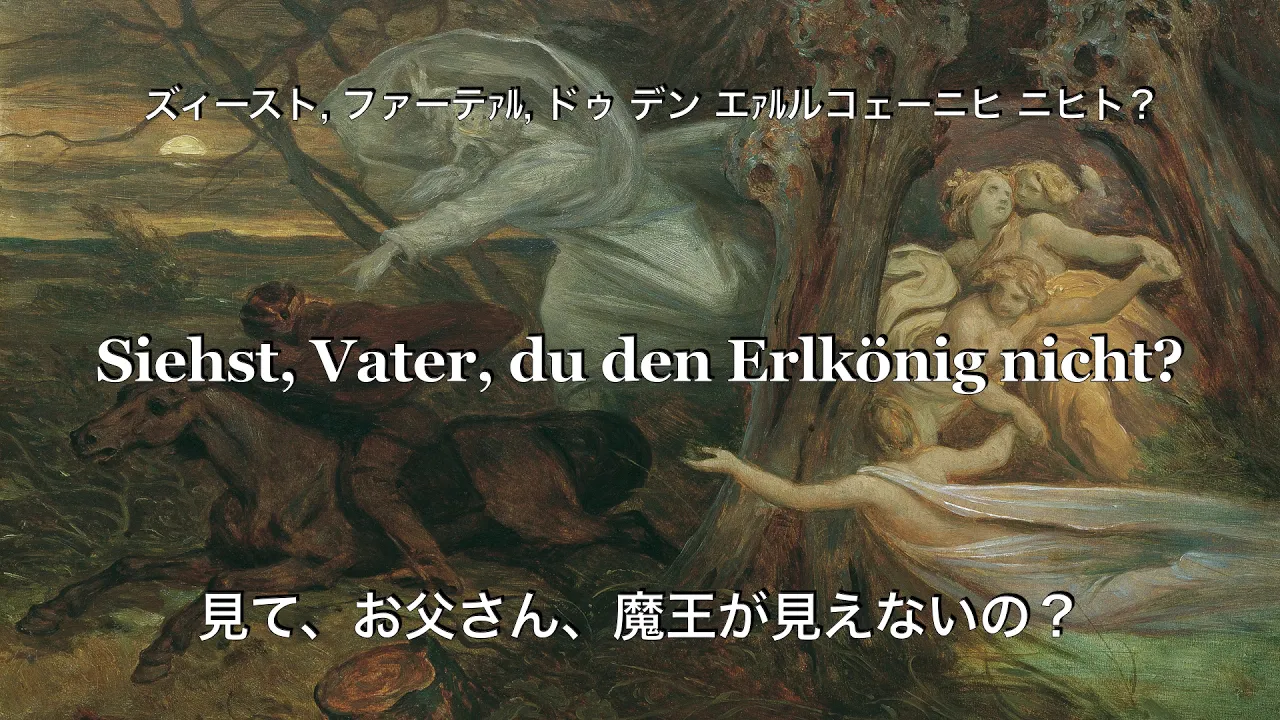

魔王 Op.1 D328Franz Schubert

『魔王』は、シューベルトが18歳のときに作曲した歌曲。

ドイツの詩人、ゲーテの詩『魔王』に感銘を受け、作曲されました。

中学生の音楽の教科書にも載っている有名な曲なので、聴いたことがある方も多いのではないでしょうか。

父親が具合の悪い息子を抱えながら、馬に乗って夜道を駆け巡るのですが、その最中に魔王はずっと悪魔のささやきを繰り返し、結果息子は亡くなってしまいます。

ピアノの連打音は、まるで馬の走る様子や、親子の焦り、不安を表しているかのよう。

ぜひ、歌詞の対訳を読みながら聴いてみてください。

楽興の時 Op.94 D780 第3曲 ヘ短調Franz Schubert

楽興の時は1823年から1828年にかけて作曲され、1828年に出版された、6曲構成のピアノ曲集です。

中でも第3番は、特に有名で、1823年に出版された他の作品集に「エール・ルス(ロシア風歌曲)」というタイトルで、すでに収録されていました。

現代ではCM等にもよく使用されている人気の高い曲なので、耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。

ピアノ・ソナタ 第21番 変ロ長調 D960 1楽章 モルト・モデラートFranz Schubert

静謐な旋律で開始する本作は、フランツ・シューベルトが1828年9月に遺した傑作です。

冒頭の穏やかな主題と低音のトリルが織りなす独特の雰囲気は、音楽の深みへと聴き手を誘います。

旋律の展開では三つの異なる調性を巧みに操り、豊かな表情と色彩を描き出しています。

器楽曲ながら、まるで物語を語るかのような豊かな表現力を持ち、静けさと不安、明るさと陰影という対照的な要素が見事に融合しています。

管弦楽作品やオペラなどに比べると、比較的耳なじみの良い構成で、クラシック音楽の魅力に触れたい方にぴったりの1曲と言えるでしょう。

交響曲第七番《未完成》ロ短調 1楽章 アレグロ・モデラートFranz Schubert

神秘的な低弦の序奏から始まり、オーボエとクラリネットが奏でる哀愁が漂う主題が心に染み入るフランツ・シューベルトによる傑作です。

1822年、グラーツ楽友協会からの名誉ディプロマへの返礼として作曲が開始された本作は、その深い情感と独特の構成で多くの聴衆を魅了し続けています。

ロ短調という珍しい調性を用い、管弦楽の絶妙な響きが織りなす美しい旋律は、聴く者の心に深い感動を与えます。

1933年の映画『未完成交響楽』では物語の中心的な役割を果たし、日本の特撮ドラマ『ウルトラマン80』でも使用されるなど、その魅力はさまざまな形で受け継がれています。

静かな瞑想から壮大なクライマックスまで、豊かな感情表現を味わいたい音楽ファンにお勧めの一曲です。

エレンの歌 第3番 Op.52-6 D839(アヴェ・マリア)Franz Schubert

1825年に作曲されたシューベルトの最晩年の歌曲です。

世界三大アヴェ・マリアの1曲として親しまれており『シューベルトのアヴェ・マリア』としても知られています。

シューベルトの歌曲のなかでは最も人気の高い作品の一つで、歌詞に「アヴェマリア」とあるため、宗教曲と誤解されがちですが、もともとは、ウォルター・スコットの詩『湖上の美人』のドイツ語訳に曲付けされたもので、歌曲集『湖上の美人』のなかの1曲です。

ピアノ五重奏曲 イ長調 作品114 D667《ます》第4楽章 主題と変奏 アンダンティーノFranz Schubert

ピアノ、ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、コントラバスという独特の編成で奏でられる室内楽の傑作。

1819年に、地元の裕福な鉱山技師からの依頼で生まれた本作は、明るく軽快な旋律と多彩な変奏が魅力です。

清らかな小川で泳ぐ鱒と、それを狡猾に捕まえようとする漁師の物語を、5つの変奏で色鮮やかに描き出します。

各楽器の持ち味を巧みに活かした対話のような掛け合いや、短調から長調へと移り変わる調性の変化が、聴く人の心を捉えて離しません。

JR東日本の常磐線いわき駅の発車メロディや、テレビ朝日『マツコ&有吉の怒り新党』でも使用された、親しみやすい名曲です。

室内楽やピアノ音楽に興味がある方に、心からおすすめできる一曲です。

交響曲第七番《未完成》ロ短調 2楽章 アンダンテ・コン・モートFranz Schubert

全2楽章のみで構成された荘厳な管弦楽の響きにより、深い抒情性と静寂な余韻が印象的な作品です。

1822年にグラーツ楽友協会への返礼として作曲が始められ、緩徐楽章では、ホルンとファゴットの柔らかな音色が穏やかな主題を導き出します。

甘美な安らぎと孤独な煩悶が交錯する旋律は、聴く者の心に深い感動を与えます。

1865年12月のウィーン初演以降、多くの音楽愛好家に愛され続けている本作は、和声の変化や楽器間の対話を巧みに用いた内面的な感情表現が魅力です。

穏やかで瞑想的な雰囲気に浸りたい方や、ロマン派音楽の情感が豊かな世界を堪能したい方におすすめの一曲となっています。